Eine neue Arbeitsgruppe für die Organisierung von Veranstaltungen der S4F RG-Ost wurde gegründet.

Leitung:

Johannes Tintner-Tintner-Ollifiers

Teile das:

Quelle: Lehner, Markus (2021): Carbon Capture and Utilization (CCU). CCCA Factsheet #32. Online zugänglich unter https://ccca.ac.at/fileadmin/00_DokumenteHauptmenue/02_Klimawissen/FactSheets/32_carbon_capture_and_utilization_20210426.pdf

Wie können wir verhindern, dass immer mehr CO2 in der Atmosphäre abgeladen wird? Einerseits, indem wir Energie nicht mehr aus fossilen Brennstoffen gewinnen, sondern aus erneuerbaren Quellen. Andererseits aber auch dadurch, dass wir verhindern, dass das CO2, das bei industriellen Prozessen entsteht, in die Atmosphäre gelangt. Gearbeitet wird an zwei Gruppen von Technologien. Bei der einen geht es darum, Kohlenstoff langfristig zu speichern: Carbon Capture and Sequestration (CCS). Bei der zweiten Gruppe geht es darum, CO2 zu nutzen, um daraus kohlenstoffhaltige Produkte zur Weiterverarbeitung zu gewinnen: Carbon Capture and Utilization (CCU). Zur zweiten Gruppe von technischen Möglichkeiten hat das Climate Change Center Austria (CCCA) kürzlich sein 32. Factsheet herausgebracht.1

In erster Linie geht es bei CCU darum, CO2 einzufangen, bevor es in die Atmosphäre gelangt. Dafür kommen vor allem die Abgase aus der Zement- und Stahlproduktion in Frage. Es werden aber auch Methoden entwickelt, um CO2 direkt aus der Luft zu gewinnen (Direct Air Capture). Grundsätzlich wird sehr viel Energie benötigt, um CO2 zu gewinnen, und zwar umso mehr Energie, je geringer die Konzentration von CO2 ist. Daher ist CCU nur sinnvoll, wenn bei einem Prozess nicht mehr CO2 freigesetzt als gewonnen wird. Die gesamte CO2-Bilanz eines solchen Prozesses muss beachtet werden. Im Wesentlichen heißt das, dass der Prozess sinnvoll nur mit „sauberer“ Energie betrieben werden kann.

Für die CO2-Gewinnung aus Punktquellen (also direkt ab Schlot, sozusagen), sind Technologien schon bis zur industriellen Reife entwickelt. Herstellen könnte man im Prinzip alle Produkte, die Kohlenstoff enthalten. Interessant wäre zum Beispiel die Produktion von Harnstoff für Stickstoffdünger oder Kunstharze, oder von Polyol, dessen Endprodukt Polyurethan aus dem Baumarkt als PU-Schaum bekannt ist. Auch Methanol könnte man so gewinnen, das Ausgangsbasis für viele verschiedene chemische Produkte ist. Synthetischer Diesel und synthetisches Kerosin könnten ebenfalls erzeugt werden.

Geforscht wird auch daran, mineralische Rohstoffe durch Reaktion mit CO2 in Karbonate umzuwandeln, die dann zum Beispiel als Baustoff-Zuschläge verwendet werden könnten. Hier werden auch Möglichkeiten zur langfristigen Speicherung von Kohlenstoff untersucht.

Wie viel CO2 könnte auf diese Weise nun eingespart oder gar zurückgeholt werden? Hier gehen die Schätzungen sehr weit auseinander: Sie reichen von mehreren 100 Millionen Tonnen CO2 im Jahr bis zu 10 bis 15 Gigatonnen im Jahr 2050. Da der von Menschen verursachte CO2-Ausstoß 35 Gigatonnen (nach anderen Schätzung 40 Gigatonnen) pro Jahr beträgt, könnte das je nachdem einen Tropfen auf den heißen Stein bedeuten oder einen bedeutenden Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels. Grund für diese unterschiedlichen Einschätzungen ist, dass viele dieser Verfahren sich noch in der Entwicklung befinden, und dass ihre Wirtschaftlichkeit noch nicht absehbar ist. Je nach Produkt dürften sie die Kosten 50 € bis 1000 € pro Tonne genutztem CO2 nicht überschreiten, damit der Prozess gewinnbringend eingesetzt werden kann.

Derzeit steht für die industrielle Anwendung der Prozesse auch nicht genügend Strom aus erneuerbaren Quellen zur Verfügung. Und diese Prozesse brauchen, wie schon anfangs erwähnt, sehr viel Energie. Außerdem ist für die Klimawirksamkeit entscheidend, wie lange der Kohlenstoff in den Produkten gebunden bleibt: Bei Treibstoffen wird das CO2 schon nach Tagen oder Wochen wieder freigesetzt, bei Baustoffen kann das erst nach Jahrzehnten sein.

Es ist also noch nicht wirklich abzuschätzen, welche Bedeutung CCU bei der Eindämmung des Klimawandels wirklich haben kann. Doch in einigen Bereichen ist es dringend nötig, die Technologie voranzutreiben: Bei der Zementproduktion fallen fast 8 Prozent aller CO2-Emissionen an. Dieses CO2 muss möglichst schnell eingefangen werden. Grünes Kerosin aus einem CCU-Prozess wäre ebenfalls eine Möglichkeit, die Emissionen im Luftverkehr relativ schnell zu reduzieren.

Das Factsheet ist online frei zugänglich.

Gesichtet: A: B.

Titelbild: Richard Hurd: Exxon oil refinery near Chicago (edited). CC BY-SA 2.0

1 In einem weiteren Sinn könnte man unter CCU zum Beispiel auch Aufforstung und die Nutzung des Holzes als Baustoff oder Rohstoff für Treibstoff oder chemische Produkte verstehen. Das Factsheet bezieht sich aber auf CCU im engeren Sinn.

Folge uns:

Die Organisationen Fridays for Future, Build for Future, World Wide Fund For Nature, Verkehrsclub Österreich und Vernunft statt Ostumfahrung haben am 1. Juni einen offenen Brief an Bundeskanzler Kurz, Bundesministerinnen Gewessler und Köstinger und Landeshauptfrau Mikl-Leitner veröffentlicht, in dem sie sich gegen den Bau der Ostumfahrung Wiener Neustadt aussprechen. Scientists for Future Niederösterreich geben dazu die folgende Stellungnahme ab:

„Scientists for Future Niederösterreich:

Das NOOA Observatorium auf dem Mauna Loa in Hawaii meldete für Mai die höchste jemals gemessene CO2-Konzentration. Sie betrug im Monatsdurchschnitt 419,13 ppm. Zum Vergleich: Im Mai 2020 betrug sie 417 ppm. Der Anstieg entspricht dem der letzten Jahre. Der wirtschaftliche Rückgang durch die Covid-19-Pandemie hat in den Messungen praktisch keine Spur hinterlassen. „Wir brauchen Einschnitte, die viel schärfer und viel nachhaltiger sind als die durch Covid-19 bedingten Schließungen“, sagt Ralph Keeling, der Leiter des Beobachtungsprogramms auf dem Mauna Loa. Sein Vater Charles Keeling entdeckte als erster, dass der CO2-Gehalt der Atmosphäre trotz jahreszeitlicher Schwankungen von Jahr zu Jahr steigt. Nach ihm ist die Keeling-Kurve benannt, die diese Schwankungen und den Anstieg aufzeichnet.

Im Mai wird regelmäßig die höchste CO2-Konzentration gemessen. Danach beginnen die Pflanzen auf der Nordhalbkugel, der Atmosphäre CO2 zu entziehen.

Gesichtet: A. B.

Titelbild: Gerd Altmann auf Pixabay

Folge uns:

Mehr als 1.500 Menschen sind am 3. Juni einem Aufruf von „Fridays For Future“ gefolgt und haben auf Fahrrädern gegen den geplanten Bau des Lobautunnels protestiert. Auch die RG Ost der Scientists for Future war mit dabei.

Es ist erwiesen, dass eine Erhöhung der Verkehrskapazitäten zu mehr Verkehrsaufkommen führt, was die Klima-Ziele gefährdet. Aus wissenschaftlicher Sicht ist daher die Kritik an Verkehrs-Projekten wie dem Lobau-Tunnel gerechtfertigt, weshalb sich S4F-Wien mit den Protest-Bewegungen solidarisieren und ihre Unterstützung aussprechen. Argumente und Kritik sind valide und müssen ernst genommen werden.

Die Regionalgruppe Kärnten hat in der Kinderzeitschrift Mini-Max einen Beitrag veröffentlich, in dem der Zusammenhang von Klimawandel und Tourismus für Kinder aufbereitet wird. (mini-max.at/mini-max-heft-135-juni-2021/ S.18-19).

Folge uns:

Referenz: Brand, Christian et al. (2021) „The climate change mitigation effects of daily active travel in cities“. In: Transportation Research Part D 93, 102764. Online unter https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1361920921000687

Die Treibhausgas-Emissionen aus dem Verkehr zu reduzieren ist eine der größten Herausforderungen, vor denen wir beim Klimaschutz stehen. In der EU sind von 1990 bis 2017 die Emissionen in allen Bereichen gesunken, außer im Verkehr. Die benzin- und dieselgetriebenen Fahrzeuge durch elektrische zu ersetzen, wird nicht ausreichen, um mit dem notwendigen Tempo Klimaneutralität zu erreichen.

Radfahren und Gehen sind bekanntlich die nachhaltigsten Formen des Personenverkehrs. Doch wie viel an Treibhausgas-Emissionen kann dadurch wirklich eingespart werden? Das wurde bis jetzt noch nicht eingehend untersucht.

Doch die hier zitierte Studie, die heuer in der Fachzeitschrift Transportation Research veröffentlicht wurde, hat sich mit der Frage gründlich befasst. Das Ergebnis ist eindrucksvoll.

Die Studie nahm den Verkehr in sieben europäischen Städten unter die Lupe: Antwerpen, Barcelona, London, Gerebro, Rom, Wien und Zürich. 3.836 Personen füllten 9.859 „Fahrtenbücher“ für jeweils einen Tag aus und berichteten insgesamt über 34.203 zurückgelegte Wege. Sie produzierten durchschnittlich 3,18 kg CO2 pro Person und Tag, doch die Hälfte der Teilnehmenden produzierte weniger al 0,81 kg CO2 pro Tag. Ein kleiner Teil, nämlich 10 Prozent der Personen, produzierte die meisten Emissionen, nämlich 59 Prozent. Mit dem Auto zurückgelegte Wege trugen 70 Prozent zu den Emissionen bei und mit dem Fahrrad zurückgelegte Wege 1 Prozent. Der Rest fiel auf öffentlichen Verkehr und andere Fahrzeugtypen. Dabei wurden die Emissionen während des gesamten Lebenszyklus des Verkehrsmittels einbezogen, also von der Rohstoffgewinnung über die Produktion bis zur Entsorgung – deswegen führt natürlich auch Radfahren zu Emissionen.

Die Berechnungen ergaben: Wer eine Autofahrt durch eine Fahrt mit dem Fahrrad ersetzt, senkt seinen täglichen Emissionen um zwei Drittel. Daraus ergibt sich, dass eine allgemeine Umstellung von Auto- zu Fahrradverkehr der effektivste Weg wäre, die Emissionen aus dem Stadtverkehr rasch zu reduzieren, und zwar rascher, als es durch technologische Veränderungen alleine möglich wäre.

Die Studie ist öffentlich zugänglich auf https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1361920921000687 und steht unter der Creative Commons Lizenz CC BY IGO

Titelfoto: pixabay

Gesichtet: M.H.

Folge uns:

Studie: Lamb, William F.; Mattioli, Giulio; Levi, Sebastian; Roberts, J. Timmons; Capstick, Stuart; Creutzig, Felix et al. (2020): Discourses of climate delay. In: Glob. Sustain. 3. DOI: 10.1017/sus.2020.13 .

Dieser Artikel kann gerne als Vortrag verwendet werden. Die Folien dazu finden sich in der Präsentationensammlung von Scientists for Future unter Autor*innenvorträge.

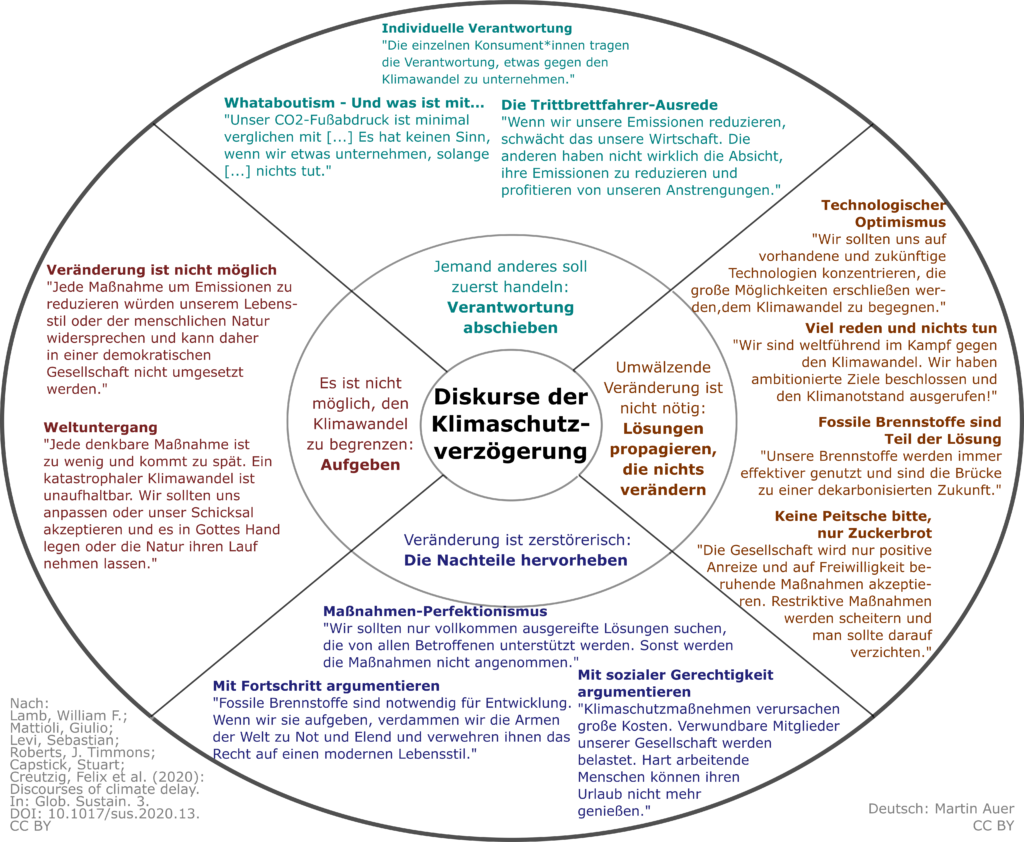

Im Zuge der Klimawandeldiskussion haben wir verschiedene Taktiken kennengelernt, um Maßnahmen gegen Klimawandel zu verhindern. Da gibt es die direkte Leugnung, dass der Klimawandel menschengemacht sei. Dann ein Herunterspielen der Auswirkungen des Klimawandels. Und schließlich direkte Angriffe auf die Person von Wissenschaftler*innen und Aktivist*innen.

Eine vierte Variante hat bisher zu wenig Aufmerksamkeit bekommen: Diskurse, die anerkennen, dass der Klimawandel real ist, die aber darauf abzielen, Maßnahmen zu verhindern oder zumindest zu verzögern.

Die Autor*innen der Studie Discourses of Climate Delay (erschienen in der Zeitschrift Global Sustainability, herausgegeben von Cambridge University Press) haben diese Diskurse untersucht und vier Hauptgruppen herausgearbeitet:

Diese Taktik zielt darauf ab, den Einzelnen die Verantwortung für klimagerechtes Verhalten aufzubürden. Einige Beispiele: „Das Leitprinzip der Yale-Universität beruht darauf, dass der Konsum von fossilen Brennstoffen die Wurzel des Klimawandelproblems ist, nicht ihre Produktion“ (Yale-Universität). Oder die Social-Media-Kampagne von BP: „Unsere Kampagne ‚Kenne deinen CO2-Fußabdruck‘hat ein Erlebnis geschaffen, das Menschen nicht nur ermöglicht, ihren jährlichen CO2-Emissionen zu entdecken, sondern ihnen auch ermöglicht, auf vergnügliche Art darüber nachzudenken, wie sie sie verringern können, und ihre Selbstverpflichtungen mit der Welt zu teilen.“

Eine weitere Taktik, die Verantwortung abzuwälzen, ist Whataboutism, also die Rhetorik: „Und was ist mit …?“ Dabei wird mit dem Finger auf große CO2-Verursacher gezeigt wie zum Beispiel China. „Wir sind eine Nation, die 1,8 Prozent des globalen CO2 produziert, also verstehe ich nicht, warum wir unsere Aluminiumschmelzen, unsere Stahlproduktion und jetzt auch unsere Raffinerien schließen sollten.“ (Der UK-Politiker Nigel Farage). Ähnlich operieren einzelne Sektoren, wenn zum Beispiel der Transport-Sektor fordert, die Landwirtschaft sollte ebenfalls mit einem CO2-Preis belegt werden und umgekehrt die Landwirtschaft fordert, erst sollten die Leute kleinere Autos kaufen.

Oft wird auch das Trittbrettfahrer-Argument verwendet: Wenn nicht alle Individuen, alle Industrien oder alle Länder gleichzeitig ihre Emissionen reduzieren, dann wird irgendjemand von den Reduktionen anderer profitieren. Wie Donald Trump sagte: Beim Pariser Abkommen ginge es „weniger um das Klima als darum, dass andere Länder einen finanziellen Vorteil über die USA erlangen.“

In diese Kategorie fällt technologischer Optimismus: technologischer Fortschritt wird in der Zukunft rasche Verminderungen der Emissionen ermöglichen: „Die menschliche Erfindungsgabe ist unbegrenzt, auch wenn die Ressourcen der Erde begrenzt sind“, schreibt das Cato-Institut. Diese Hoffnungen sind in Einzelfällen gerechtfertigt, meinen die Autor*innen, werden aber oft von empirisch nicht haltbaren Behauptungen begleitet. „Man sagt mir, dass elektrische Flugzeuge schon am Horizont sind“ (UK-Gesundheitsminister Matt Hancock). Dazu gehört auch die Behauptung, Marktanreize allein würden genügen, um technologischen Fortschritt hervorzubringen, Regulierungen seinen nicht notwendig.

Eine weitere Taktik ist, fossile Energieträger als Teil der Lösung anzupreisen. Die amerikanische Ölindustrie pumpt zig Millionen Dollar in Werbung, die „sauberere“ fossile Brennstoffe anpreist.

Oft werden auch Erfolgskriterien so definiert, dass sie leicht erreicht werden können. Ambitionierte Klimaziele werden beschlossen, aber ohne konkrete Schritte zur Umsetzung. So kann sich eine Regierung vor der Bevölkerung rühmen, beim Klimaschutz weltführend zu sein.

Auf einer eher ideologischen Ebene scheuen viele Akteure davor zurück, restriktive Maßnahmen zu setzen. Die Autor*innen nennen dies: Keine Peitsche, nur Zuckerbrot („No sticks, just carrots“). Man befürwortet etwas den Bau von Hochgeschwindigkeitsbahnen, bezeichnet aber eine Vielflieger-Abgabe als zu „paternalistisch“ oder zu belastend für die Bevölkerung.

Nicht selten werden die Kosten von Klimaschutzmaßnahmen ins Treffen geführt, ohne zu berücksichtigen, dass fehlender Klimaschutz noch weit höhere Kosten verursacht. Hier zielt man dann oft auf die einkommensschwächeren Gruppen, denen man nahelegt, dass auf sie besonders schwere Lasten zukommen.

Besonders gern wird hier soziale Gerechtigkeit ins Spiel gebracht: „Wir können nicht zulassen, dass Klimaschutz unseren Wohlstand und unsere Jobs gefährdet“ (der deutsche Wirtschafts- und Energieminister Peter Altmaier). Oder UK-Finanzminister Robert Jenrick: Eine Flugticket-Steuer würde „hart arbeitende Familien treffen und ihnen die Chance nehmen, einen Auslandsurlaub zu genießen“.

Eine andere Form dieses Diskurses zielt generell auf Wohlstand und Fortschritt ab: „Würden morgen keine fossilen Energien mehr verwendet, wären die ökonomischen Folgen katastrophal – zum Beispiel wäre Hungersnot die Folge, wenn den Traktoren der Sprit ausgeht“ ( David J. O’Donnell, Associate Director, Massachusetts Petroleum Council). „Fossile Brennstoffe so schnell wie möglich aufzugeben, wie viele Umweltaktivisten fordern, würde das Wachstum bremsen, das Milliarden von Menschen aus der Armut geholt hat“ (Bjørn Lomborg, Präsident des Copenhagen Consensus Centre).

Dann fällt in diese Kategorie noch der Maßnahmen-Perfektionismus. Hier wird ein besonders vorsichtiges Vorgehen gefordert, um nicht die öffentliche Unterstützung zu verlieren. So verteidigt Peter Altmaier einen niedrigen CO2-Preis mit dem Argument: „Wir haben auch eine Verantwortung für den sozialen Frieden in diesem Land“. Er übergeht dabei die Möglichkeiten, Überzeugungsarbeit zu leisten und einen öffentlichen Konsens für gerechte Klimaschutzmaßnahmen herbeizuführen.

Hier wird in Zweifel gezogen, dass die Klimakatastrophe überhaupt noch abgewendet werden könne. Die politischen, sozialen oder biophysikalischen Herausforderungen seien einfach zu groß. „Die Emissionen in den nächsten fünf oder zehn Jahren komplett zu reduzieren, müssten wir radikal praktisch jede menschliche ökonomische und soziale Produktion neu orientieren, eine Aufgabe, die kaum vorstellbar und noch weniger durchführbar ist“ (Kommentar in der New York Times).

Eine Variante ist das Verbreiten von Weltuntergangsstimmung: Alles, was man tun könnte, ist sowieso zu wenig und kommt zu spät. „Die Klima-Apokalypse kommt. Um auf sie vorbereitet zu sein, müssen wir akzeptieren, dass wir sie nicht verhindern können“ (Kommentar im New Yorker).

Abschließend meinen die Autor*innen, dass alle diese Diskurse durchaus überzeugend sein können. Sie bauen auf berechtigten Bedenken und Befürchtungen auf. Doch sie werden zu Verzögerungstaktiken, wenn sie die Wirklichkeit verzerrt darstellen anstatt aufzuklären, wenn sie auf Gegnerschaft statt Konsens abzielen oder wenn sie unterstellen, dass Handeln nicht möglich sei.

Die Studie ist frei zugänglich

Titelbild: Nach https://pxhere.com/en/photo/1370585, CC 0, Bearbeitung: Martin Auer, CC BY

Durchgesehen: HF

Folge uns:

Unter dem Motto “Open your Course for Climate Crisis” (OC4CC) holen Wissenschaftler*innen und Lehrer*innen in der Woche vom 17.5 bis 23.5 2021 die Klimakrise in Klassenzimmer und Lehrveranstaltungen. Zusammen mit „Fridays For Future“, „Students For Future“, „Teachers for Future“ und „Scientists for Future“ soll die Klimakrise auch während der Pandemie die dringend nötige Aufmerksamkeit bekommen.

Gabriele Spilker vom Fachbereich Politikwissenschaft und Soziologie der Universität Salzburg spricht über Klimawandel und Politikwissenschaft.

Unter dem Motto “Open your Course for Climate Crisis” (OC4CC) holen Wissenschaftler*innen und Lehrer*innen in der Woche vom 17.5 bis 23.5 2021 die Klimakrise in Klassenzimmer und Lehrveranstaltungen. Zusammen mit „Fridays For Future“, „Students For Future“, „Teachers for Future“ und „Scientists for Future“ soll die Klimakrise auch während der Pandemie die dringend nötige Aufmerksamkeit bekommen.

Günter Getzinger von der Technischen Universität Graz sprich über Klimawandel und Technikphilosophie.