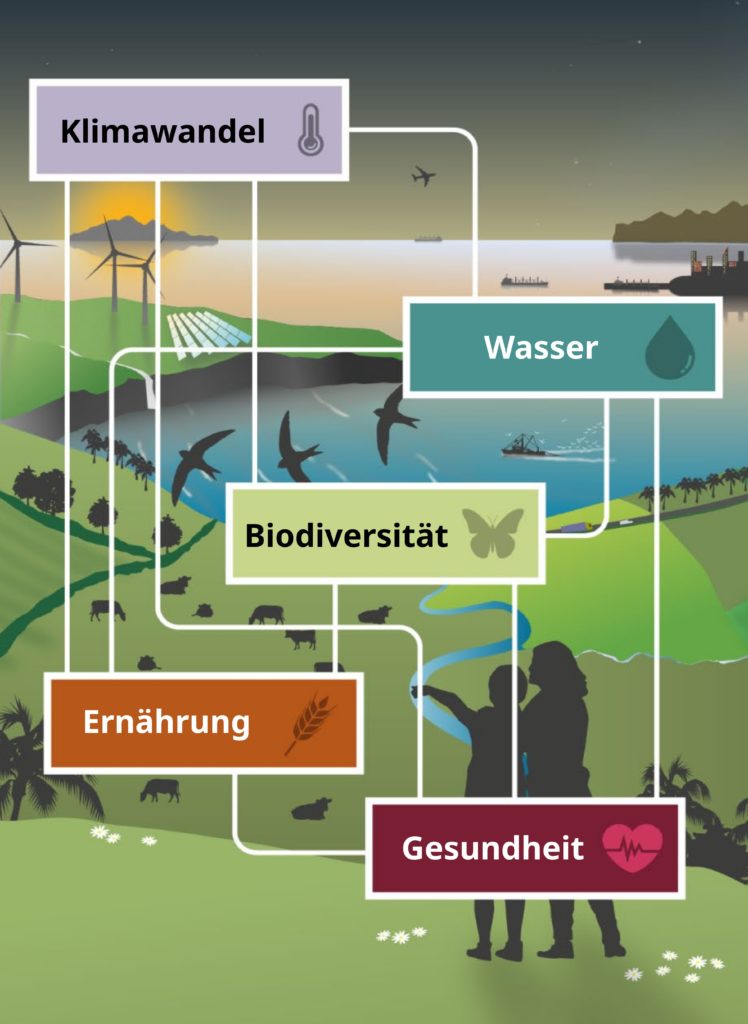

Ökologische, soziale und ökonomische Krisen wie der Verlust der Artenvielfalt, Wasser- und Nahrungsmittelknappheit, Gesundheitsrisiken und der Klimawandel sind alle miteinander verknüpft. Sie interagieren, verstärken und verschärfen sich gegenseitig auf eine Art und Weise, die einzelne Bemühungen zu ihrer Bewältigung wirkungslos und kontraproduktiv macht.

Die Zwischenstaatliche Plattform für Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen ( IPBES ) hat am 17. Dezember einen wegweisenden neuen Bericht veröffentlicht. Der Assessment Report on the Interlinkages Among Biodiversity, Water, Food and Health (Sachstandsbericht über die Zusammenhänge zwischen Biodiversität, Wasser, Nahrung und Gesundheit) – genannt Nexus-Bericht – bietet Entscheidungsträgern in aller Welt die anspruchsvollste wissenschaftliche Bewertung dieser komplexen Zusammenhänge, die jemals durchgeführt wurde, und untersucht mehr als fünf Dutzend konkrete Möglichkeiten zur Maximierung von gemeinsamen Vorteilen in fünf „Nexus-Elementen“: Biodiversität, Wasser, Nahrung, Gesundheit und Klimawandel.

Der Bericht wurde auf der 11. Sitzung des IPBES-Plenums angenommen, das sich aus Vertretern der 147 Regierungen zusammensetzt, die Mitglied des IPBES sind. Auch Österreich gehört dazu. Er ist das Ergebnis der dreijährigen Arbeit von 165 führenden internationalen Expert:innen aus 57 Ländern aus allen Regionen der Welt. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass die bestehenden Maßnahmen zur Bewältigung dieser Herausforderungen der Komplexität den zusammenhängenden Problemen nicht gerecht werden und zu einer uneinheitlichen Verwaltung führen.

Maßnahmen nicht nur in einzelnen Schubladen setzen

„Wir müssen Entscheidungen und Maßnahmen über die Schubladen hinweg planen, um die Auswirkungen von Maßnahmen in einem Nexus-Element auf andere Elemente besser steuern zu können“, sagte Prof. Paula Harrison (Vereinigtes Königreich), die gemeinsam mit Prof. Pamela McElwee (USA) die Vorsitzende des Wissenschafsteams ist. „Nehmen wir zum Beispiel die gesundheitliche Herausforderung der Bilharziose – eine parasitäre Krankheit, die lebenslange Gesundheitsprobleme verursachen kann und weltweit mehr als 200 Millionen Menschen betrifft, vor allem in Afrika. Wird sie nur als gesundheitliche Herausforderung behandelt – normalerweise mit Medikamenten –, tritt das Problem erneut auf, wenn sich Menschen wieder infizieren. Ein innovatives Projekt im ländlichen Senegal verfolgte einen anderen Ansatz: die Wasserverschmutzung wurde verringert und invasive Wasserpflanzen entfernt, um den Lebensraum der Schnecken zu verkleinern, in denen die parasitären Würmer leben, die die Krankheit übertragen. Das hat zu einer 32-prozentigen Verringerung der Infektionen bei Kindern, zu einem verbesserten Zugang zu Süßwasser und zu neuen Einnahmen für die örtlichen Gemeinden geführt.“

„Die beste Möglichkeit, die Schubladen einzelner Themen zu überbrücken, ist eine integrierte und adaptive Entscheidungsfindung. ‚Nexus-Ansätze‘ bieten zusammenhängendere und besser abgestimmte Strategien und Maßnahmen, und bringen uns so dem transformativen Wandel näher, der erforderlich ist, um unsere Entwicklungs- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen“, sagte Prof. McElwee.

Vergangene und aktuelle Herausforderungen

Der Bericht stellt fest, dass die Artenvielfalt – der Reichtum und die Vielfalt allen Lebens auf der Erde – auf allen Ebenen, von global bis lokal, und in allen Regionen abnimmt. Diese anhaltenden Rückgänge der Natur, die größtenteils auf menschliche Aktivitäten, einschließlich des Klimawandels, zurückzuführen sind, haben direkte und verheerende Auswirkungen auf die Nahrungsmittelsicherheit und Ernährung, die Wasserqualität und -verfügbarkeit, die Gesundheit und das Wohlbefinden, die Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel und fast alle anderen Leistungen der Natur für die Menschen.

Aufbauend auf früheren IPBES-Berichten, insbesondere dem Values Assessment Report 2022 und dem Global Assessment Report 2019 , in welchen die wichtigsten direkten Ursachen des Biodiversitätsverlusts identifiziert wurden, darunter Land- und Meeresnutzungsänderungen, nicht nachhaltige Ausbeutung, invasive gebietsfremde Arten und Umweltverschmutzung, unterstreicht der aktuelle Nexus-Bericht ferner, wie indirekte sozioökonomische Ursachen, darunter zunehmende Abfallproduktion, übermäßiger Konsum und Bevölkerungswachstum, die direkten Ursachen verstärken – und so die negativen Auswirkungen auf alle Teile des Nexus verstärkten. Die Mehrheit der 12 erhobenen Indikatoren dieser indirekten Ursachen – wie BIP, Bevölkerungszahl und allgemeine Nahrungsmittelversorgung – sind seit 2001 allesamt gestiegen oder haben sich beschleunigt.

„Regierungen und andere Interessengruppen haben es bei ihren Bemühungen oft versäumt, indirekte Einflussfaktoren und deren Auswirkungen auf die Interaktionen zwischen Nexus-Elementen zu berücksichtigen, da diese nach wie vor fragmentiert sind und viele Institutionen isoliert arbeiten. Dies führt häufig zu Zielkonflikten, Ineffizienzen und negativen Anreizen und hat unbeabsichtigte Konsequenzen zur Folge“, so Prof. Harrison.

Mehr als die Hälfte der globalen Wirtschaftsleistung ist von der Natur abhängig

Der Bericht hebt hervor, dass mehr als die Hälfte des globalen Bruttoinlandsprodukts – mehr als 50 Billionen Dollar jährlicher Wirtschaftsleistung weltweit – mäßig bis stark von der Natur abhängig ist. „Die derzeitigen Entscheidungen priorisieren jedoch kurzfristige finanzielle Erträge und ignorieren dabei die Kosten für die Natur. Zudem werden die Akteure nicht für den negativen wirtschaftlichen Druck auf die Natur zur Verantwortung gezogen. Schätzungen zufolge betragen die nicht berücksichtigten Kosten der derzeitigen Wirtschaftsweise – die Auswirkungen auf die Artenvielfalt, das Wasser, die Gesundheit und den Klimawandel, einschließlich der Lebensmittelproduktion – mindestens 10 bis 25 Billionen Dollar pro Jahr“, sagte Prof. McElwee.

Dass solche nicht berücksichtigte Kosten exisitieren verstärkt neben den die direkten öffentlichen Subventionen für Wirtschaftsaktivitäten, die negative Auswirkungen auf die biologische Vielfalt haben (ca. 1,7 Billionen US-Dollar jährlich), die privaten finanziellen Anreize, in Wirtschaftstätigkeiten zu investieren, die der Natur direkten Schaden zufügen (ca. 5,3 Billionen Dollar pro Jahr), obwohl es immer mehr Beweise für biophysikalische Risiken für den wirtschaftlichen Fortschritt und die finanzielle Stabilität gibt.

Eine Verzögerung der zur Erreichung politischer Ziele erforderlichen Maßnahmen erhöht auch die Kosten für deren Umsetzung. Verzögerungen bei der Erreichung von Biodiversitätszielen könnten beispielsweise die Kosten verdoppeln – und auch die Wahrscheinlichkeit unwiederbringlicher Verluste wie das Aussterben von Arten erhöhen. Verzögerungen bei der Bekämpfung des Klimawandels verursachen zusätzliche Kosten von mindestens 500 Milliarden Dollar pro Jahr für eine entsprechend verzögerte Erreichung politischer Ziele.

Ungleiche Auswirkungen und die Notwendigkeit einer inklusiven Entscheidungsfindung

„Eine weitere zentrale Botschaft des Berichts ist, dass die zunehmend negativen Auswirkungen der miteinander verflochtenen globalen Krisen sehr ungleiche Auswirkungen haben und manche Menschen unverhältnismäßig stärker treffen als andere“, sagte Prof. Harrison.

Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Gebieten, die am stärksten vom Rückgang der Artenvielfalt, der Wasserverfügbarkeit und -qualität und der Nahrungsmittelsicherheit betroffen sind, sowie von zunehmenden Gesundheitsrisiken und negativen Auswirkungen des Klimawandels. Diese Belastungen treffen insbesondere Entwicklungsländer, darunter kleine Inselentwicklungsländer, indigene Völker und lokale Gemeinschaften, sowie verwundbare Menschen in Ländern mit höherem Einkommen. 41 % der Menschen leben in Gebieten, in denen die Artenvielfalt zwischen 2000 und 2010 extrem stark zurückgegangen ist, 9 % in Gebieten mit sehr hohen Gesundheitsbelastungen und 5 % in Gebieten mit hoher Unterernährung.

Einige Bemühungen – etwa in den Bereichen Forschung und Innovation, Bildung und Umweltschutz – haben teilweise dazu beigetragen, die Trends in allen Nexus-Elementen zu verbessern. Doch der Bericht kommt zu dem Schluss, dass diese Bemühungen kaum zum Erfolg führen werden, wenn die Zusammenhänge nicht umfassender berücksichtigt und indirekte Einflussfaktoren wie Handel und Konsum angegangen werden. Eine stärker integrative Entscheidungsfindung mit besonderem Augenmerk auf Gerechtigkeit kann dazu beitragen, dass neben umfassenderen Wirtschafts- und Finanzreformen auch die am stärksten Betroffenen in die Lösungen einbezogen werden.

Zukunftsszenarien

Der Bericht untersucht auch künftige Herausforderungen und beurteilt hierfür 186 verschiedene Szenarien aus 52 Einzelstudien, die Wechselwirkungen zwischen drei oder mehr Nexus-Elementen prognostizieren und meist die Zeiträume bis 2050 oder 2100 abdecken.

Eine zentrale Botschaft dieser Analyse lautet: Wenn sich die derzeitigen Trends zum „Weiter so“ hinsichtlich der direkten und indirekten Ursachen des Wandels fortsetzen, werden die Folgen für die Artenvielfalt, die Wasserqualität und die menschliche Gesundheit äußerst negativ sein – mit einer Verschärfung des Klimawandels und zunehmenden Herausforderungen bei der Erreichung globaler politischer Ziele.

Ebenso wird ein Fokus auf den Versuch, die Ergebnisse für nur einen Teil des Nexus isoliert zu maximieren, wahrscheinlich negative Ergebnisse für die anderen Nexus-Elemente zur Folge haben. Ein „Food First“-Ansatz beispielsweise priorisiert die Nahrungsmittelproduktion mit positiven Vorteilen für die Ernährungsgesundheit, die sich aber aus einer nicht nachhaltigen Intensivierung der Produktion und einem erhöhten Pro-Kopf-Verbrauch ergeben. Dies hat negative Auswirkungen auf die Artenvielfalt, das Wasser und den Klimawandel. Ein ausschließlicher Fokus auf den Klimawandel kann negative Auswirkungen auf die Artenvielfalt und die Nahrungsmittel haben, was auf einen Wettbewerb um Land verweist. Eine schwache Umweltregulierung, die durch Verzögerungen noch verschlimmert wird, führt zu noch schlimmeren Auswirkungen auf die Artenvielfalt, die Nahrungsmittel, die menschliche Gesundheit und den Klimawandel.

„Es gibt Zukunftsszenarien, die positive Auswirkungen auf Mensch und Natur haben, indem sie über alle Nexus-Elemente hinweg Vorteile bieten“, sagte Prof. Harrison. „Die Zukunftsszenarien mit den umfassendsten Nexus-Vorteilen sind jene mit Maßnahmen, die sich auf nachhaltige Produktion und Konsum in Kombination mit der Erhaltung und Wiederherstellung von Ökosystemen, der Reduzierung der Umweltverschmutzung sowie der Abschwächung und Anpassung an den Klimawandel konzentrieren.“

Ein wichtiges Ziel der Arbeit des IPBES ist es, die wissenschaftlichen Erkenntnisse und Belege zu liefern, die zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs), des globalen Kunming-Montreal-Rahmenwerks für Biodiversität und des Pariser Klimaabkommens erforderlich sind. Der Nexus-Bericht zeigt, dass Szenarien, die sich auf Synergien zwischen Biodiversität, Wasser, Nahrung, Gesundheit und Klimawandel konzentrieren, die wahrscheinlich besten Ergebnisse für die SDGs erzielen – und dass die Chancen zur Erreichung anderer Ziele stark eingeschränkt werden, wenn man sich auf die Bewältigung der Herausforderungen in nur einem Sektor konzentriert – wie isoliert auf Nahrung, Biodiversität oder Klimawandel.

Über 70 Optionen, auf vernetzte Krisen zu reagieren

Der Bericht zeigt, dass es derzeit auf politischer und gesellschaftlicher Ebene zahlreiche Möglichkeiten für ein nachhaltiges Management der Bereiche Biodiversität, Wasser, Nahrungsmittel, Gesundheit und Klimawandel gibt, von denen einige zudem kostengünstig sind.

Die Autor:innen präsentieren mehr als 70 dieser „Reaktionsoptionen“, die dabei helfen sollen, die Nexus-Elemente synergetisch zu verwalten. Sie repräsentieren 10 breite Aktionskategorien. Beispiele für diese Reaktionsoptionen, die sich allgemein positiv auf alle Nexus-Elemente auswirken, sind: Wiederherstellung kohlenstoffreicher Ökosysteme wie Wälder, Böden, Mangroven; Management der Artenvielfalt, um das Risiko der Übertragung von Krankheiten von Tieren auf Menschen zu verringern; Verbesserung des integrierten Landschafts- und Meeresmanagements; naturbasierte Lösungen für Städte; nachhaltige gesunde Ernährung und Unterstützung indigener Nahrungsmittelsysteme.

Andere Antwortoptionen sind zwar wichtig, bieten aber möglicherweise nicht für alle Nexus-Elemente so viele Synergievorteile. Manche, wie Offshore-Windkraft und Staudämme, können sich negativ auf andere Nexus-Elemente auswirken, wenn sie nicht sorgfältig umgesetzt werden.

Die im Bericht vorgestellten über 70 Antwortoptionen unterstützen zusammengenommen die Erreichung aller 17 SDGs, aller 23 Ziele des Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework und der langfristigen Ziele zur Eindämmung des Klimawandels und zur Anpassung an den Klimawandel des Pariser Abkommens. 24 der Antwortoptionen fördern mehr als fünf SDGs und mehr als fünf Ziele des Global Biodiversity Framework.

Die gemeinsame oder nacheinander erfolgende Umsetzung von Antwortoptionen kann ihre positiven Auswirkungen weiter verbessern und Kosteneinsparungen ermöglichen. Die Gewährleistung einer inklusiven Beteiligung, beispielsweise durch die Einbeziehung indigener Völker und lokaler Gemeinschaften in die gemeinsame Gestaltung, Steuerung und Umsetzung von Antwortoptionen, kann den Nutzen und die Gerechtigkeit dieser Maßnahmen ebenfalls erhöhen.

„Einige gute Beispiele sind Meeresschutzgebiete, in denen die Gemeinden in die Verwaltung und Entscheidungsfindung einbezogen wurden“, sagte Prof. McElwee. „Dies hat zu einer Zunahme der Artenvielfalt, einem größeren Fischreichtum zur Ernährung der Menschen und einem verbesserten Einkommen für die örtlichen Gemeinden geführt und oft auch zu höheren Einnahmen aus dem Tourismus.“

Nexus Governance-Ansätze und -Maßnahmen

Prof. McElwee äußerte sich dazu, was nötig ist, um wirksame Antworten, Strategien und Maßnahmen zu entwickeln: „Unsere aktuellen Regulierungsstrukturen sind nicht reaktionsfähig genug, um die miteinander verbundenen Herausforderungen zu bewältigen, die sich aus der zunehmenden Geschwindigkeit und dem Ausmaß des Umweltwandels und der zunehmenden Ungleichheit ergeben. Fragmentierte und isolierte Institutionen sowie kurzfristige, widersprüchliche und nicht integrative Strategien bergen erhebliches Potenzial, das Erreichen der globalen Entwicklungs- und Nachhaltigkeitsziele zu gefährden. Dem kann durch die Hinwendung zu „Nexus-Governance-Ansätzen“ begegnet werden: integriertere, integrativere, gerechtere, koordiniertere und anpassungsfähigere Ansätze.“

Der Bericht bietet acht konkrete und gezielte Schritte, die politischen Entscheidungsträgern, Gemeinschaften, der Zivilgesellschaft und anderen Interessengruppen dabei helfen sollen, Probleme und gemeinsame Werte zu erkennen und gemeinsam an Lösungen für eine gerechte und nachhaltige Zukunft zu arbeiten. Die Schritte werden in Form einer grafischen Roadmap für gemeinsame Maßnahmen dargestellt.

IPBES Presseaussendung, redigierte maschinelle Übersetzung

Titelfoto: Joe Ronzio/IWMI via flickr, CC BY-NC-SA

Folge uns:

Teile das: