von Martin Auer

Viel Freude herrscht jedes Mal, wenn Statistiken berichten, dass der Anteil der Erneuerbaren am weltweiten Energieverbrauch wieder gestiegen ist und die Erzeugung erneuerbarer Energie billiger geworden ist. Im vergangenen Jahr wurden weltweit 473 Gigawatt an Kapazitäten für erneuerbare Energien geschaffen. Vier Fünftel davon erzeugen Strom billiger als fossile Brennstoffe. Die weltweiten Durchschnittskosten für Strom aus Windkraft an Land sanken auf 3,3 Cent pro Kilowattstunde. Und die Kosten für Photovoltaik im Großmaßstab sanken auf 4,4 Cent/kWh. Dem Bericht der Internationalen Argentur für erneuerbare Energie IRENA zufolge werden die Preise für fossile Brennstoffe bis 2023 auf zehn Cent/kWh steigen. Die Kosten für neue Atomkraftwerke werden auf bis zu 25 bis 30 Cent/kWh geschätzt.

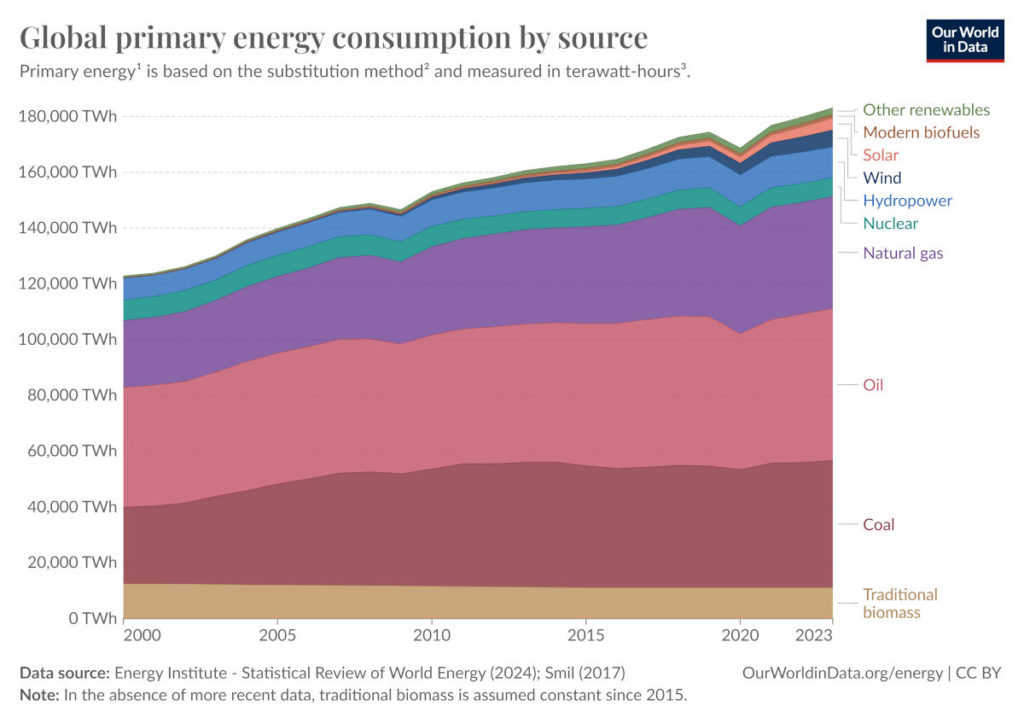

Bringen uns diese neuen Energiequellen einer Energiewende näher? Bis jetzt noch nicht. Sieht man sich die folgende Grafik an, sieht man, dass die Erneuerbaren ohne Wasserkraft im Jahr 2000 noch einen verschwindend geringen Anteil am gesamten globalen Energieverbrauch hatten, und 2022 ihr Anteil schon mehr als sieben Prozent betrug. Der Anteil aller Erneuerbaren zusammen hat sich von sieben Prozent auf fast 14 Prozent verdoppelt. Nur ist der gesamte Energieverbrauch in dieser Zeit um 50 Prozent gestiegen. Und obwohl der Anteil von Kohle, Öl und Gas in Prozenten naturgemäß kleiner geworden ist, ist in absoluten Zahlen der Verbrauch von Kohle und Gas um mehr als zwei Drittel gestiegen und der Verbrauch von Öl um ein Drittel.

Energiewende oder Energiezugang?

2019 stellten die Soziolog:innen Richard York (Universität Oregon) und Shannon Elizabeth Bell (Viginia Tech) die Frage: „Energiewende oder Energiezugang?“. Bis heute handelt es sich eindeutig um einen Zugang. Und es war bis jetzt in der Geschichte noch nie der Fall, dass die Erschließung neuartiger Energiequellen einen nachhaltigen Rückgang der Nutzung etablierter Energiequellen verursacht hat.

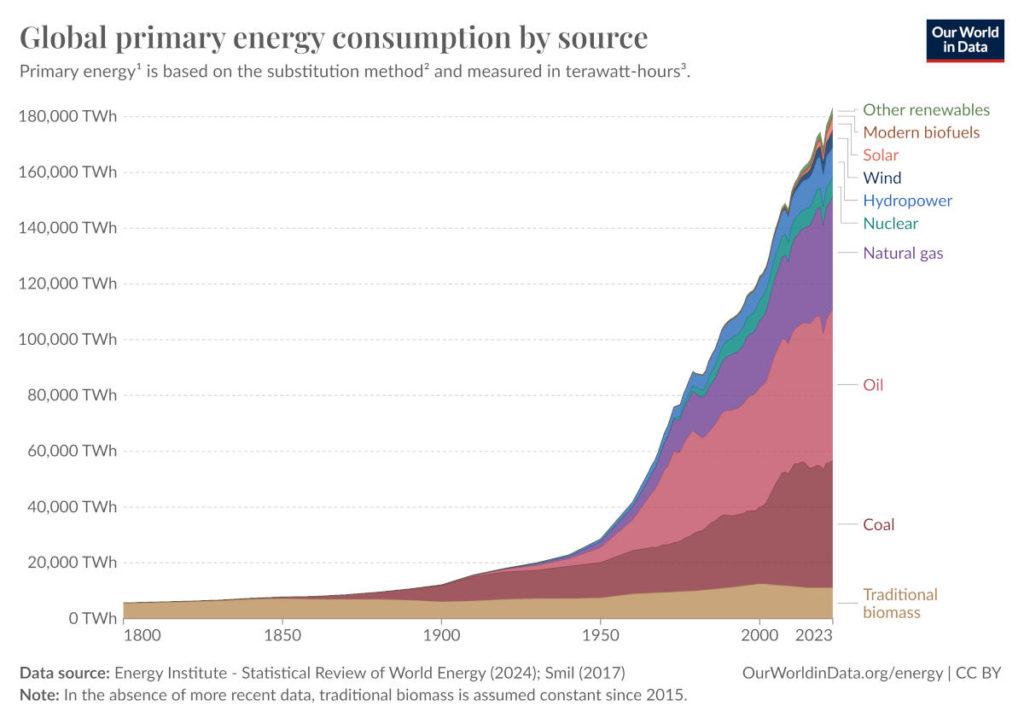

Brennholz (traditionelle Biomasse) war bis 1800 beinahe die einzige nennenswerte Energiequelle. Um 1900 war der Anteil von Brennholz am gesamten Energieverbrauch nur mehr 50 Prozent und seit den 1970er Jahren beträgt er ungefähr zehn Prozent. Doch tatsächlich wird heute doppelt so viel Holz verbrannt wie vor 200 Jahren. Kohle war um 1800 noch völlig unbedeutend und machte um 1900 die Hälfte des Energieverbrauchs aus. Die andere Hälfte, wie zuvor erwähnt, war Brennholz. Hatte also die Kohle die Hälfte des Brennholzverbrauchs ersetzt? Nein, denn der gesamte Energieverbrauch hatte sich verdoppelt!

Bei jeder der großen historischen Verschiebungen der Energiequellenanteile – traditionelle Biobrennstoffe zu Kohle, Kohle zu Öl und Öl zu Erdgas, stieg der Verbrauch der älteren Energiequelle weiterhin an, obwohl der Verbrauch der neu eingeführten Energiequelle explosionsartig anstieg. Tatsächlich hat die Hinzufügung neuerer Energiequellen lediglich ein weiteres Wachstum des Gesamtenergieverbrauchs ermöglicht, anstatt als Ersatz für ältere Quellen zu dienen.

Energieverbrauch pro Kopf verdoppelt

Natürlich hängt die Zunahme des globalen Energieverbrauchs mit der Zunahme der Weltbevölkerung zusammen. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. In den letzten 75 Jahren hat sich die Weltbevölkerung etwas mehr als verdreifacht, der Gesamtenergieverbrauch aber mehr als versechsfacht. Das heißt, der Energieverbrauch pro Kopf hat sich verdoppelt. York und Bell weisen darauf hin, dass es wahrscheinlich mehrere Gründe dafür gibt, warum Energiequellen dazu neigen, nicht stark miteinander zu konkurrieren. Aber ein Hauptgrund ist die Struktur der Marktwirtschaften, die von einer Wachstumsdynamik zur Gewinnmaximierung und nicht von der Sorge um die Erhaltung der Umwelt getrieben werden.

Die Erschließung neuer Energiequellen kann unter bestimmten Umständen den Verbrauch anderer Ressourcen sogar beschleunigen. Holz zum Beispiel wird nicht nur als Brennstoff verwendet, sondern auch für andere Materialien wie Schnittholz und Papier. Der Aufstieg fossiler Brennstoffe beschleunigte die Abholzung und Entwaldung enorm, da sie Kettensägen, Bulldozer, Holztransporter und Sägewerke antrieben und gleichzeitig den Bau größerer Häuser und anderer Bauten aus Holz vorantrieben.

Es heißt auch oft, dass die Entdeckung des Erdöls den Verbrauch von Walöl verringert und so zur Rettung der Wale beigetragen hat. Aber die wahre Geschichte ist, dass Schiffe mit fossilen Brennstoffen schneller mehr und größere Wale fangen konnten als Segel- und Ruderboote, und dass sich für Walöl neue Verwendungsmöglichkeiten entwickelten.

Wenn erneuerbare Energiequellen bis jetzt die fossilen nicht ersetzt haben, so sollte doch die Steigerung der Energieeffizienz dazu beitragen, den Gesamtenergieverbrauch zu senken. Ein Auto, das für 100 Kilometer sechs Liter Treibstoff verbraucht, ist effizienter als eines, das acht Liter benötigt. Die technologische Entwicklung führt in allen Bereichen zu immer besserer Energieeffizienz. Trotzdem sinkt der Energieverbrauch nicht. Schuld daran ist der Rebound-Effekt. Eine extreme Form dieses Effekts ist das „Jevons Paradox„. James Watt hat die – kohlebetriebene – Dampfmaschine zwar nicht erfunden, aber sie weitaus effizienter gemacht. Das Ergebnis war aber nicht, dass der Verbrauch von Kohle in England gesunken wäre. Im Gegenteil, er stieg rasant. William Stanley Jevons, nach dem der Effekt benannt ist, beschrieb ihn 1865 in seinem Buch „The Coal Question„. Zwei Erklärungen für das Phänomen ergänzen einander: Durch die Effizienzsteigerung wird pro erzeugter Einheit weniger Kohle verbraucht. Also wird Kohle als Energiequelle für Unternehmen interessanter und führt zu Investitionen in Technologien, die Kohle nutzen. Gleichzeitig ermöglicht die Kostenersparnis aber, dass das Unternehmen die Produktion ausweitet und so durch verringerte Kosten und höhere Verkaufszahlen den Profit steigert.

„Drill, baby, drill“

Ein Blick auf den Kampf der IT-Giganten um die Vorherrschaft auf dem Markt für künstliche Intelligenz illustriert das. (Den Energiehunger der Kryptowährungen lassen wir einmal außen vor.) Google hat Pläne für die Erweiterung oder den Bau von Rechenzentren in Mexiko, Malaysia, Thailand, Neuseeland, Griechenland, Norwegen, Österreich und Schweden. Das gerade in Bau befindliche Rechenzentrum in Kansas City soll eine Milliarde US-Dollar kosten, ein zweites in Cedar Rapids mehr als eine halbe Milliarde. Microsoft will seine Kapazitäten noch in diesem Jahr verdreifachen. Meta baut in Lousiana ein Rechenzentrum für zehn Milliarden US-Dollar. Drohnenaufnahmen zeigen die Errichtung riesiger Ventilatoren für die Kühlung von Teslas neuem Datenzentrum mit einer geplanten Kapazität von 500 Megawatt für Teslas eigene KI und die von Nvidia.

Apple rühmt sich, seit 2014 ausschließlich mit erneuerbarer Energie zu arbeiten, Google will seine Rechenzentren bis 2030 zu 100 Prozent fossilfrei betreiben. Alle anderen machen ähnliche Versprechen. Dafür gehen sie immer mehr dazu über, die Energie gleich selber zu produzieren. Das ist schön und gut, aber diese ausschließlich für die Unternehmen erzeugte Energie geht in die schönen Zahlen für das Wachstum der Erneuerbaren ein.

Die Unternehmensberatungsfirma McKinsey schätzt, dass bis 2030 die Nachfrage nach Rechenzentrums-Kapazität jährlich um 19 bis 22 Prozent steigen wird. Der größte Teil dieser Kapazitäten (rund 70 Prozent) wird für KI gebraucht. Laut Statista soll sich der Markt für KI bis 2030 von 184 Milliarden US-Dollar auf 826 Milliarden mehr als vervierfachen. Das Wachstum erneuerbarer Energie – obwohl gigantisch – kann mit diesem Tempo derzeit nicht mithalten. Die Kapazität erneuerbarer Energiequellen stieg laut IRENA letztes Jahr um 14 Prozent.

Je billiger Energie durch den Zuwachs an Erneuerbaren, umso mehr wird das − dem Gesetz von Angebot und Nachfrage folgend − den Energieverbrauch in allen Sparten weiter ankurbeln.

Das Wachstum der erneuerbaren Energie kann uns nicht zur Klimaneutralität führen, solange der gesamte Energieverbrauch weiter wächst. So lange bleibt „Drill, baby, drill“ nicht nur eine zynische Provokation, sondern eine ökonomische Realität. Es braucht drastische politische Maßnahmen zur raschen Einschränkung der Produktion fossiler Energie, und zwar auf staatlicher und überstaatlicher Ebene. York und Bell schreiben, dass möglicherweise die Verstaatlichung der Erdöl- und Erdgasindustrie der einzige Weg dazu ist. Jedenfalls, wenn wir die Energiewende den Marktkräften überlassen, wird sie einfach nicht stattfinden.

Der Beitrag erschien ursprünglich in „DerStandard“ vom 3. Februar 2025

Titelgrafik KI-generiert

Anmerkungen zu den Grafiken:

1 Primärenergie

Primärenergie ist die Energie, die als Ressourcen verfügbar ist – wie etwa die in Kraftwerken verbrannten Brennstoffe – bevor sie umgewandelt wurde. Dies betrifft die Kohle vor ihrer Verbrennung, das Uran oder die Barrel Öl.

Primärenergie umfasst Energie, die der Endverbraucher in Form von Elektrizität, Transport und Heizung benötigt, sowie Ineffizienzen und Energie, die verloren geht, wenn Rohressourcen in eine nutzbare Form umgewandelt werden.

2 Substitutionsmethode

Die „Substitutionsmethode“ wird von Forschern verwendet, um den Primärenergieverbrauch um Effizienzverluste bei fossilen Brennstoffen zu korrigieren. Sie versucht, nicht-fossile Energiequellen an die Inputs anzupassen, die erforderlich wären, wenn sie aus fossilen Brennstoffen erzeugt würden. Sie geht davon aus, dass Wind- und Solarstrom genauso ineffizient sind wie Kohle oder Gas.

Dazu wird die Energieerzeugung aus nicht-fossilen Quellen durch einen standardmäßigen „thermischen Effizienzfaktor“ geteilt – normalerweise etwa 0,4

3 Wattstunde

Eine Wattstunde ist die Energie, die ein Watt Leistung in einer Stunde liefert. Da ein Watt einem Joule pro Sekunde entspricht, entspricht eine Wattstunde 3600 Joule Energie.

Für Vielfache der Einheit werden metrische Präfixe verwendet, normalerweise:

Kilowattstunden (kWh) oder tausend Wattstunden.

Megawattstunden (MWh) oder eine Million Wattstunden.

Gigawattstunden (GWh) oder eine Milliarde Wattstunden.

Terawattstunden (TWh) oder eine Billion Wattstunden.

Teile das: