Vor dem Bundeskanzleramt in Wien gaben Scientists for Future am 26.9.2024 eine öffentliche Pressekonferenz zur Klima- und Demokratiepolitik der FPÖ. Hier bringen wir die Beiträge von Franz Essl (Ökologe), Reinhard Steurer (Politikwissenschaftler), Eva Vetter (Linguistin) und Gottfried Roithinger(Biologe) und Martin Puntigam (Science Buster).

Franz Essl zur FPÖ: Naturschutz ist Klimaschutz ist Menschenschutz ist Heimatschutz

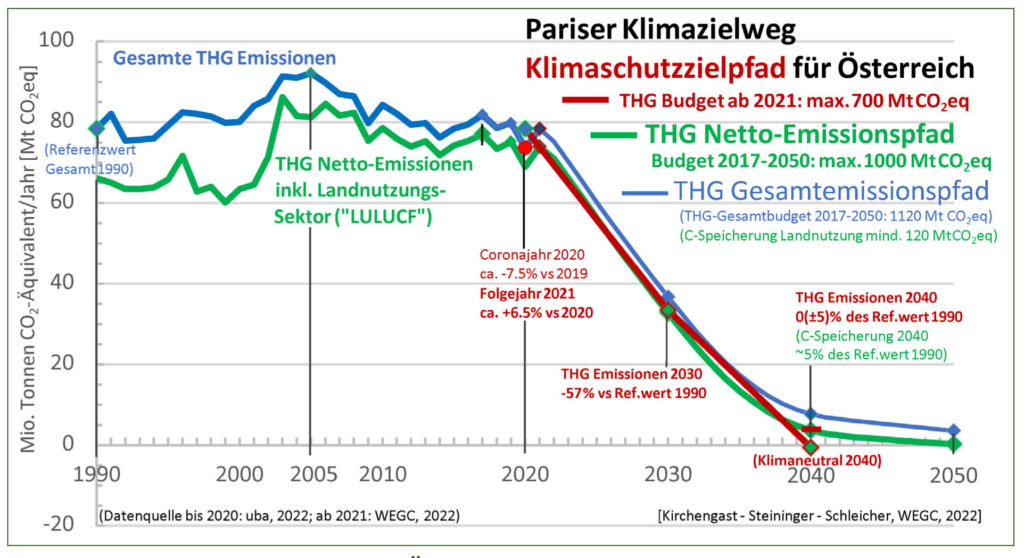

Ich beginne mit einer Zusammenfassung von Fakten und kontextualisiere das im Kontext der FPÖ-Politik und der jüngsten Ereignisse: der Hochwässer! Klimaschutz ist ein Überlebensthema. Der Klimawandel ist real. Das sind die wissenschaftlichen Fakten.

(Mit Klick auf das Bild wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und es werden deren Datenschutzbestimmungen wirksam!)

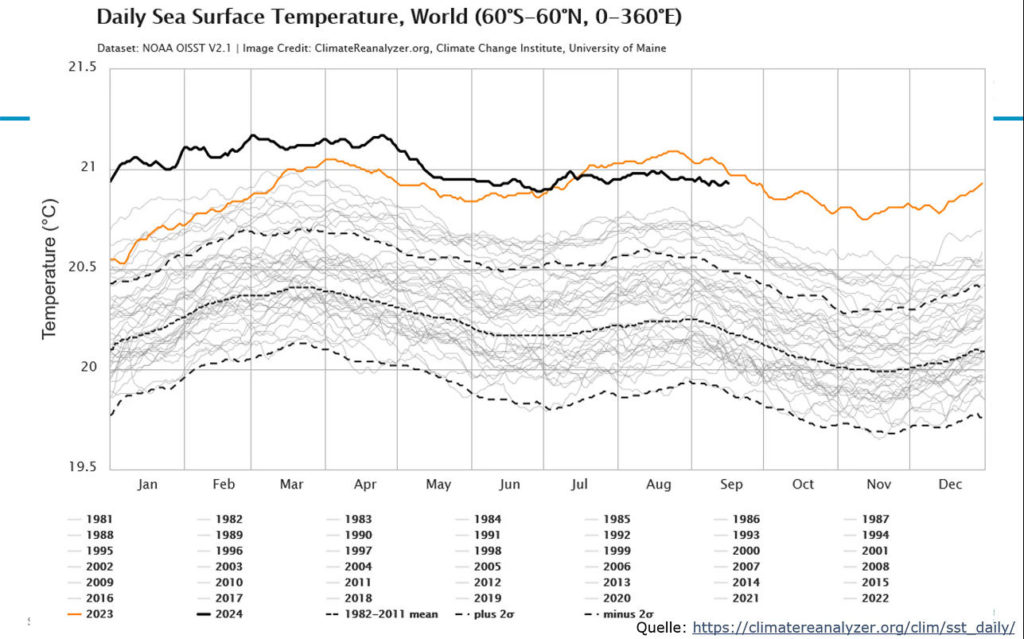

Naturschutz ist Klimaschutz, ist gleich Menschenschutz und, um es in der Sprache der FPÖ zu formulieren, Heimatschutz! Und zwar eines richtig verstandenen Heimatschutzes. Keines exklusiven, sondern eines inklusiven, der sich an Fakten, an physikalischen Fakten orientiert. Warum ist Naturschutz Klimaschutz? Die Versiegelung von Böden, die Abdämmung von Flussauen und die Begradigung von Gewässern, die Entwässerung von Mooren und Feuchtgebieten, all das führt zu dem, was wir dann als Wetter-Extreme sehen, vor allem wenn es überlagert wird vom Klimawandel. Gestern, vielleicht haben es manche gesehen, ist schon eine erste Studie veröffentlicht worden, die beurteilt hat, um wie viel wahrscheinlicher sind die Hochwässer in der Intensität geworden, die wir letzte Woche gesehen haben, als Folge des Klimawandels. Die Antwort, doppelt so wahrscheinlich, und auch höhere Niederschlagsmengen, weil das Meer wärmer ist, weil die Luft wärmer ist. Das heißt, wer Klimaschutz verleugnet, die Notwendigkeit eines ambitionierten Klimaschutzes, eines angemessenen Klimaschutzes verweigert und verleugnet, ignoriert, dass das die Ursache von Hochwässern ist, die dann tausende Leute betreffen und um ihr Hab und Gut bringen. Das ist eine politische Botschaft.

Wie steht die FPÖ zu diesen Themen? Ich möchte es an einigen wenigen Beispielen illustrieren. Und die sind selektiv, aber sie sind ein Muster. Gerade heute in der Früh vor einer halben Stunde haben die Bauarbeiten an der Ostumfahrung in Wiener Neustadt begonnen. Das ist ein Projekt, das gegen den Widerstand der Bevölkerung, der Grundbesitzer umgesetzt wird, wenn es umgesetzt werden sollte. Das Widersinnige ist, dass die Verbauung, die in Wiener Neustadt, die sowieso schon extrem ist, voran treibt, und neuen Autoverkehr schaffen wird. Wer steht dahinter? Einerseits die ÖVP, aber mit 150 Prozent die FPÖ. Udo Landbauer, niederösterreichischer Landeshauptfrau Stellvertreter, plakatiert: „Autofahrer fördern, nicht bestrafen“. Das ist eine Botschaft, die heute natürlich eine Dinosaurierbotschaft ist, eine Retro-Botschaft, die aber in diesem Kontext, wie auch schon dargelegt worden ist, vermittelt, es soll sich nichts ändern.

Eine andere Botschaft oder andere Position der FPÖ: Das Renaturierungsgesetz, der größte umweltpolitische Erfolg der EU mit Unterstützung Österreichs, letztlich, weil die Klimaministerin noch zugestimmt hat, wird erbittert bekämpft auch im Wahlprogramm der FPÖ, die sagt, das muss neu verhandelt werden, das heißt de facto es muss ausgehebelt werden. Obwohl drei Viertel der Österreicherinnen und Österreicher dieses Renaturierungsgesetz wollen, da gibt es eine wirklich breite politische Mehrheit dahinter. Obwohl 100 Prozent der Wissenschaftler, die sich mit diesen Themen beschäftigen, sagen, das ist dringend notwendig und obwohl uns die Natur zeigt, warum es dringend notwendig ist. Wenn Flüsse und Auen renaturiert werden, wenn Moore renaturiert werden, dann bleibt das Wasser auch dort und kommt nicht in den nächsten Keller, in die nächste Siedlung, in das nächste Gebäude. Das sind eigentlich einfache Zusammenhänge, ich glaube, da braucht man keine hohen wissenschaftlichen Analysen, um das nachvollziehen zu können, aber man muss es in den wissenschaftlichen Kontext stellen und Wissenschaft muss eine Grundlage politischer Entscheidungen sein. Wissenschaft bedeutet ja nichts anderes als die Anerkennung von Realitäten, physikalischer Realitäten, naturwissenschaftlicher Realitäten.

Was die FPÖ in ihren Wahlprogrammen und in ihren Positionen macht, ist, dass sie Narrative über die Wissenschaft stellt, über die Erkenntnis, wie die Welt funktioniert. Das ist eine selektive Realitätsverleugnung. Warum? Sie ist selektiv, sie verleugnet ja nicht grundsätzlich, dass es wissenschaftlichen Zusammenhänge gibt, sonst würden sich FPÖ-Politiker auch nie in ein Auto setzen, weil sie nicht glauben würden, es würde fahren. Habe ich noch nie gesehen. Was sie aber machen ist, dass sie Realitäten, die wehtun, wenn sie unangenehm sind, und das sind sie, verleugnen, kleinreden, instrumentalisieren, abwerten und auch Dichotomien schaffen, um ein Bild zu erzeugen, das auch verfangen kann. Das ist klar, es bedient ja auch, bewirtschaftet ja auch Ängste. Das aber keine Lösungen bietet, das auch keine Probleme angeht – das ist ja gar nicht das Ziel dieser Politik – sondern das instrumentalisiert.

Und um daher vielleicht am Schluss zwei, drei Punkte noch kurz zu machen: In drei Tagen, vier Tagen ist die Wahl in Österreich. Wenn Sie möchten, und das richtet sich wirklich an jeden, der in Österreich wahlberechtigt ist, wenn Sie möchten, dass das nächste Hochwasser noch ein bisschen größer ist, vielleicht auch ein bisschen früher kommt und vielleicht auch bei Ihnen oder bei Ihren Freunden oder Nachbarn im Garten oder im Haus steht, dann sind Sie bei der FPÖ richtig. Wenn Sie möchten, dass noch eine Straße gebaut wird, noch ein Gewerbegebiet errichtet wird, sind sie auch richtig bei der FPÖ. Wenn sie möchten, dass verbliebene Naturräume vernichtet werden, dass die Landwirtschaft noch intensiver wird, dass es keine Ökologisierung unserer Gesellschaft gibt und dass es keine Klimapolitik gibt, auch dann sind sie richtig bei der FPÖ. Wenn sie das nicht wollen, dann wählen sie eine Partei – also erstens wählen Sie – und wählen Sie eine Partei, die diese Anliegen ernst nimmt. und das ist sicher nicht die FPÖ.

Reinhard Steurer: Die FPÖ macht sich die Welt, wie sie ihr gefällt

Ja, schönen guten Morgen. Ich gehe es ein wenig diplomatischer an wie der Martin Puntigam, sozusagen versöhnlich zum Ende. Werte FPÖ-Wechselwählerinnen − die Kernwähler glaube ich sind nicht erreichbar − lieber Onkel!

(Mit Klick auf das Bild wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und es werden deren Datenschutzbestimmungen wirksam!)

Wir verstehen euren Ärger, euren Frust. Das waren wirklich fünf schwere Jahre und wir, glaube ich, können alle das Bedürfnis, eine Oppositionspartei zu wählen verstehen. Weil es reicht! Das ist durchaus nachvollziehbar. Ich verstehe sogar den Wunsch, eine Partei zu wählen, die wortwörtlich das Blaue vom Himmel verspricht. Die für komplexe Probleme sehr einfache Antworten anbietet und besonders in der Klimakrise deutlich zu einfache Antworten anbietet, die eben mit der Faktenlage und mit Wissenschaft nichts mehr zu tun haben. Die eher dem Pippi-Langstrumpf-Modell folgen: „Zwei mal drei macht vier und drei macht neune, die FPÖ macht sich die Welt, wie sie ihr gefällt“. Das trifft ganz gut zu. Bei der Pippi Langstrumpf ist das lustig Wenn das eine Partei so lebt, die in Regierungsverantwortung kommen sollte, wird es gefährlich für das ganze Land. Also insofern ist Kickl tatsächlich ein Sicherheitsrisiko und jeder, der die FPÖ in die Regierung holt, genauso.

Zugleich kann man natürlich sagen, wir alle wünschten, die FPÖ hätte recht mit ihren Behauptungen. Meine Güte, wäre das schön, wenn die Klimakrise erfunden wäre, wenn das alles Hysterie wäre, wenn mehr CO2 gut wäre für uns. Eine perfekte Welt, alles könnte so bleiben, wie es ist, es wäre wunderbar! Es hat halt nur mit der Faktenlage nichts zu tun, und genau das ist dann der Grund, warum Verleugnung so sehr verfängt. Also es ist einfach die angenehmere Erzählung zu sagen: alles übertrieben, glaubt uns, wir machen das ohne Einschränkungen, und überhaupt wird das gut für uns werden, weil dann können wir Weinbau in Oberösterreich betreiben. Ist eine bessere Erzählung als die, die wir haben, keine Frage, wenn man sie glauben kann. Und glauben kann man es halt nur, solange man nicht auf Wissenschaft hört, und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, ein paar Dinge zurechtzurücken, denn auf kurze Sicht funktioniert es mit der Realitätsverweigerung, auf lange Sicht ist ganz einfach tödlich. Und zwar nicht nur für FPÖ-Wählerinnen, sondern für uns alle oder für viele von uns zumindest.

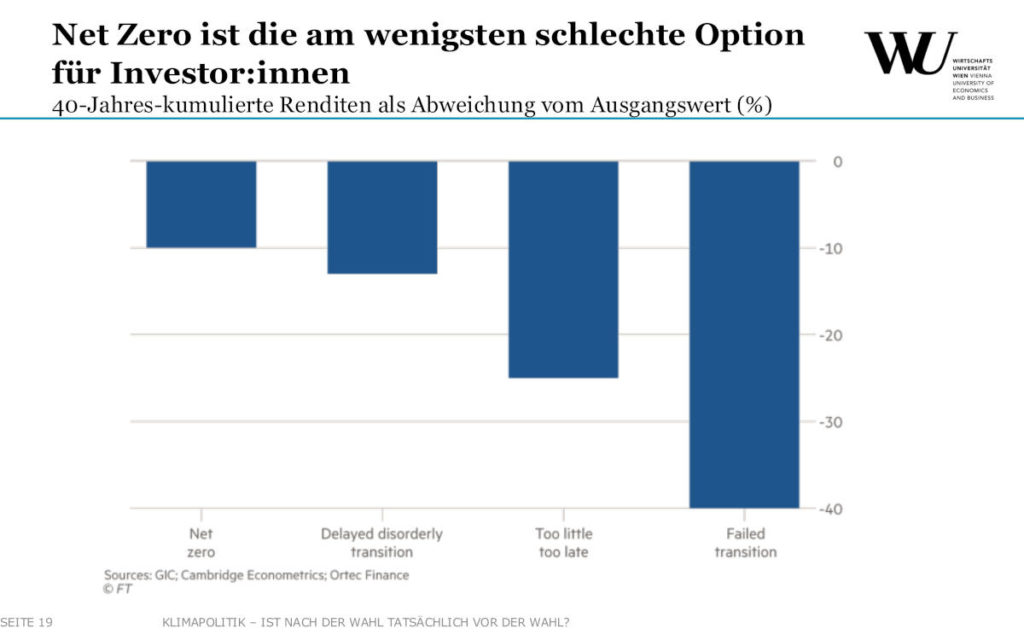

Also von daher ist tatsächlich Vorsicht anzumahnen, wenn man sich in Realitätsverweigerung begibt. Veränderung kann kurzfristig noch verhindert werden, langfristig kommt sie: geordnet oder chaotisch. Das ist tatsächlich unsere Wahl diesen Sonntag. Und Realitätsverweigerung hat dann schlussendlich wirklich einen hohen Preis, denn am Ende gewinnt immer die Physik. Auch gegen die FPÖ und auch gegen FPÖ-Wählerinnen, die es noch so gut gemeint haben.

Oder anders gesagt, noch schreiben wir beim Wirten an, da ist das Weltklima ist noch gutmütig, so auf die Art, weil es langsam geht, dass es sich verändert. Schön langsam werden Zwischenrechnungen ausgestellt, die werden alle paar Jahrzehnte höher und die Endabrechnung kommt, und die wird unbezahlbar werden, und sie wird nicht von der FPÖ oder der ÖVP bezahlt werden, sondern von uns allen, auch von den FPÖ-Wählerinnen. Die Zeche wird tatsächlich hoch werden, also wahrscheinlich unbezahlbar.

So, wer jetzt trotzdem FPÖ wählt, der wählt natürlich die angenehmere Erzählung, ich habe es schon erwähnt, und schiebt die unangenehmere Faktenlage von sich. Aber ich kann euch garantieren, die unangenehme Einsicht wird kommen. Es mag ein paar Jahre dauern, und das können wir durchgehen, indem wir ein paar Wahlmotive ansprechen, die FPÖ-Wählerinnen haben.

Da gibt es zum Beispiel die, die sagen: „Ich wollte doch einfach nur was gegen die hohe Inflation tun.“ Ich kann euch versichern, mit einer Klimapolitik à la FPÖ und auch ÖVP werden Lebensmittelpreise von Jahr zu Jahr irgendwann um 50 Prozent steigen, weil es zu wenig Wasser gibt, weil Ernten ausfallen. Wir haben es jetzt im Vorgeschmack bei Oliven, Kakao, Kaffee gesehen, wir werden das bei Getreide sehen. Es ist nur eine Frage der Zeit bei dieser Klimapolitik.

Manche werden sagen: „Ich wollte ja nur gegen das Verbrenner-Aus stimmen, deswegen für die ÖVP oder die FPÖ, weil die verteidigen das Auto mit Verbrennungsmotor. Na ja, bis die E-Autos aus China nicht nur sauberer, leiser, sondern auch billiger sein werden, und die kommen dann aus Shenzhen und nicht aus Steyr.

Viele werden sagen: „Der Kickl hat 100% Schadensersatz bei Hochwasser versprochen, das ist ein Grund ihn zu wählen.“ Naja, bis zum zweiten, dritten oder vierten Jahrhundert Hochwasser in wenigen Jahren, dann werden auch FPÖ-Wählerinnen sehen müssen, das geht sich nicht aus mit den 100 % Schadensersatz, wir werden auf dieser Rechnung sitzenbleiben.

Viele werden sagen, sie wollen ein Zeichen gegen Migration setzen mit ihrer Stimme für die FPÖ. Na ja, bis die Migration aufgrund von unlebbaren Gebieten zunehmen wird. Die Klimakrise verstärkt Migration, weil Menschen ihre Heimat verlieren. Auch das könnte man im großen, ganzen Bild sehen, wenn man wollte.

Dann gibt es solche, die sagen: „Eine Stimme für die FPÖ ist eine für Grund- und Freiheitsrechte“, bis dann klar werden wird, was Orbanisierung bedeutet: nämlich Einschränken von Medien- und Freiheitsrechten. Auch das würden wir erleben, würde die FPÖ regieren.

Und dann gibt es ganz viele, die sagen: „Ich wähle FPÖ, weil ich gegen Einschränkungen bin. Und die versprechen uns, dass alles so bleibt, wie es ist. Maximal, dass wir ein bisschen was Freiwilliges machen.“ Na ja, bis der Hitzesommer sie in ihrem Job draußen oder in ihrer Freizeit so massiv einschränken wird, dass sie sagen, vielleicht wäre Tempo 80/100 doch die geringere Einschränkung gewesen, als das jetzt.

Viele sind natürlich auch gegen Verzicht, ist klar, wer will das schon gerne, das ist ein Unwort in Wahlkampfzeiten, bis sie dann in einigen Jahren sehen werden, dass sie auf Stabilität und einen sicheren Wohnort verzichten.

Und manche wollen natürlich ein Zeichen setzen, gegen zu viel Klimapolitik in der EU: China soll doch was tun, Indien soll doch was tun! Bis sie dann in ein paar Jahren, das wird gar nicht lange dauern, bis sie in ein paar Jahren merken, dass China seine Ziele Jahre früher erreicht, währenddessen wir unsere verfehlen werden. Speziell mit dieser Klimapolitik.

Und was FPÖ-Wählerinnen und alle anderen eint, ist, dass wir alle eigentlich eine gute Zukunft für unsere Kinder und Enkelkinder wollen. Das ist ja wirklich die stärkste Triebfeder für die meisten von uns. Bis sie dann sehen werden, dass die FPÖ gegen diese Krise nichts anzubieten hat, außer Verleugnung, Realitätsverweigerung und Märchenerzählungen von Innovation und Technik, so ähnlich wie die ÖVP in dem Punkt.

So und jetzt sagt das natürlich alles ein Wissenschaftler. Ich weiß schon, wir haben kein gutes Standing bei FPÖ-Wählerinnen, bei Wechselwählerinnen vielleicht ein bisschen besser. Wenn ihr es uns nicht glauben wollt, lest einfach bei Exxon noch. Die haben das in den 80er Jahren schon gewusst und niedergeschrieben. Sie haben in den 80er Jahren in internen Dokumenten davor gewarnt, dass die Klimakrise katastrophale Folgen haben wird. Kann man nachlesen unter ExxonKnew. Und die FPÖ ist, wie wir gehört haben, tatsächlich heute noch der Handlanger solcher Großkonzerninteressen, besonders jener aus Russland. Und das geht nicht gut aus. Und sie meinen es auch nicht gut mit euch. Leider funktioniert halt der Schmäh bei sehr vielen noch. Und es wäre zu wünschen, dass das durchschaut wird.

Wenn manche Wissenschaftler nicht glauben, was wir da so sagen, dann frage ich mich oft, was tun die Leute eigentlich, wenn sie eine ernsthafte Krankheit wie Krebs haben? Gehen sie dann zum Wunderheiler, Märchenerzähler oder vielleicht doch zu dem, der das studiert hat, nämlich zum Spezialisten. Und da werden jetzt manche sagen, Moment, es gibt auch einige Nobelpreisträger, die sagen, das ist alles Klimaschwindel. Ja, gibt es tatsächlich. Da würde ich raten, beginnt an dem Punkt wirklich selbst zu denken und schaut einmal nach, was die vom Fach sind, die Nobelpreisträger. Einen kenne ich, der ist Quantenphysiker. Wenn man dem in der Klimakrise glaubt, ist es ungefähr so, wie wenn man mit dem Krebs zum Zahnarzt geht, statt zum Onkologen. Ja, der hat einen Doktorgrad, aber er wird nicht helfen können. Er wird Ihnen den Zahn aufbohren und Sie werden am Tumor sterben.

Und am Ende der Ausflüchte, die speziell bei FPÖ-, aber auch bei ÖVP-Wählerinnen beliebt sind, möchte ich auf die Ausrede eingehen, naja, selbst wenn das alles stimmt, ist doch egal was Österreich tut, mit den 0,2 Prozent richten wir doch nichts aus, da kann man doch nichts ändern. Abgesehen davon, dass das faktisch falsch ist, weil die meisten Staaten der Erde – so um die 150 − liegen unter 1% in ihrem Anteil an globalen Emissionen, und addiert man die auf, kommt man über 30%. Abgesehen davon habe ich einen Vorschlag. Wendet diese eure Logik doch bitte auf die Nationalratswahl an. So einfach als Gedankenexperiment. Was bedeutet das? Ich habe das für euch ausgerechnet. Eine Stimme bedeutet bei 6.340.000 Wahlberechtigten, dass ihr mit der Stimme das Wahlergebnis nur um 0,0000015% beeinflussen könnt. Mit der Logik: „0,2 % richtet nichts aus, wir können es gleich bleiben lassen“, habe ich den Vorschlag: Geht einfach nicht zur Wahl, weil die Wahl könnt ihr so gut wie nicht beeinflussen. Wenn das alle, die die Ausrede ernst nehmen, befolgen würden, dann glaube ich, dass sowohl die ÖVP als auch die FPÖ irgendwo bei zwei Prozent landen würden, weil die meisten glauben ja an die Ausrede.

Scherz beiseite, also das Argument 0,2 Prozent ist natürlich genauso ein Scherz wie mein Vorschlag. Würde nicht gut kommen, wenn ein Politikwissenschaftler jetzt zum Nichtwählen aufruft. Deswegen mein Vorschlag und mein Appell: Jetzt wählen, aber mit Verantwortung!

Und da hätten wir ein Plakat, um das ein bisschen einzuordnen, wo Verantwortung in der Klimakrise verortet ist: Das ist eine Einschätzung von Expertinnen aus dem ORF-Report. und da sieht man, wo sich die FPÖ selbst einschätzt und wo sie die Experten verorten. Und ich würde sagen, das ist sogar eine wohlwollende Einschätzung. Ich korrigiere das jetzt einmal kurz. Bei allem, was wir gehört haben, würde ich sagen, dass die FPÖ definitiv bei Null zu verorten ist. Und gäbe es da eine Minus-Skala, dann müsste man es sogar da rüberschieben.

So, dann hätten wir die ÖVP, die ich jetzt auch bei den Ausreden schon öfter angesprochen habe. Die ÖVP ist sehr wohlwollend in der Mitte angeordnet worden. Nach dem, was wir die letzten Jahre gesehen haben und nach dem, was der Kanzler in seinen Zukunftsreden so von sich gegeben hat, sind wir uns im Rahmen einer internen Umfrage recht einig darüber, dass die ÖVP eher zwischen zwei und drei zu verorten ist. Also sie nimmt das Thema deutlich ernster als die FPÖ, keine Frage, aber sicher nicht in der Mitte.

Dann hätten wir die SPÖ. Die SPÖ ist tatsächlich ein zweischneidiges Schwert. Da gibt es den Apparat, der nach wie vor den Lobautunnel möchte. Insofern passt für den Apparat die Einordnung in der Mitte wahrscheinlich. Und dann gibt es einen Vorsitzenden, der doch deutlich andere Töne angeschlagen hat und mit dem Apparat natürlich kämpft. Also eine Babler-SPÖ würden wir irgendwo bei sieben verorten, deutlich besser als den Apparat der SPÖ. Die Frage ist, wer sich jetzt durchsetzt, da wird die Wahl durchaus ein entscheidendes Wort mitspielen.

Bei den Neos waren wir uns intern nicht ganz einig, da haben manche gemeint, sechs ist schon sehr wohlwollend. Und ich persönlich würde sie irgendwo zwischen 7 und 8 verorten, weil sie doch die einzige Mitte-Rechtspartei ist, die die Klimakrise ernst nimmt, die das Problem erkannt hat. Das einzige Problem, das wir bei den Neos sehen, ist, dass die Antworten etwas zu neoliberal, etwas zu marktgläubig ausfallen. Aber zumindest haben wir eine Mitte-Rechtspartei, die das Problem doch ernst nimmt.

Und die Grünen liegen auch in unserer Einschätzung natürlich bei 10 von 10 Punkten, das ist keine Überraschung.

Was bedeutet das für FPÖ-Wählerinnen? Na ja, die wenigsten werden Wechselwählerinnen sein und zu den Grünen gehen, also von dem gehen wir nicht aus. Aber für viele FPÖ-Wählerinnen, die soziale Gerechtigkeit wollen, die auch das Klimathema berührt, denke ich, ist die SPÖ unter Babler ein vernünftiges Angebot. Das ist auch eine Oppositionspartei, die die Teuerung kritisiert und so weiter und die eine gute Antwort auf zukünftige Fragen dann bieten wird.

Ich rechne damit, dass Kinder und Enkelkinder uns alle in 20 Jahren fragen werden: „Was hast denn eigentlich du gegen die Klimakrise getan?“ Und wenn dann manche nicht viel mehr sagen können als: „Na ja, ich habe FPÖ gewählt und auf KlimaaktivistInnen getreten oder geschimpft“, könnte es eng werden. Also das wird nicht gut kommen in 20 Jahren. Und man sollte sich tatsächlich fragen, was kann man denn eigentlich jetzt tun, weil ich kann euch garantieren, in der Zukunft der nächsten Jahre ist das die größte Krise, die unser Leben bestimmen wird. Insofern zum Schluss mein Aufruf, nehmt eure Verantwortung wahr und wählt Politik mit Verantwortung, eine Politik, die der Verantwortung gerecht wird, die wir haben, anstatt dass sie Verleugnung und Verantwortungslosigkeit vor sich her trägt. Vielen Dank.

Linguistin Eva Vetter zur Sprache in den Wahlprogrammen der FPÖ: Rückwärtsgewandt und von Fakten befreit

26. September. Heute ist der europäische Tag der Sprachen. Für mich als angewandte Sprachwissenschaftlerin ein Tag der Freude. Gleichzeitig absurd. Wir treffen uns zum Thema FPÖ. Heute wird europaweit der Reichtum der Sprachen und Kulturen gefeiert. Es ist ein Projekt des Europarats, der 1994 in der Nachkriegszeit gegründet wurde, und 700 Millionen Menschen umfasst. Österreich ist knapp nach dem Staatsvertrag beigetreten. Der Europarat setzt sich ein für Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit. Was man auch erwähnen muss: der Europarat hat ein einziges Sprachenzentrum und dieses ist in Österreich in Graz. Dort wird gerade gefeiert und zwar unter dem Motto: Sprachen für den Frieden. Vor zwei Jahren hat der Europarat eine Empfehlung herausgegeben für die Bedeutung der mehrsprachigen und interkulturellen Bildung für eine Kultur der Demokratie. Nichts davon findet man im Programm der FPÖ. Die FPÖ ist einsprachig und wir können annehmen, zunehmend einsprachig. Klickt man auf die Seite der FPÖ-Wahlprogramme, so findet man ein Programm aus dem Jahr 2011 zum Download auf Englisch und Deutsch, das Wahlprogramm aus 2024 nur mehr auf Deutsch in Kurz- und Langfassung. 2011 werden die österreichischen geschützten Minderheiten Burgenland-Kroaten, Slowenen, Ungarn, Tschechen, Slowaken und Roma genannt als integrativer Bestandteil Österreichs. Nichts mehr davon 2024. Es geht nur mehr um das eine: Deutsch als wichtigstes kulturstiftendes Element.

(Mit Klick auf das Bild wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und es werden deren Datenschutzbestimmungen wirksam!)

Wie geht nun im Wahlprogramm die FPÖ mit dem Deutschen um? Ganz einfach. Ein einfaches Muster ist ihm zugrunde gelegt: Schwarz-Weiß-Malerei, es gibt Gut-Böse. Das Binäre ist sozusagen der Ordnungsrahmen. Man sieht beim Geschlecht, – da ist es besonders interessant – da ist das Binäre selbst die Ordnung, um die Welt zu verstehen, und wir finden tatsächlich den Satz: „Die gesellschaftliche und rechtliche Ordnung fußt auf Binarität“. Irgendwann findet sich das Wort dann auch im Wörterbuch.

Gleichzeitig Gut und Böse. Das Böse ist immer verknüpft mit einer Abwertung, mit einem Bedrohungsszenario. In dem Fall löst man diese binäre Ordnung auf. Die Gefahr der Auflösung der Binarität entsteht durch das Böse wie – wir kennen das alle – Transgender usw. Schwarz-Weiß-Malerei, Untergangsszenarien sind typische Strategien rechtspopulistischer Parteien und als solche gut beschrieben in der wissenschaftlichen Literatur.

Der Europarat selber ist in eine Schwarz-Weiß-Malerei verknüpft und zwar droht von ihm laut Wahlprogramm der FPÖ die gesellschaftspolitische Zerstörung. Ihm Gegenüber das Gute, ist der „Souverän“ – nicht näher beschrieben.

Schauen wir uns nun Klima an, in welche Dichotomien ist denn Klima verstrickt, welche Gegensatzpaare finden wir hier im Wahlprogramm der FPÖ? Klima wird 20 mal erwähnt, zweimal in positiven Zusammenhängen, da geht es um das Investitionsklima oder um ein erwünschtes pluralistisches Klima. Sonst wird Klima ausschließlich in negativen Argumentationszusammenhängen verwendet. Klimakleber, Klimatyrannei, Utopien unter dem Deckmantel des Klimas, Klimastrafen, ideologisierter Klimaschutz, Klimahysterie, wir kennen das alle. Die FPÖ macht Klima damit zu einem Unwort. Was ist das Bedrohungsszenario dahinter? Nicht weniger als die Wohlstandszerstörung. Der gute Gegensatz ist der Umweltschutz. Klimaschutz versus Umweltschutz, wobei Umweltschutz nicht näher beschrieben ist.

Es ist also eine einfache Sprache, eine einfache Sprache, die einfache Formeln bringt und hiermit eine vermeintliche Ordnung in einer instabilen und sehr komplexen Welt schafft. Das mag verlockend erscheinen. Noch verlockender ist es, weil Ängste angesprochen werden, wie Ruth Wodak und Walter Oetsch in ihrem Standardbeitrag schreiben. Damit wird eine rückwärtsgewandte und von Fakten befreite Politik legitimiert. Es ist nun Aufgabe der Wissenschaft − und wir machen es uns zur Aufgabe − diesen fantastischen Lügengebilden zu begegnen, und zwar mit Fakten, mit Fakten zu begegnen. Die Bedrohung einer faktenbefreiten FPÖ-Politik ist real. Ein reales Bedrohungsszenario. Es steht nichts weniger als das Überleben der Menschen auf diesem Planeten auf dem Spiel.

Biologe Gottfried Roithinger über moralische und politische Fehler der FPÖ

Ich komme aus unserer biodiversen Landwirtschaft im Mühlviertel. Wir arbeiten dort für eine Landschaft und einen Lebensraum, der artenreich ist, der gut strukturiert ist, der schön ist, der erlebnisreich ist, der resilient ist gegenüber Veränderungen, der auch Sicherheit bietet, Sicherheit gegen Hochwässer etwa. Das ist ein neues Programm, ein österreichweites Programm und dieses Programm gäbe es nicht, wäre die FPÖ an der Macht. Das wäre ein Fehler und darum bin ich auch hier, weil die FPÖ macht viele Fehler, viele schwere Fehler, auf die ich aufmerksam machen möchte.

(Mit Klick auf das Bild wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und es werden deren Datenschutzbestimmungen wirksam!)

Schon im Vorjahr konfrontierte das Profil die FPÖ mit fünf Falschbehauptungen, fünf Fehler während eines Kickl- Sommergesprächs nach einem intensiven Faktencheck: Gerichtsakten wurden geprüft, Expertinnen befragt, der aktuelle Wissensstand evaluiert. Der FPÖ war es nicht zu blöd, der Redaktion auszurichten, sie mögen doch ihren Recherchehorizont erweitern. Für mich ein Charakterfehler und ein klares Zeichen für Medienfeindlichkeit.

In diesem besagten Sommergespräch hat Kickl behauptet, der Weltklimarat sei eine Glaubenskongregation, der keine sicheren, fundierten wissenschaftlichen Aussagen machen könnte. Das Gegenteil ist der Fall. Es gibt nichts, was noch wissenschaftlicher ist und noch fundierter. Etwa auf 10.000 Seiten hat der Weltklimarat 230.000 aktuelle Studien analysiert. 800 Expertinnen und Experten im Kernteam, nur im Kernteam, haben das zusammengefasst. Das als unwissenschaftlich zu bezeichnen, ist ein schwerer Fehler, ein schwerer sachlicher Fehler, so etwa wie wenn man behaupten würde, die Evolution gibt es nicht oder die Erde ist eine Scheibe. Das ist ein klarer Fall von Wissenschaftsfeindlichkeit.

Und es kommt noch schlimmer. Es gibt eine umfassende Analyse der Medienberichterstattung über den Klimanotstand, über die Klimakrise und wer fällt auf? Die FPÖ! Die einzige Partei, die dreimal die Klimakrise geleugnet hat. Für den Umweltsprecher der FPÖ, den Herrn Rauch, sind alle Klimaschutzmaßnahmen Ausdruck eines Klimawahns. Das Klimaleugnen hat in der FPÖ eine lange Tradition. Schon 2019 hat die „Zeit“ geschrieben, dass es nur die rechtspopulistische FPÖ war, die gegen einen Beschluss im Parlament für die Erklärung des Klimanotstand gestimmt hat, und das damit begründet hat – wieder der FPÖ-Umweltsprecher Rauch – es sei nur ein „Versuch, Klimahysterie abseits von jeglichen Realitäten“ zu erzeugen. Also für die FPÖ ist die Klimakrise eine Wahnidee und eine Hysterie. Das ist ein völliger Wahnsinn. Verleugnen ist aber einfacher als zu verändern. Das ist ein schwerer Fehler und ein gefährlicher Fehler, denn wer die Klimakrise leugnet, der wird auch keine Maßnahmen setzen. Entweder im Hochwasserschutz, wir haben es gehört, Flüsse renaturieren oder Feuchtgebiete wieder zu vernässen.

Als im Vorjahr Starkregen und Hochwässer im Süden Österreichs, in der Steiermark und in Kärnten die Menschen heimsuchten, war es der FPÖ nicht zu blöd, eine Aussendung zu machen und darauf hinzuweisen, dass der Klimawandel nicht von Menschen gemacht sei, sondern natürlich. Am gleichen Tag, am 6. August, hat der ORF ein Todesopfer und enorme Schäden vermeldet. Und während eben die Steirinnen und Kärntner gegen dieses Hochwasser kämpften und den Starkregen und ihre Folgen, postete der FPÖ-Abgeordnete Harald Vilimsky einen gelben Regenmantel und empfiehlt diesen als Hitzeschutzmantel für den Sommer 2023.

Der nächste moralische und charakterliche Fehler ist, dass die FPÖ ein Hampelmann der Öllobbyisten und Multis ist. Es gibt, und das hat der Standard kürzlich aufgedeckt, enge Bande zwischen dem US-amerikanischen Institut „Heartland“ und der FPÖ. Vilimsky feiert nicht nur mit dieser dubiosen Öllobby-Organisation, nein, er öffnet ihr auch noch die Türen ins EU-Parlament. Zitat: „Vilimsky und das Heartland Institute haben zusammengearbeitet, um dem Klima-Alarmismus und der unsinnigen grünen Energiepolitik in Europa entgegenzuwirken“, brüstet sich das Heartland Institute. Dieses Institut hat schon sehr erfolgreich für einen Tabakkonzern die Folgen des Rauchens vernebelt.

Und dann ist dann noch der russische Gaskonzern. Weil sich Österreich vom russischen Gas in besonderem Maße abhängig gemacht hat, hat der britische „Economist“ Österreich auf die Liste der Idioten von Putin gesetzt. Gleich hinter Ungarn. Die FPÖ mit ihren freundschaftlichen Beziehungen zur Einheitspartei, zur Kreml-Partei „Einiges Russland“, will an diesem riskanten Fehler unbedingt festhalten. Kickl hat das mehrmals betont.

Diese FPÖ macht Fehler, sie macht schwere Fehler. Für mich heißt FPÖ „Fehlerpartei Österreichs“. Und sie ist auch die fahrlässigste Partei, denn sie müsste es besser wissen. Es wäre also ein Fehler, einer Partei die Macht anzuvertrauen, die schon jetzt so schwere Fehler macht. Vielen Dank.

Martin Puntigam: Wer von vernünftigen FPÖ-Politiker:innen redet, träumt von warmen Eislutschern.

Dass wir heute über die Klimawandelleugnerei und Demokratie- und Wissenschaftsfeindlichkeit der FPÖ sprechen, ist natürlich ein bisschen Eulen nach Athen zu tragen. FPÖler wird man ja nicht, weil man ein moderner, aufgeklärter und an Demokratie und Gerechtigkeit interessierter Menschenfreund ist, sondern im Gegenteil. Solche Parteien sind ja nicht dafür da, um zum gesellschaftspolitischen Fortschritt irgendetwas Sinnvolles beizutragen.

(Mit Klick auf das Bild wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und es werden deren Datenschutzbestimmungen wirksam!)

Aber am Sonntag wird der Nationalrat gewählt und wir befinden uns mitten in der Klimakrise, und nachdem aktuell in der öffentlichen Diskussion teilweise so getan wird, als sei eigentlich nicht groß was dabei, wenn solche Parteien in Regierungsverantwortung kommen, als müsse man sich in einer Demokratie eben damit abfinden, dass auch rechtsradikale Gesetze maßgeblich mitgestalten. Nachdem teilweise nicht nur im Boulevard so getan wird, sondern auch in sogenannten Qualitätsmedien, lohnt sich doch ein weiterer Blick darauf, was wir da eigentlich bekommen, wenn man solche Parteien wie die FPÖ wählt.

Und dieser Tage wird sehr gern Bert Brecht zitiert, wenn rechtsextreme Parteien bei Wahlen Erfolge feiern, und das ihm zugeschriebene Zitat lautet: „Nur die dümmsten Kälber wählen ihre Schlächter selber!“ Das klingt griffig, das kann man gut posten und es reimt sich sogar, passt also zur FPÖ, aber abgesehen davon, dass es zu kurz greift, weil natürlich wählen nicht nur dumme und arglose Menschen rechtsradikale Politiker und Politikerinnen, sondern auch schlaue, gut ausgebildete Arschlöcher tun das. Abgesehen davon ist es auch nicht richtig. Dem Vernehmern nach hat Bert Brecht sowas nie gesagt oder geschrieben, das kann man leicht herausfinden, wenn man will, und muss nicht wider besseres Wissen Unsinn verbreiten.

Aber Unsinn verbreiten, Sachen sagen die so nicht stimmen, seine Ignoranz vor sich hertragen, das passt ganz ausgezeichnet zum Protest gegen eine Partei wie die FPÖ. Wie die Wahlen ausgehen werden, kann niemand genau sagen, aber was bereits feststeht, ist, wer verbindlich will, dass es danach schlechter wird, muss FPÖ wählen.

Denn selbst Rechtsextreme profitieren immer wieder von der offenen Gesellschaft, die sie so sehr bekämpfen und verachten: Solche Typen wie Manfred Heimbuchner wären unter Umständen gar nicht mehr am Leben, wenn man ihn damals mit Ivermectin, dem Pferdeentwurmungsmittel behandelt hätte, das sein Chef so sehr schätzt. Und auch von solchen wie Udo Landbauer hätten wir gar keine Kenntnis, wenn solche wie Udo Landbauer schon vor ein paar Jahrzehnten an der Macht gewesen wären.

Herrenmenschentum ist ein aus der Mode gekommener Begriff, mit dem man ganz gut beschreiben kann, was solche Typen antreibt. Wollte man seinen Kindern allerdings erklären, worum es sich dabei dreht, man hätte es nicht leicht, außer man wirft einen Blick aktuell nach Niederösterreich, das kann helfen, dann versteht man sofort: Dort haben sich unlängst Herrenmenschen mithilfe einer sogenannten Bezahlkarte ihre Untermenschen einfach definiert.

Dass der Innenminister sofort versucht hat, seine Landsleute an Niederträchtigkeit zu übertrumpfen, macht die Sache nicht besser und ist leider bezeichnend. Denn Regierungsbeteiligungen der Rechtsradikalen im Parlament gibt es in Österreich erst seitdem die ÖVP unter Wolfgang Schüssel ihnen den Weg geebnet hat. Und man muss natürlich auch sagen, nicht alle in der Volkspartei schwärmen für eine Koalition mit der FPÖ, aber es sind viele und es mag sein, dass sie tatsächlich selber glauben, sie wären die politische Mitte, so wie früher. Aber wenn das halt noch stimmen sollte, dann nur deshalb, weil weite Teile der Volkspartei heute so rechts sind, wie es die FPÖ Ende des letzten Jahrtausends war und die FPÖ mittlerweile dem VDU ähnelt, dem „Verband der Unabhängigen“, aus dem sie auch hervorgegangen ist, einem Sammelbecken unbelehrbarer Nazis nach dem Krieg, die man auch mit viel Mühe in keiner demokratischen Partei untergebracht hat.

Um sich als Herrenmenschen zu fühlen und zu benehmen, muss man übrigens nicht viel können. Man erhöht sich, indem man andere erniedrigt. Am besten die Schwächsten einer Gesellschaft, die eigentlich Hilfe bräuchten. Das geht am einfachsten, damit verprellt man auch keine Wähler und Wählerinnen. Mehr muss man eigentlich nicht können. Das reicht, wenn man die Macht hat, so was durchzusetzen und diese Macht kann man in einer Demokratie auch in Österreich bei Wahlen mittlerweile bekommen.

„Nur die allerdümmsten Kälber wählen ihren Schlächter selber.“ Das Zitat ist auch da noch nicht ganz richtig, wenn man dem Adjektiv Nachdruck verleiht und Bert Brecht weglässt. Aber warum wählen Menschen rechtsradikale Parteien, wenn man doch weiß, dass es danach schlechter wird?

An Jörg Haider haben angeblich viele den Unterhaltungswert geschätzt und mag sein, dass solche wie er lustiger waren als seriöse Politiker und Politikerinnen. Man darf dabei aber nicht vergessen, dass rechte Parteien vor allem eines sind: Sie sind sauteuer! Allein in Graz könnten in den letzten Jahren knapp zwei Millionen an Klub-Geldern veruntreut worden sein, und fragen Sie jemanden, der beim nächsten Hochwasser sein Haus verloren hat, was er lieber mit zwei Millionen machen würde: ein neues Haus bauen oder die Millionen in freiheitlichen Klubs versickern lassen.

Jörg Haider war, wenn man ihn wirklich jemals unterhaltsam gefunden hat, diesbezüglich vermutlich die teuerste Mitternachtseinlage der Zweiten Republik. Wie er mit Kärnten fertig war, war das Land bekanntlich pleite, und dass nur 9 Milliarden Schaden aus dem Hypo-Alpe-Adria-Desaster geblieben sind, ist dem Einsatz der restlichen Republik zu danken. Der Verlust hätte nämlich auch deutlich höher sein können.

Vielleicht wählen aber Menschen rechte Parteien auch deshalb, weil sie ihnen die Erfüllung ihrer Sehnsucht nach Beteiligung versprechen. „Ihr seid der Chef, ich euer Werkzeug“, lässt der FPÖ-Obmann nicht ganz deutsch plakatieren. Mein Kollege Thomas Maurer, der sich in den letzten Jahren ausführlich mit dem Aufstieg der Rechten beschäftigt hat, hat sich vor Jahren in einem Programm in einem Albtraum wiedergefunden und sich selber darin als FPÖ-Sympathisant fordern lassen: „Der Österreicher hat das Recht, irgendwann in seinem Leben irgendwo von irgendwas der Chef zu sein“. Vielleicht ist es also nicht Herrenmenschentum, sondern Großmannssucht, das viele Menschen antreibt, wenn sie Parteien wie die FPÖ wählen.

„Nur die allergrößten Kälber wählen ihren Metzger selber.“ So lautet die Redensart aus dem Jahr 1874, zwar korrekt, aber wenn man Wählerinnen und Wähler von rechtsradikalen und rechtspopulistischen Parteien nur als dumm bezeichnet, macht man es sich fast genauso einfach wie diese Wählerinnen und Wähler. Längst nicht alle sind dumm, manche sind auch gemein, rücksichtslos, gierig und brutal. Manche sind einfach Rassisten, die sich austoben wollen und Gewalt für ein sinnvolles Mittel in der politischen Auseinandersetzung halten. Und manche haben vielleicht auch schlicht Angst, sorgen sich um ihre Zukunft, fürchten, abgehängt zu werden, wollen, dass eine komplizierte Welt wieder einfach wird, und wählen deshalb bei einer sogenannten Protestwahl die Partei, von der sie glauben, dass die es denen da oben ordentlich einschenken wird. Das ist verständlich, denn es gibt ja tatsächlich etliche Missstände und Ungerechtigkeiten im Land. Aber es ist vor allem leider ein fataler Irrtum. Diese Menschen werden von einer rechtsradikalen Partei in einer Regierung keine Erlösung von ihren Sorgen bekommen, sondern im Gegenteil, ihre Sorgen werden größer, ihre Zukunft schlechter.

Der englische Komiker und Autor Stuart Lee hat es am Beispiel Brexit so formuliert. „To leave Europe as a protest vote is a bit like shitting your hotel bed as a protest against bad service and then realizing you have to sleep in a shitted bed. And even if there was already some shit in the bed, you don’t fix that by doing even more shit in the already shitted bed.“

Auf die Verhältnisse der österreichischen Nationalratswahl übertragen, hieße das: Aus Protest gegen die aktuellen Zustände im Land FPÖ zu wählen, ist wie wenn man in sein Hotelbett kotet, weil man mit dem Service unzufrieden ist und dann draufkommt, dass man jetzt in einem eingeschissenen Bett schlafen muss. Und selbst wenn davor schon etwas Kacke im Bett gewesen sein sollte, man macht es nicht besser, wenn man noch einen Haufen draufsetzt. Noch leben wir in einer Demokratie und jeder und jede kann natürlich wählen, was sie wollen und wie sie möchten. Auch so, dass eine schwarz-blaue Mehrheit möglich wird. Aber man weiß davor schon, was das bedeutet. Überraschungen wird es keine geben. Es wird dadurch schlechter werden, als es momentan ist. Denn wer von vernünftigen FPÖ-Politikerinnen und Politikern redet, der träumt von heißen Eislutschern. Und das Schokoladeneis ist leider eher keine Schokolade.

Folge uns:

Teile das: