Es gibt eine weit verbreitete Vorstellung, die ungefähr so lautet: Wenn die Klimakatastrophe ganze Landstriche unbewohnbar macht, dann packen die Menschen dort ihre Sachen und machen sich auf den Weg, möglichst in wohlhabende Gegenden wie Europa, Kanada, die USA oder Australien. Klimaschützer*innen bringen das als ein Argument vor, warum der Klimawandel möglichst eingedämmt werden muss. Für Nationalist*innen ist es ein Argument, die Grenzen dicht zu machen und militärisch aufzurüsten.

Es ist aber nicht so einfach. Ob eine klimabedingte Veränderung dazu führt, dass Menschen ihre Heimat verlassen, hängt vor allem davon ab, ob sie die Möglichkeit haben, sich an die Veränderung anzupassen: Können sie Dämme gegen Überflutungen bauen? Könne sie Nahrungspflanzen anbauen, die mehr Trockenheit vertragen? Können sie, wenn die Landwirtschaft nichts mehr einbringt, eine andere Arbeit machen, von der sie leben können? Und das hängt wieder von sozialen und politischen Verhältnissen ab: Haben die Menschen genug Mittel, um sich selbst zu helfen? Haben sie Ersparnisse? Haben sie eine Versicherung? Gibt es eine funktionierende solidarische Gemeinschaft? Gibt es eine funktionierende Regierung, hat diese Regierung die Mittel, um Hilfsmaßnahmen und Anpassungsmaßnahmen zu finanzieren, ist es eine demokratische Regierung, von der man solche Maßnahmen einfordern kann oder ist es eine korrupte Regierung? Und schließlich: Ist die Weltgemeinschaft bereit, Anpassungsmaßnahmen zu finanzieren? Aber es stellt sich auch die Frage: Wenn Menschen den Wunsch haben, zu migrieren – haben sie auch die Möglichkeit dazu?

Am Beispiel Syriens, das in den Jahren unmittelbar vor Beginn der Rebellion und des Bürgerkriegs eine jahrelange Dürre erlebte, soll die Komplexität der Zusammenhänge beleuchtet werden. Auf die Dürre in dem autoritär geführten Land mit einer relativ großen agrarischen Bevölkerung folgte in einer Art Kettenreaktion interne Migration, verschärfte soziale Konflikte, Rebellion, Bürgerkrieg, intensivierter Sektarianismus, Terrorismus, Staatsterrorismus, ausländische Intervention, noch mehr interne und externe Migration und Flucht, eine andauernde humanitäre Krise und die Quasi-Unabhängigkeit des Gebiets Rojava mit einem gesellschaftlichen Experiment beruhend auf Ökologie, Feminismus und Demokratie von unten.

Kurzer Ausflug in die Geschichte

Syrien liegt in der Landschaft Mesopotamien, also im berühmten Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris, im sogenannten Fruchtbaren Halbmond. Spätestens im 3. Jahrtausend sind dort Stadtstaaten entstanden, zeitweilig war das Gebiet unter dem Einfluss von Großreichen wie Akkad, Assyrien oder Ägypten, später Babylonien, Persien, dann nach der Eroberung durch Alexander den Großen gehörte es zum Reich der Seleukiden und schließlich zum Römischen Reich. Sehr früh hat sich das Christentum von Jerusalem aus in Syrien verbreitet und ist von dort nach Westen vorgedrungen. Allerdings hat die römische Staatsreligion dann andere Formen angenommen. Im 7. Jahrhundert ist Syrien von den muslimischen Arabern erobert worden, Damaskus war eine Zeit lang Sitz des Kalifen. Durch die Islamisierung hat sich auch die arabische Sprache verbreitet und das Aramäische und Griechische verdrängt. Unter Omar, dem zweiten Kalifen, eroberten die Araber auch die kurdischen Gebiete. Die Kurden nahmen den Islam an, behielten aber ihre mit dem Persischen verwandte Sprache bei. Nach dem Tod Mohammeds kam es zu Machtkämpfen zwischen den Nachfolgern, die sich als religiöse Spaltung zwischen Sunniten und Schiiten manifestierte. Unter den Schiiten sind später weitere Strömungen entstanden, von denen für Syrien die Alawiten und die Drusen bedeutend sind. Nachdem die europäischen Kreuzfahrer 1099 Jerusalem eroberten, bestanden für 200 Jahre vier christliche Kreuzfahrerstaaten. Der kurdisch-stämmige Sultan Saladin hat sich als Verteidiger des Islam gegen die Kreuzfahrer einen Namen gemacht. 1517 kam Syrien unter osmanische Herrschaft und blieb es mit kurzer Unterbrechung bis 1918.

Foto: Ron Van Oers, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Die politische Elite im 19. Jahrhundert waren Großgrundbesitzer, die in den Städten lebten. Sie waren sunnitische Muslime von türkisch-arabisch-kurdischer Abstammung und sprachen Türkisch und Arabisch. Diese großen Familien unterhielten in Stadt und Land Netzwerke von Klienten, die von ihrer Protektion abhängig waren. Als Gegenströmung zum türkischen Nationalismus entwickelte sich im osmanischen Reich der Panarabismus, der sich von Damaskus aus verbreitete.

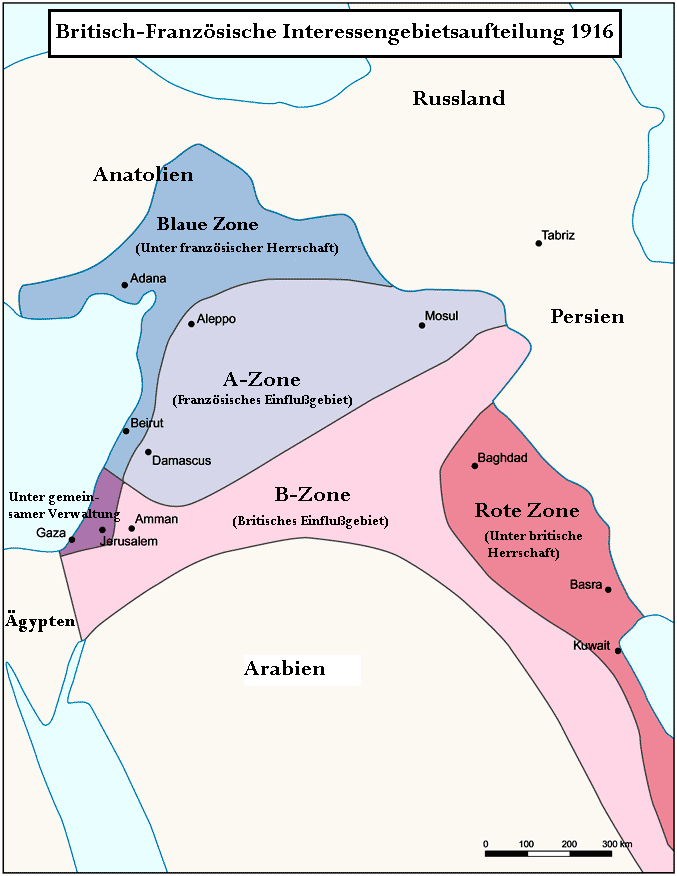

Schon 1916, während des ersten Weltkriegs schlossen Frankreich und Großbritannien ein Abkommen über die Aufteilung des Nahen Ostens in Interessensgebiete. Syrien wurde 1920 französisches Mandatsgebiet, Palästina, Transjordanien und Irak britisches. Bei den Verhandlungen von Sèvres, bei denen die Sieger das osmanische Reich unter sich aufteilen wollten, wurde den Kurden ein eigener Staat versprochen. Der von Kemal Atatürk angeführte türkische Unabhängigkeitskrieg endete aber mit dem Vertrag von Lausanne, bei dem die Türkei ihre heutigen Staatsgrenzen erhielt. Von einem kurdischen Staat war nicht mehr die Rede. Die Franzosen machten sich die religiöse und ethnische Vielfalt für eine Politik des Teilens und Herrschens zunutze: Im Süden ein autonomes Gebiet für die Drusen, im Westen an der Mittelmeerküste der Libanon mit christlicher Mehrheit, ein autonomes Gebiet für die Alawiten, jeweils eine Provinz um die rivalisierenden Städte Aleppo und Damaskus und im Nordosten die Jazira, von Kurden und Beduinen bewohnt.

In den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden die Unabhängigkeitsbestrebungen immer stärker, aber erst 1946 zog Frankreich seine Truppen ab und Syrien wurde unabhängig. 1952 wurde die Ba‘th-Partei gegründet, die pan-arabische und sozialistische Ziele verfolgte. 1958 vereinigten sich Syrien und Nassers Ägypten zur Vereinigten Arabischen Republik, 1961 macht ein Militärputsch in Damaskus der Vereinigung wieder ein Ende. 1963 folgte der nächste Putsch, der die Ba‘th-Partei an die Macht brachte (McHugo 2015).

Laut dem syrisch-schweizerischen Politikwissenschaftler Joseph Daher setzte die Machtergreifung der Baath-Partei in Syrien 1963 der Vorherrschaft der städtischen Bourgeoisie von Damaskus und Aleppo – die vorwiegend sunnitisch-arabisch war – ein Ende. Die Macht geriet in die Hände von Kräften aus den ländlichen und peripheren Gebieten und von dort ansässigen religiösen Minderheiten, vorwiegend Alawiten. Die wesentlichen Elemente der Politik des radikalen Baath-Flügels waren Agrarreform, Verstaatlichung und die Schaffung eines großen öffentlichen Sektors. Diese Politik begünstigte die am stärksten benachteiligten Schichten auf Kosten der Kaufmannsklassen, der Industriellen und der Großgrundbesitzer (Daher 2013: 112). Das Regime garantierte eine gewisse Grundversorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln, medizinischer Betreuung und schulischer Bildung (Fartacek 2917b: 40). Die Wirtschaftspolitik war eine staatskapitalistische, sowohl gegen das nationale Privatkapital als auch gegen das ausländische Kapital gerichtet (Daher 2013: 112).

Foto: James Gordon, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Mit der Machtübernahme durch Hafez al-Assad 1970 endete die radikale Sozialpolitik der 60er Jahre. Assad suchte die Versöhnung mit den bürgerlichen Klassen. Er errichtete ein autoritäres Regime, das sich auf die Armee und die Geheimdienste stützte. Die höheren Offiziere wurden aus alawitischen Stämmen rekrutiert, die eng mit der Assad-Familie verbunden waren. Das Regime zeichnete sich durch Vetternwirtschaft und Klientelismus aus. Private Investitionen in bisher öffentliche Wirtschaftssektoren wurden gefördert. Mit der Aufteilung des Landes in Departements, die nach ethnischen bzw. religiösen Identitäten organisiert waren, wurde subtil die gesellschaftliche Spaltung verstärkt. Damit knüpfte Assad an die Teile- und Herrsche-Politik der französischen Mandatszeit an (McHugo 2015: 75–79). Unabhängige zivilgesellschaftliche Organisationen, wie Gewerkschaften, Berufsorganisation von Ärzten, Ingenieuren, Anwälten usw. wurden 1980 aufgelöst und durch Strukturen ersetzt, die direkt der Kontrolle des Staats unterstanden. Jede unabhängige politische Aktivität wurde untersagt, nur die Baath-Partei durfte Versammlungen und Demonstrationen organisieren und Zeitungen herausgeben (Daher 2013: 113–115).

Mit dem Tod von Hafez al Assad und dem Antritt des Präsidentenamts durch seinen Sohn Bashar keimte in der Gesellschaft Hoffnung auf Veränderung. Ab Anfang 2001 machten Zivilgesellschaft und politische Organisationen mobil, um eine Demokratisierung des Staates zu fordern. Doch dieser „Damaszener Frühling“ wurde schnell unterdrückt. Von 2004 bis 2006 gab es eine Welle von Sit-Ins für Versammlungs- und Meinungsfreiheit. 2004 begann ein kurdischer Aufstand in Qamishli, der von den Sicherheitskräften massiv unterdrückt wurde (Daher 2013: 116).

Wirtschaftlich setzte Bashar Al-Assad auf neoliberale Deregulierung und Privatisierung. Durch die gleichzeitig praktizierte Vettern- und Günstlingswirtschaft konnten einzelne dem Regime nahestehende Personen ungeheure Reichtümer erwerben. Rami Makhlouf, ein Cousin des Präsidenten, beherrschte 2011 mithilfe eines Systems von Holdings 60 % der syrischen Wirtschaft (Vgl. auch Primavera 2018). Das Wirtschaftswachstum kam bei der breiten Bevölkerung nicht an. Der Unterschied zwischen Arm und Reich vergrößerte sich: der Gini-Koeffizient stieg zwischen 1997 und 2004 von 0,33 auf 0,37. Die Arbeitslosigkeit betrug 2011 je nach Quelle zwischen 15 und 25 %, bei Jugendlichen zwischen 34 und 39 %. Unter der Armutsgrenze lebten 2007 33 % der Bevölkerung, 30 % nur knapp darüber. Im Jahr 2008 bearbeiteten 28% der Landwirte 75% des bewässerten Bodens, 49% verfügten nur über 10% des nutzbaren Landes. Die Inflation, die 2008 offiziell 17% betrug, führte zur Verarmung der Mittelschichten, deren Einkommen entwertet wurde (Daher 2013: 117–119).

Eine nie dagewesene Dürre

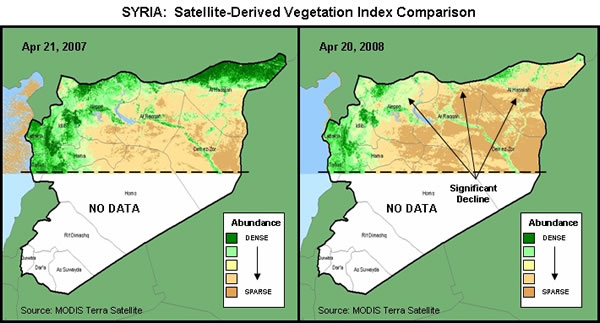

Ca. 60 Prozent der Landfläche Syriens ist Wüste oder Steppe und eignet sich nur für Schafzucht. Die Landwirtschaft ist zu 90 Prozent von Regen und zu 10 Prozent von Bewässerung abhängig. Angebaut wird hauptsächlich Weizen, Gerste und Baumwolle. Bis in die 70er Jahre war die Landwirtschaft der größte Wirtschaftszweig, und 2003 trug sie immer noch fast ein Viertel zum BIP bei. Dürrejahre sind in Syrien keine Seltenheit. Zwischen 1900 und 2005 gab es sechs Dürreperioden, die aber nie länger als zwei Jahre dauerten. Doch von 2006 bis 2011 herrschte die schlimmste Dürre, seit es für die Region Aufzeichnungen gibt, sowohl nach der Dauer als auch nach der durchschnittlichen Regenmenge. In der Region Aleppo zum Beispiel lag im Winter 2006/2007 die Regenmenge nur bei 15 Prozent von normalen Jahren und erreichte den früheren Level erst 2011 wieder (Akhmekhodjaeva 2015). Klimamodelle zeigen, dass die menschengemachte globale Erhitzung die Wahrscheinlichkeit einer solchen schweren und langandauernden Dürre in der Region verdoppelt bis verdreifacht hat. Die Regenmenge schwankt zwar in einem natürlichen Rhythmus, aber insgesamt zeigt sich in den letzten 100 Jahren ein Abwärtstrend, der mit der Zunahme an Treibhausgasen korreliert. Ebenso steigt auch die durchschnittliche Bodentemperatur. (Kelley et al. 2015).

Seit den 1970er Jahren herrscht in Syrien Wasserstress. Unter Hafez al-Assad wurden die Anbauflächen für Weizen und Gerste mithilfe von staatlichen Subventionen ausgedehnt, auch auf trockene Gebiete, die mit Wasser aus Brunnen bewässert werden mussten (Kelley et al.. 2015). Bashar al-Assad öffnete die bis dahin stark regulierte Landwirtschaft für private, oft regierungsnahe Unternehmer, die so viel nach Wasser bohren durften, wie sie wollten. Dadurch sank der Grundwasserspiegel kontinuierlich (Friedmann 2013). Syrien entnimmt jährlich 160% der erneuerbaren Wasserressourcen. Mit der Dürre von 2006/2007 brach die Landwirtschaft im Nordosten, dem „Brotkorb“ Syriens, zusammen. Kleine und mittlere Bauern hatten praktisch keinen Ernteertrag und kleinere Viehzüchter verloren fast ihre ganzen Herden. In diesem einen Jahr stiegen die Preise für Weizen, Reis und Viehfutter auf das Doppelte (Kelley et al. 2015).

In der Saison 2008-2009 fiel der Weizenertrag um 38 Prozent. 2012 wurde nur mehr halb so viel geerntet wie vor der Dürre (Akhmekhodjaeva 2015).

Ernährungsbedingte Erkrankungen von Kindern stiegen dramatisch an, Schulen hatten bald nur mehr ein Fünftel der Schüler*innen, weil die Familien die Region verließen. Bashar al-Assads Deregulierungs- und Liberalisierungspolitik brachte Einschnitte bei den Subventionen für Treibstoff und Nahrungsmittel, von denen viele Syrer*innen abhängig waren (Kelley et al. 2015).

2006 verkaufte die Regierung ihre Getreidereserven, weil die Preise auf dem Weltmarkt gerade hoch waren. Als die Dürre kam, gab es keine Reserven.

Geschätzte 1,5 Millionen Menschen flüchteten vor der Dürre, hauptsächlich in die Peripherien der Städte, die schon länger durch starkes Bevölkerungswachstum belastet waren (Kelley et al. 2015). Sie hofften in Damaskus, Daraa, Homs oder Aleppo Arbeit zu finden. Allein im Gebiet von Aleppo wurden 160 Dörfer fast vollständig aufgegeben (Akhmekhodjaeva 2015). Dazu kamen noch 1,2 bis 1,5 Millionen Flüchtlinge aus dem Irak, die hauptsächlich zwischen 2003 und 2007 gekommen waren. 2010 machten syrische Binnenflüchtlinge und irakische Flüchtlinge rund 20% der städtischen Bevölkerung aus. 2002 betrug die städtische Bevölkerung knapp unter 9 Millionen, 2010 fast 14 Millionen, ein 50-prozentiger Zuwachs in nur 8 Jahren. Die gesamte Bevölkerung Syriens betrug 2010 etwas über 21 Millionen. Die urbanen Peripherien waren gekennzeichnet durch illegale Siedlungen, schlechte Infrastruktur, Arbeitslosigkeit und eine hohe Kriminalitätsrate. Das Assad-Regime vernachlässigte diese Probleme (Kelley et al. 2015). Der Anteil der unter der Armutsgrenze Lebenden verdoppelte sich von 2007 bis 2011 (Akhmekhodjaeva 2015).

Warum waren die die Folgen der Dürre in Syrien schlimmer als in der benachbarten Türkei oder im Irak? Irak schöpft seine Wasserressourcen nur zu 80% aus und durch die Ölindustrie ist die Bevölkerung im Nordwestirak weniger von der Landwirtschaft abhängig. Die Türkei hat im Südosten viel mehr in die Bewässerung investiert und kann hauptsächlich mit Flusswasser bewässern. Sie entnimmt nur 20% der Wasserressourcen (Kelley et al. 2015).

Der Aufstand

Unter dem Eindruck des „Arabischen Frühlings“ begann 2011 auch in Syrien eine Massenbewegung. Als unmittelbare Auslöser gelten vor allem zwei Ereignisse: Die spontane Protestdemonstration im Souk von Damaskus im Februar, nachdem der Sohn eines Geschäftsinhabers von der Polizei zusammengeschlagen wurde (Syrianon 2011, Oudat 2011) und die Proteste im März in Daraa gegen die Misshandlung von Jugendlichen, die rebellische Graffiti gesprüht hatten, durch die Polizei (Ramirez Diaz 2011: 8).

Während das Regime bei den Ereignissen von Damaskus noch zu kalmieren versuchte (Oudat 2011), wurden die Demonstrant*nnen in Daraa von Sicherheitskräften beschossen. Die Begräbnisse der Opfer wurden zu erneuten Demonstrationen, wieder floss Blut, es kam zu Solidaritätsdemonstrationen in anderen Städten, die wiederum blutig niedergeschlagen wurden, bis sich der Aufruhr im ganzen Land verbreitete (Slocock 2017).

Wer waren nun die Akteur*innen des Aufstands? Laut Daher waren es zuallererst Aktivist*innen aus dem Damaszener Frühling. Menschen aus der Mittelschicht, oft junge Leute mit Hochschulabschluss aus allen ethnischen und religiösen Gruppen. Wie vorher ausgeführt, war die Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen besonders hoch und auch ein Hochschulabschluss garantierte keinen Arbeitsplatz. Als zweiten, aber wichtigsten Faktor, nennt Daher die Landarbeiter*innen, die ökonomisch marginalisierten städtischen Lohnabhängigen und kleinen Selbständigen: „Die Geografie der Revolten in Idlib und Daraa, wie auch in anderen ländlichen Gebieten […] aber auch die der Vororte von Damaskus und Aleppo, zeigt, in welchem Maß die Träger der Revolution Opfer des Neoliberalismus sind.“ (Daher 2013: 121–122).

Diese Einschätzung des marxistischen Sozialisten Daher teilen Kilcullen und Rosenblatt in der Zeitschrift der US-amerikanischen National Defense University: „Die Karte der von der Opposition gehaltenen Nachbarschaften in Aleppo ist fast genau die der sunnitischen Arbeiterklasse-Nachbarschaften, dicht bevölkerte, schlecht geplante, relativ neue städtische Wachstumsgebiete.“ (Kilcullen/Rosenblatt 2014: 37).

Foto: Freedom House via Flickr, CC BY

Die Demonstrationen richteten sich in erster Linie gegen Geheimdienstdiktatur und Korruption. Als das Regime nach den ersten Demonstrationen in Daraa Steuersenkungen verkündete und die Löhne der Staatsbediensteten erhöhte, demonstrierten Zehntausende unter dem Motto: „Wir wollen nicht euer Brot, wir wollen Würde!“ (McLeod 2011). „Das syrische Volk lässt sich nicht erniedrigen!“ war auch die Parole am 17. Februar in Damaskus ( Syrianon 2011, Ramirez Diaz 2011: 9). In einem Interview erklärt ein Teilnehmer an den ersten Demonstrationen, dass die ständige Überwachung durch die Sicherheitsdienste ihm seine Würde geraubt hätte. Neben Forderungen wie Medienfreiheit und Freiheit Parteien zu gründen seien die wichtigsten Probleme die Sicherheitsdienste und die Korruption, denn die Sicherheitsdienste untergrüben die Würde der Menschen und die Korruption beeinträchtige die Möglichkeiten der Menschen, ihre Familien zu ernähren (Ramirez Diaz 2011: 16).

Den Zusammenhang zwischen der Dürre und dem Aufstand gegen Korruption stellte ein 28jähriger College-Absolvent in einem Interview mit einem amerikanischen Fernsehreporter so dar: Als Teenager in Hasakah – einer der am schwersten betroffenen Regionen – hatte er erlebt, wie selbstbewusste Bauern, Herren ihres eigenen Stückchens Land, zu gedemütigten Taglöhnern wurden. Und was die Leute am meisten aufbrachte, war, dass man, wenn man einen Job in der Verwaltung wollte, erst einen Beamten bestechen oder jemanden vom Geheimdienst kennen musste. Die besten Jobs gab es bei den Ölfirmen. Doch von solchen Jobs konnten Dürre-Flüchtlinge, die meistens Sunniten waren, nur träumen. Diese Jobs bekamen Alawiten aus Tartus oder Latakia. „Das machte die Leute noch wütender. Die besten Jobs in unserer Provinz waren nicht für uns, sondern für Leute von auswärts.“ (Friedmann 2013a).

Der syrische Ökonom Samir Aita erklärte demselben Interviewer, dass es nicht die Dürre war, die den syrischen Bürgerkrieg verursachte, aber dass die Tatsache, dass die Regierung nicht angemessen auf die Dürre reagierte, eine große Rolle für den Aufstand gespielt hatte. Viele einfache Bauern und ihre Kinder wurden so politisiert (ebenda).

Faten, eine Bäuerin aus Mohasen erzählte, dass ihr Land zur Wüste geworden war, wie Salz. Sie hätten um Hilfe gebeten, aber nichts wäre geschehen. Nach zwei Jahren gaben sie auf. Besonders für junge Menschen war es schlimm. Junge Männer, die studieren oder heiraten wollten, konnten es sich nicht mehr leisten. Andererseits wurden junge Mädchen früh verheiratet, weil die Familie nicht mehr für sie sorgen konnte. Als die Nachricht von den Demonstrationen in Daraa bekannt wurde, waren sie und andere Dürreflüchtlinge gleich dabei: „Seit dem ersten ‚Allahu akbar‘ schlossen wir uns der Revolution an, augenblicklich.“ Ob es dabei um die Dürre ging, fragt der Interviewer. „Natürlich, die Dürre und die Arbeitslosigkeit haben die Leute zur Revolution gedrängt.“ (ebenda).

Ein Anführer einer Rebellengruppe erzählte dem Interviewer, dass seine Truppe zum großen Teil aus ruinierten Bauern bestand (Friedmann 2013b: 53:50).

Die Regierung stellte die Proteste von Anfang an als Machinationen von sunnitischen Dschihadisten dar (Hashemi/Postel 2017: 7). Das ging umso leichter, als das Baath-Regime nie etwas unternommen hatte, um das Misstrauen zwischen den ethnischen und religiösen Gruppen abzubauen. Das Baath-Regime hat sich immer als nationalistisch, sekulär und überkonfessionell dargestellt. Das bezeichnet der syrische Dichter und Schriftsteller Mohammad Dibo als einen bloßen Deckmantel für „Assads säkulären Sektarianismus“. Unter dem Baath-Regime war jeder Diskurs über Sektarianismus in den Medien und generell in der öffentlichen Sphäre verboten. Doch gleichzeitig wurden Positionen in der Regierung und im Militär informell nach konfessionellen Gesichtspunkten verteilt (Dibo 2018).

Von Anfang an kämpften die Rebell*innen gegen die Verleumdung des Regimes an, es handle sich um einen Versuch sunnitischer Machtergreifung. Angehörige aller Minderheiten versammelten sich an Freitagen in sunnitischen Moscheen, weil es dort am sichersten war (Fartacek 2017a: 306). Sie stimmten ein in den Ruf „Allahu akbar“, den sie verstanden als „Gott ist größer als alle Tyrannen“ (Fartacek 2017a: 305). Und beschwörend riefen sie bei den Demonstrationen „Wahid, Wahid, Wahid, al-Sh’ab al-Suri Wahid“ – „Eins, eins, eins, das syrische Volk ist eins“ (Pinto 2017: 128).

Als die Sicherheitskräfte auf Demonstrant*innen in Daraa schossen, tauchten bald auch auf der Seite der Protestierenden Waffen auf. Doch das waren nicht Waffen salafistischer Terroristen, wie das Regime behauptete. Daraa war eine Grenzstadt, wo nicht wenige Menschen von Schmuggel lebten und ein rudimentäres Arsenal von Waffen besaßen (Slocock 2017). Zum Zweiten waren, wie schon ausgeführt, ein Großteil der Bevölkerung durch Klanstrukturen verbunden, in denen jedes Mitglied der Gruppe für jedes andere Verantwortung trägt (Dukhan 2014: 7).

Als das Regime immer brutaler gegen die Rebellion vorging, begannen Soldaten, die nicht auf ihre eigenen Landsleute schießen wollten, aus der Armee zu desertieren (Lister 1016: 5). Im Sommer 2011 wurde von abtrünnigen Offizieren und Soldaten die Free Syrian Army gegründet um, wie es ein Gründungsmitglied formulierte, die friedlichen Protestierenden zu schützen und Widerstandsoperationen gegen die Sicherheitsdienste zu initiieren (Lister 2016: 3). Von Anfang an suchte die FSA nach ausländischen Hilfsquellen. Doch weil der Westen nur zögerlich reagierte, wurde das Vakuum durch Geld und Waffen aus Saudi Arabien, Quatar und der Türkei gefüllt (Lister 2016: 6).

Der Krieg gegen die Zivilbevölkerung

2015 berichtete eine unabhängige internationale Ermittlungskommission dem UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte über den: „Gebrauch von Fassbomben und wahllose Bombardierungen in Syrien“. Diese Fassbomben waren einfach Behälter, die mit Sprengstoffen und Altmetall gefüllt waren und durch das herausgeschleuderte Metall schwere Verletzungen hervorriefen und auch Gebäude zum Einsturz bringen konnten. In dem Bericht hieß es:

Unterschiedslose Bombardierung von Wohngebieten ist eine wesentliche Komponente der syrischen Regierungsstreitkräfte in dem andauernden Konflikt. Aufgrund ihres großen und diversen militärischen Arsenals haben sie flächendeckende Bombenkampagnen gegen ausgedehnte von Rebellen kontrollierte Wohngebiete gestartet. Ganze Nachbarschaften und Städte quer durchs Land wurden monatelangen brutalen und willkürlichen Beschießungen ausgesetzt, die zivile Opfer kosteten und Fluchtbewegungen auslösten.

Neben schwerer Artillerie und Raketen wurde auch die Luftwaffe eingesetzt, um Gebiete zu bombardieren und mit Luft-Boden-Raketen zu beschießen, was zur Zerstörung ganzer urbaner Ansiedlungen geführt hat, insbesondere in den Vororten von Homs, Aleppo und Damaskus. Trotz ihrer nachgewiesenen Fähigkeit, informationsgelenkte präzise Angriffe auf militärische Objekte durchzuführen, haben sie diese Gegenden fortgesetzt mit ungenauen, nicht gelenkten Geschossen angegriffen (Pinheiro 2015: 2).

Auch Anti-Regierungskräfte wendeten willkürliche Gewalt gegen zivile Wohngebiete an, insbesondere, aber nicht nur, die jihadistischen Gruppen IS und Jabhat al Nusra. Die terroristischen Gruppen setzten aber vor allem Selbstmordattentäter und Autobomben ein (Pinheiro 2015: 3).

Der Bericht hielt weiter fest, dass die Bombardierungen durch die Regierungsstreitkräfte darauf abzielten, die Zivilbevölkerung zu terrorisieren. Der Gebrauch von Fassbomben gegen Wohngebiete verletze internationales Menschenrecht und stelle in einigen Fällen das Kriegsverbrechen des Angriffs auf Zivilist*innen dar.

Die Rebellion wird gekapert

Kurz nach Beginn der Rebellion amnestierte das Regime ca. 260 politische Gefangene aus dem berüchtigten Sednayya Gefängnis, darunter eine Reihe bekannter Jihadisten, die sofort begannen, eigene Rebellengruppen zu bilden. So konnte das Regime umso besser die Rebellion als jihadistisch verleumden (Lister 2015: 53). Die Entlassenen nahmen Kontakt auf zu verstreuten jihadistischen Zellen und bauten schnell unterschiedliche bewaffnete Gruppen auf. Der IS im Irak entsandte ein Kommando, um eine Dependance in Syrien zu errichten. Finanzielle Unterstützung für die bewaffneten Gruppen kam aus dem Budget des IS und aus den Golfstaaten. Im Jänner 2012 verkündete die al-Nusra-Front zum ersten Mal öffentlich ihre Existenz (Lister 2015: 54–58). Bis 2013 soll sie bis zu einer Milliarde Euro von Al-Qaida-Sympathisanten aus Qatar erhalten haben (Ramsauer 2013).

Foto: 99snake via Wikimedia Commons, CC BY-SA

Wie aber konnten die Jihadisten so schnell Einfluss auf die Rebellion gewinnen und die Führung an sich reißen? Da das Regime sich als Verteidiger der Minderheiten gegen die sunnitische Mehrheit darstellte, und seine Truppen und die mit ihm verbündeten bewaffneten Banden sunnitische Viertel und sunnitische Einrichtungen angriffen, bestärkten sie sowohl die Minderheiten als auch die Sunniten, dass es um ihre Existenz als religiöse Gruppe ging. Auch Enttäuschung über das Ausbleiben der Hilfe aus dem Westen spielte mit, zum Beispiel hatten die Rebellen die Einrichtung einer Flugverbotszone gefordert, da das Regime die Rebellenviertel bombardierte (Littell 2015: 77, 159).

Viele Kämpfer verließen die Free Syrian Army, weil die jihadistischen Milizen besser organisiert und besser bewaffnet waren. Sie trauten den Jihadisten eher zu, das Regime zu besiegen. Auch schufen die Al Nusra Front und später der IS funktionierende kommunale Einrichtungen und staatliche Strukturen. – die freilich nur denen zugutekamen, die ihn unterstützten und für würdig befunden wurden. Viele junge Männer bekamen endlich die Chance zu heiraten, weil sie als IS-Kämpfer ein Gehalt bekamen (Speckhart/Yayla 2015: 110). Dass diese staatlichen Strukturen durch die Beraubung und Erpressung eines Großteils der unterworfenen Bevölkerung finanziert wurden (neben Unterstützung aus den Golfstaaten und Verkauf von Öl), musste man ja nicht zur Kenntnis nehmen (Deutsche Welle 2014, Solomon/Jones 2015).

Mit dem Hervortreten des IS in Syrien hatte die sektarianistische Spaltung der Rebellion einen Höhepunkt erreicht. Während die USA vorher vorsichtig und zögerlich ausgewählte bewaffnete Oppositionsgruppen unterstützten (Lister 2016), mussten sie nun wohl oder übel eine internationale Allianz anführen, um Assads Feinde bekämpfen (US Department of Defense 2014).

Rojava

Auf die Entwicklung in Rojava, die ganz anders verlaufen ist, als im übrigen Syrien, und die zu einem einzigartigen gesellschaftlichen Projekt geführt hat, kann in dieser kurzen Arbeit nicht eingegangen werden. Sie verdient eine eigene Untersuchung

Flucht

Von 2011 bis 2018 waren laut UNHCR 5,6 Millionen Menschen aus Syrien geflüchtet, davon hielten sich 3,6 Millionen in der Türkei auf und mehr als eine Million im Libanon. 6,6 Millionen waren Binnengeflüchtete in Syrien (UNHCR 2018). Eine Million Syrer*innen suchten zwischen April 2011 und Juni 2016 um Asyl in Europa an (UNIS 2017). Die Flucht von Syrien nach Deutschland mit Hilfe von Schleppern konnte 2015 rund 6.000 Euro kosten (Hermann 2015).

Foto: Bwag via Wikimedia Commons, CC BY

Zusammenfassung

Fassen wir zusammen, welche Faktoren zu Bürgerkrieg und Flucht führten: ein korruptes diktatorisches Regime, neoliberale Deregulierung, zunehmende Ungleichheit und Verarmung, ethnisch-religiöse Teile-und-herrsche-Politik, Raubbau an Wasserressourcen. Dazu kam eine noch nie dagewesene Dürre, eine Wetterkatastrophe, die durch die globale Erhitzung begünstigt war. Alle diese Faktoren zusammen führten zu einer massiven internen Migration, die alle sozialen Probleme weiter verschärfte. Die Rebellion ging nicht unmittelbar von den Dürreflüchtlingen aus, aber sie wurde getragen von all denen, deren Lage sich durch die interne Migration verschlechtert hatte. Die Taktik des Regimes, die Einmischung aus den Golfstaaten und das Ausbleiben von Hilfe für die demokratischen Kräfte führten dazu, dass politische Entrepreneure unter der Fahne der Religion die Rebellion kaperten und zeitweise ein faschistisches sogenanntes Kalifat errichten konnten, was letztlich eine internationale Allianz unter Führung der USA zum Eingreifen zwang. Dass die aus Syrien geflüchteten Menschen nicht identisch mit den Dürreflüchtlingen sind, geht schon allein aus den Zahlen hervor. Es sind drei- bis viermal so viele, die vor dem Krieg ins Ausland geflohen sind. Insgesamt ist oder war die Hälfte der Bevölkerung auf der Flucht. Die Kosten der Schleppung nach Europa lassen uns vermuten, dass ein großer Teil der durch die Dürre Verarmten sich diese Flucht gar nicht leisten konnte.

Wir sehen: es müssen eine Reihe von Faktoren zusammenkommen, damit aus klimatischen Veränderungen eine soziale Katastrophe wird. Eine Entwicklung zu mehr Demokratie und Gerechtigkeit ist allerdings in der Region – abgesehen von dem sehr fragilen Projekt Rojava – nicht absehbar, und Klimamodelle lassen befürchten, dass bis zum Ende des Jahrhunderts der Fruchtbare Halbmond verschwunden sein wird.

Gesichtet: Sarah Moussa

Einige Bilder zu diesem Artikel mussten wegen unklarer Quellen gelöscht werden

Literatur

Akhmekhodjaeva, Nodira (2015): Drought in Syria. In: The Aleppo Proect. Online verfügbar unter https://www.thealeppoproject.com/wp-content/uploads/2015/10/Drought-in-Syria-HD.pdf, zuletzt geprüft am 21.07.2020.

Auer, Martin (2019): Syrien, Klasse oder Konfession? Zur sektarianistischen Umfonktionierung eines sozialen Aufstands.. Preprint. Online verfügbar unter https://www.researchgate.net/publication/331929367_Syrien_Klasse_oder_Konfession_-_Zur_sektarianistischen_Umfunktionierung_eines_sozialen_Aufstands. Zuletzt geprüft am 14.8.2020.

Daher, Joseph (2013): Zum Verständnis der revolutionären Dynamik des Volksaufstands. In: Emanzipation 3 (2): 110–132.

Deutsche Welle (2014): Who finances ISIS? Online verfügbar unter https://www.dw.com/en/who-finances-isis/a-17720149, zuletzt aktualisiert am 19.06.2014, abgerufen am 20.02.2019.

Dibo, Mohammed (2018): Assad’s secular sectarianism. Syria Untold. Online verfügbar unter http://syriauntold.com/assads-secular-sectarianism/, zuletzt aktualisiert am 28.11.2018, abgerufen am 05.01.2019.

Dukhan, Haian (2014): Tribes and Tribalism in the Syrian Uprising. In: Syria Studies 6 (2): 1–28.

Fartacek, Gebhard (2017b): Religion, Ethnizität und Minderheitenpolitik in der Arabischen Republik Syrien. In: Binder, Susanne/Fartacek, Gebhard (Hg.): Facetten von Flucht aus dem Nahen und Mittleren Osten. Wien: 14–53.

Friedman, Thomas (2013a): Without Water, Revolution. In: The New York Times, 18.05.2013. Online verfügbar unter https://www.nytimes.com/2013/05/19/opinion/sunday/friedman-without-water-revolution.html, zuletzt geprüft am 28.07.2020.

Friedmann, Thomas (2013b): Friedman, Thomas (2014): Dry Season (Years of Living Dangerously, 1). Showtime, 13.04.2014. Online verfügbar unter https://www.youtube.com/watch?v=i31v1z–3Z8, zuletzt geprüft am 28.07.2020.

Hashemi, Nader; Postel, Danny (2017): Sectarianization. Mapping the New Politics of the Middle East. In: The Review of Faith & International Affairs 15 (3): 1–13.

Hermann, Rainer (2015): In den Händen der Schlepper. Von Syrien nach Deutschland. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.09.2015. Online verfügbar unter https://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/ein-fluechtling-erzaehlt-in-den-haenden-der-schlepper-13821768.html, zuletzt geprüft am 28.07.2020.

Kelley, Colin P.; Mohtadi, Shahrzad; Cane, Mark A.; Seager, Richard; Kushnir, Yochanan (2015): Climate change in the Fertile Crescent and implications of the recent Syrian drought. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (11).

Kilcullen, David/Rosenblatt. Nate (2014): The Rise of Syria’s Urban Poor: Why the War for Syria’s Future Will Be Fought Over the Country’s New Urban Villages. In: Prism 4 (Syria Supplement).

McHugo, John (2015): Syria. A History of the Last Hundred Years. New York.

Lister, Charles R. (2015): The Syrian Jihad: Al-Qaeda, the Islamic State and the Evolution of an Insurgency. New York.

Lister, Charles R. (2016): The Free Syrian Army: A decentralized insurgent brand. Wahington D.C.

McLeod, Hugh (2011): Syria: How it all began. Public Radio International. Online verfügbar unter https://www.pri.org/stories/2011-04-23/syria-how-it-all-began, zuletzt aktualisiert am 25.04.2011, abgerufen am 26.02.2019.

Oudat, Bassel (2011): Serious Syrians. In: Al-Ahram Weekly, 09.03.2011. Online verfügbar unter http://weekly.ahram.org.eg/Archive/2011/1037/re108.htm, zuletzt aktualisiert am 09.03.2011, abgerufen am 27.02.2019.

Pinheiro, Paolo Sérgio (2015): Statement by Mr. Paulo Sérgio Pinheiro Chair of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic Presented at a side event hosted by the Permanent Mission of Austria and Article 36 Geneva, 12 March 2015. Online verfügbar unter https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/CoISyriaIndiscriminateBombardment12032015.pdf

Pinto, Paulo Gabriel Hilu (2017): The Shattered Nation. The Sectarianization of the Syrian Conflict. In: Hashemi, Nader/Postel, Danny (Hg.): Sectarianization: mapping the new politics of the Middle East. London: 123–142.

Primavera, Mauro (2018): Rami Makhlouf and the Syrian war economy. In: Middle East Economy 8 (4): 1–7.

Ramirez Diaz, Naomi (2011): The Syrian revolution through the eyes of the demonstrators. Toledo International Centre for Peace. Online verfügbar unter https://www.academia.edu/2066802/The_Syrian_Revolution_Through_the_Eyes_of_the_Demonstrators, abgerufen am 26.02.2019.

Ramsauer, Peter (2013): Die Stunde der Islamisten von Aleppo. Zeit Online. Online verfügbar unter https://www.zeit.de/politik/ausland/2013-06/syrien-vakuum-al-nusra-front/komplettansicht, zuletzt aktualisiert am 05.06.2013, abgerufen am 04.03.2019.

Selby, Jan (2019): Climate change and the Syrian civil war, Part II: The Jazira’s agrarian crisis. In: Geoforum 101, S. 260–274.

Slocock, Brian (2017): Tim Anderson’s Dirty War on Syria. Pulse. Online verfügbar unter https://pulsemedia.org/2017/04/05/tim-andersons-dirty-war-on-syria/, abgerufen am 16.11.2018.

Solomon, Erika/Jones, Sam (2015): Isis Inc: Loot and taxes keep jihadi economy churning. In: Financial Times, 14.12.2015. Online verfügbar unter https://www.ft.com/content/aee89a00-9ff1-11e5-beba-5e33e2b79e46?segid=0100320#axzz3uO4NGgR0, abgerufen am 31.12.2018.

Speckhard, Anne/Yayla, Ahmet S. (2015): Eyewitness Accounts from Recent Defectors from Islamic State: Why They Joined, What They Saw, Why They Quit. In: Perspectives on Terrorism 9 (6): 95-118.

Syrianon (2011): Damascus Protest 17 February 2011. Online verfügbar unter https://www.youtube.com/watch?v=i41MjEGqprI, zuletzt aktualisiert am 02.04.2011, abgerufen am 27.02.2019.

UNHCR (2018): Syria Emergency. Online verfügbar unter https://www.unhcr.org/syria-emergency.html, zuletzt geprüft am 28.07.2020.

UNIS (2017) United Nations Information Service (2017): Flüchtlinge und Migration. Online verfügbar unter http://www.unis.unvienna.org/unis/de/topics/refugees-migration.html, zuletzt geprüft am 28.07.2020.

US Department of Defense (2014): Hagel Says Anti-ISIL Coalition Continues to Grow. Online verfügbar unter https://dod.defense.gov/News/Article/Article/603271/, zuletzt aktualisiert am 18.09.2014, abgerufen am 04.03.2019.

Folge uns:

Teile das: