Um den Planeten für die Menschheit bewohnbar zu erhalten, braucht es die Wissenschaft. Und alle können sich daran beteiligen: Bürger:innen erforschen das Universum, überwachen Biodiversität, dokumentieren Klimaschäden, gestalten die Stadt…

Es war im Dezember des Jahres 1900, als der amerikanische Ornithologe (Vogelkundler) Frank Chapman eine Initiative gründete, die weitreichend die Wissenschaften verändern sollte. Bis ins 19. Jahrhundert war es in Nordamerika Tradition, sich am Weihnachtstag auf Side Hunts zu begeben, bei denen die bewaffneten Teilnehmer durch die Landschaft marschierten und jeden noch so kleinen Vogel, den sie sahen, erschossen und am Ende ihre Beute miteinander verglichen. Chapman schlug vor, die Vögel, die beobachtet wurden, zu zählen, anstatt sie zu erschießen. Dem Aufruf folgten zu Beginn 27 Beobachter an 25 Plätzen in den USA und Kanada, die insgesamt 18.500 Vögel von 90 verschiedenen Arten dokumentierten. Im Winter 2012/13 nahmen insgesamt mehr als 70.000 Bürger:innen an über 23.00 Orten teil. Diese von der National Audubon Society durchgeführte jährliche Vogelzählung gilt als eines der ältesten Citizen Science Projekt weltweit.

Foto: Will Parson/Chesapeake Bay Program via Flickr, CC BY-NC

Citizen Science – auch bekannt als community science, crowd(-sourced) science, civic science oder volunteer monitoring – bezeichnet allgemein jegliche wissenschaftliche Arbeit, die von der Öffentlichkeit durchgeführt wird. Die wissenschaftliche Arbeit besteht meistens aus dem Sammeln von Daten und Wissen oder dem Hinzufügen von Wissen zu bestehenden Daten.

Der Christmas Bird Count, Wikipedia oder OpenStreetMap sind populäre Beispiele für das Sammeln und Zusammenstellen von Daten. OpenStreetMap ist eine Plattform, auf der Nutzer:innen Kartierungen rund um die Welt vornehmen können. Die Informationen stammen entweder aus dem direkten Umfeld oder basieren auf Satellitenbildern. Die andere häufige Verwendung von Citizen Science ist das Labeln von Datensätzen. Ein prominentes Beispiel für das Labeln von Daten ist das vom Astrophysiker Kevin Schawinski mitbegründete Projekt Galaxy Zoo. Auf der Website werden Teilnehmenden Bilder von Sternen und Galaxien gezeigt, die entsprechend der Form und Helligkeit kategorisiert werden müssen.

ESA/Hubble & NASA CC BY 4.0

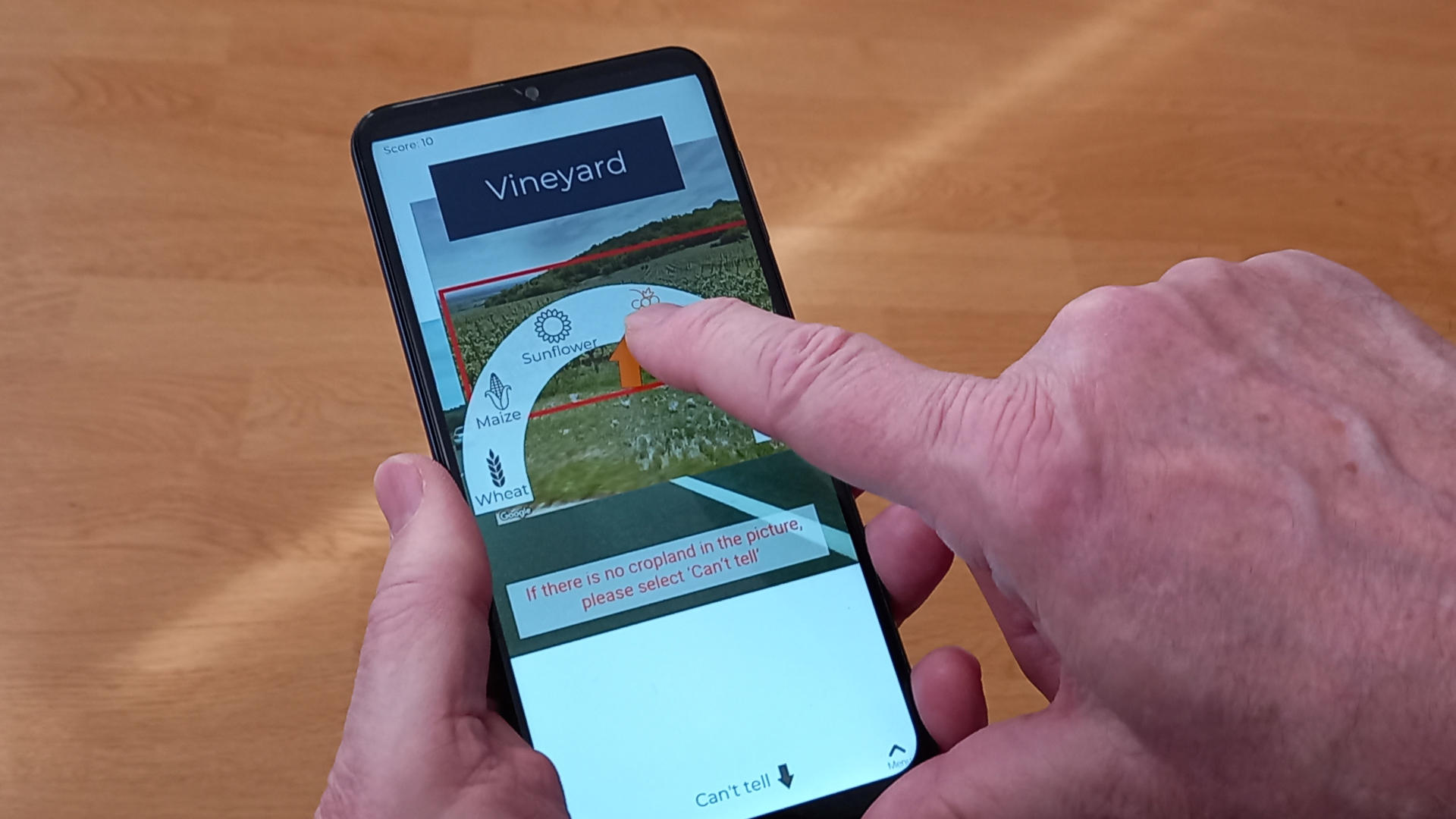

Durch die weite Verbreitung des Internet und insbesondere des Web 2.0 haben die Möglichkeiten, Bürger:innen an wissenschaftlichen Projekten teilhaben zu lassen enorm zugenommen. Auf https://eu-citizen.science/ wie auch https://www.citizen-science.at finden sich zahlreiche Projekte aus unterschiedlichen Disziplinen. Mit dem Teebeutel-Experiment kann man mithelfen zu erforschen, wie schnell sich organische Stoffe in verschiedenen Böden zersetzen und dabei CO2 freisetzen. Beim Projekt Citree beobachten und messen Bürger:innen das Wachstum städtischer Bäume. Das Vorkommen verschiedener Insekten wie Schmetterlingen und wilder Biene oder auch Pflanzen wie der Schlüsselblume kann mittels App dokumentiert werden, auch die Biodiversität in der Stadt, auf Almen oder auf Friedhöfen. Im Projekt Picture Pile werden Bilder verschiedenen Landschaftstypen zugeordnet. Damit werden globale Landschaftsdatensätze verbessert, die in einer Vielzahl von Umweltanwendungen und soziologischen Studien verwendet werden, zum Beispiel für die Erforschung von Klimawandelschäden, Entwaldung, oder Artenvielfalt. Doch es gibt auch Projekte, die sich der Entwicklung der Demokratie widmen, wie zum Beispiel DeVOTE, in dem erforscht wird, welche Bedeutung Wahlen für die Bürger:innen haben.

Auch in der Stadtplanung können Citizen Science Methoden eingesetzt werden. Citizen Design Science ist beispielsweise eine Strategie, um die für Bürger:innen bestmögliche Konfiguration zur Gestaltung des öffentlichen Raums oder eines neuen Wohnviertels zu ermitteln. Das Projekt Werkstatt Neu Leopoldau bezieht Bürger:innen im Rahmen eines Co-Designprozess in die Planung eines Wohngebiets im 21. Wiener Gemeindebezirk ein.

Das Projekt Block by Block verwendet das Computerspiel Minecraft um Bürger:innen zu ermöglichen, heruntergekommene Stadtteile gemeinsam neu zu gestalten. In Pristina, der Hauptstadt des Kosovo, blieb nach der Auflassung eines Obt- und Gemüsemarkts eine große betonbedeckte Fläche zurück, die kaum jemand nutzte. Im September 2015 nahmen mehr als 70 Bürger:innen an einem Workshop teil. Nach einleitenden Diskussionen über Stadtplanung und die Bedeutung des öffentlichen Raums teilten sie sich in kleine Teams, die mittels Minecraft ihre Lösungsvorschläge modellierten und dann zu einem gemeinsamen Vorschlag kombinierten. Das Ergebnis wurde Stadtplaner:innen und dem Bürgermeister präsentiert. In der Umsetzung entstanden eine Reihe von Einrichtungen für die Bedürfnisse verschiedener Gruppe wie Gärten, bequeme Rastplätze, ein Spielplatz und der erste Skatingpark des Kosovo.

Mit Klick auf das Bild wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und es werden deren Datenschutzbestimmungen wirksam!

Eine wichtige Frage bei Citizen Science Projekten ist die Motivation. Erfolgreiche Projekte knüpfen bei den Hobbys der Teilnehmer:innen an (wie z.B. Hobby-Ornithologen oder Katzenliebhaber) oder wecken die Neugier (wie. z.B. beim Galaxy-Zoo). Eine generelle Motivation für Bürger:innen bei Citizen Science Projekten mitzumachen ist auch das Gefühl, an der Generierung von neuem Wissen teilhaben zu lassen.

Allgemein gesagt, eignet sich Citizen Science in der Wissenschaft als Methode dort, wo viele Aufgaben anfallen, die zwar einfach für den Menschen, aber derzeit noch zu schwer für Computer sind. Die Aufgaben sind zu zeitaufwändig, um sie von einem Team aus Wissenschaftler:innen alleine durchführen zu können.

Eine Herausforderung von Citizen Science Projekten ist, dass die zu erfüllende Aufgabe einfach und klar beschrieben wird. Dadurch, dass die Projekte meist ohne direkte Beobachtung von Wissenschaftler:innen stattfinden, besteht die Gefahr, dass sich systematische Fehler in die Daten einschleichen. Die Befürchtungen stellen sich in Projekten jedoch oft nicht als zutreffend heraus. In den meisten Projekten ist der produzierte Datensatz von solider, hoher Qualität. Die Genauigkeit der Daten kann allerdings von Bürger:in zu Bürger:in verschieden sein.

Daten sind Macht. Und in der Wissenschaft sind sie unverzichtbar, um Hypothesen zu überprüfen. Deswegen ist zu erwarten, dass die Vielfalt an Citizen Science Projekten weiter zunehmen wird.

Quelle: Mueller, J., Lu, H., Chirkin, A., Klein, B., & Schmitt, G. (2018). Citizen Design Science: A strategy for crowd-creative urban design. Cities, 72, 181-188. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275117304365

Gesichtet: Martin Auer

Titelfoto: Nuria Lechner CC BY-SA

Teile das: