Lesedauer 8 Minuten.

Als Reaktion auf den Rückschritt in der Umweltgesetzgebung in der EU haben 11 wissenschaftliche Vereinigungen und Netzwerke am 29.05.2024 einen Offenen Brief veröffentlicht, in dem sie ihre ernste Besorgnis über diese Entscheidungen ausdrücken und zu verantwortungsvollem Handeln aufrufen.

Aktualisierung: Am 5. 6. haben insgesamt 20 Vereinigungen den Offenen Brief unterzeichnet. Der untenstehende Link führt zur aktuellsten Version.

Der Brief kann hier eingesehen werden

Übersetzung der Zusammenfassung (aus dem Englischen)

(Zur Übersetzung des Briefes geht es hier)

In diesem Offenen Brief bringen Wissenschaftsverbände und -netzwerke aus ganz Europa ihre tiefe Besorgnis über eine Reihe von Entscheidungen europäischer Entscheidungsträger zum Ausdruck, die die Umweltagenda der EU und ihre internationalen Verpflichtungen untergraben. Wir stellen fest, dass diese Angriffe auf den Green Deal die Natur gefährden und die Zukunft der EU-Bürger:innen aufs Spiel setzen.

Während die politischen Entscheidungsträger der EU behaupten, dass die Maßnahmen als Reaktion auf die Proteste der Landwirte getroffen wurden, betonen Wissenschaftler:innen, dass die Entscheidungen schlecht begründet sind, die Probleme, die sie lösen sollen, nicht angehen und gleichzeitig stichhaltige wissenschaftliche Beweise gegen sie ignorieren. Wir weisen insbesondere hin auf die Ablehnung der Verordnung zur nachhaltigen Nutzung (SUR), die Schwächung grundlegender Umweltstandards in der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), den Aufschub der Genehmigung des Gesetzes zur Wiederherstellung der Natur (NRL), den Vorschlag der Kommission für Ausnahmen in der Nitratrichtlinie und die Entscheidung der Kommission, den Rahmen für nachhaltige Lebensmittelsysteme (FSFS) auf Eis zu legen.

Die Wissenschaftsgemeinschaft hält diese Entscheidungen für schlecht begründet und gefährlich. Sie führen zu einem Rückbau von Umweltstandards und -vorschriften, von denen einige das Ergebnis jahrzehntelanger Bemühungen sind und von Wissenschaft und Gesellschaft stark unterstützt werden.

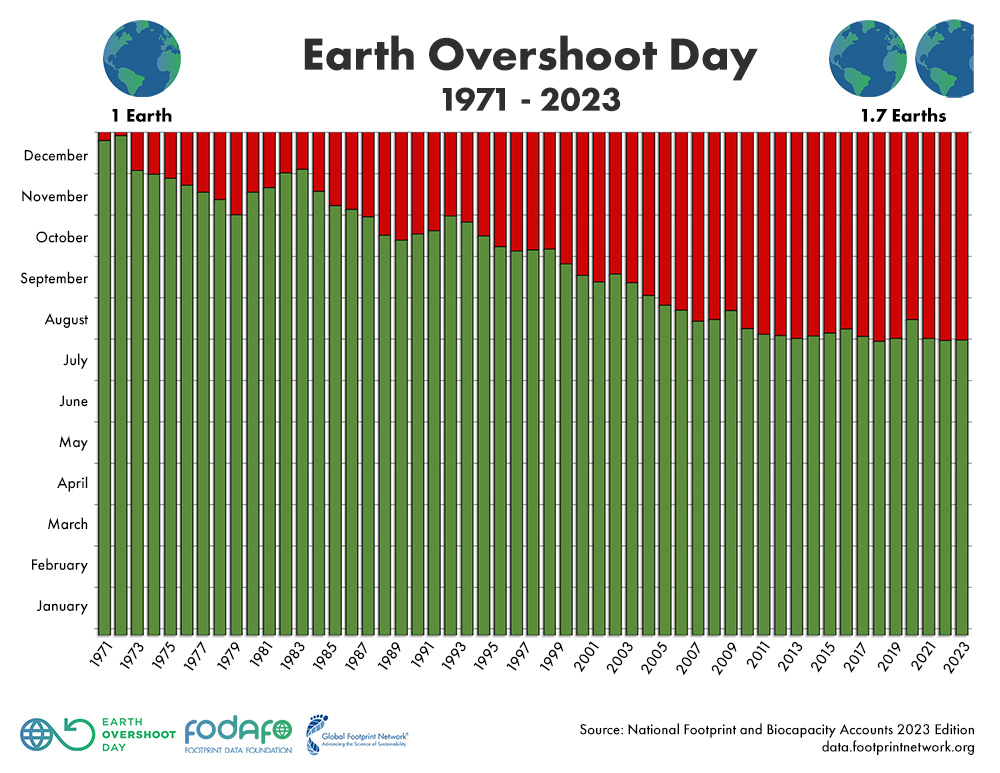

In einer Zeit zahlreicher Krisen, die meist auf die Überschreitung der planetaren Belastungsgrenzen zurückzuführen sind, halten wir es für inakzeptabel, dass sich europäische Gouverneure dafür entscheiden, die Bedingungen, die diese Krisen verursachen, zu verschlimmern. Als Wissenschaftler:innen lehnen wir politische Entscheidungen, die diese vermeidbaren Krisen beschleunigen, entschieden ab.

Wir fordern die politischen Entscheidungsträger:innen auf, eine klare und ehrgeizige Agenda für den Umweltschutz und den Green Deal für die Zeit nach den Wahlen festzulegen, sich mit Wissenschaftler:innen zu beraten, um nicht auf der Grundlage von Fehlinformationen zu handeln, Änderungen innerhalb der GAP zurückzunehmen, die NRL dringend zu genehmigen und eine weitere Verwässerung der Umweltvorschriften und -politiken zu vermeiden.

Wir fordern außerdem Bürger:innen, zivilgesellschaftliche Organisationen und politische Parteien auf, eine verantwortungsvolle Politikgestaltung zu unterstützen, die eine sichere(re) Zukunft sichert.

Übersetzung des gesamten Briefs (aus dem Englischen)

Ausdruck der Besorgnis von Wissenschaftler:innen: Rückschritt in der EU-Umweltgesetzgebung und -politik gefährdet die Zukunft der EU-Bürger

Liebe Entscheidungsträger:innen,

Als Wissenschaftler:innen beobachten wir mit großer Sorge die überstürzte Deregulierung der Umweltstandards und -vorschriften in der EU und den ungerechtfertigten Widerstand gegen den Green Deal. Innerhalb von nur wenigen Monaten wurden Entscheidungen getroffen, die einem systematischen, rückschrittlichen Angriff auf den Green Deal gleichkommen. Diese Maßnahmen untergraben nicht nur die eigene Agenda der EU und ihre internationalen Verpflichtungen und ihre Rolle als globale Vorreiterin, sondern machen sogar vergangene Erfolge zunichte. Wir listen einige der wichtigsten Entscheidungen und Maßnahmen auf, für die wir eine schwache Begründung feststellen, gegen die wir aber substanzielle wissenschaftliche Beweise sehen.

1) Verordnung zur nachhaltigen Nutzung (Sustainable Use Regulation, SUR)

Der ursprüngliche SUR-Vorschlag der Kommission entsprach den eindeutigen Erkenntnissen über die breite und wachsende Verbreitung von Agrochemikalien in unseren Lebensmitteln und unserem Wasser und die damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Trotz wiederholter Abschwächung wurde die SUR vom Europäischen Parlament abgelehnt und dann von der Kommission zurückgezogen. Dabei ignorierten sie einen auf Fakten basierenden offenen Brief, der von 6.000 Wissenschaftler:innen unterzeichnet wurde, sowie einen Appell von über einer Million Bürger:innen zugunsten der SUR.

2) Gemeinsame Agrarpolitik (GAP)

Sowohl das Parlament als auch der Rat stimmten hastig für einen Vorschlag der Kommission, die Umweltwirksamkeit von fünf von neun grundlegenden Umweltstandards zu schwächen – darunter die Beseitigung von Brachen auf Ackerland und die Verbesserung der Möglichkeiten, Grünland in Ackerland umzuwandeln. Obwohl es keine Beweise dafür gibt, dass diese Entscheidungen die Kernprobleme der Landwirte lösen würden, könnten sie die Risiken für die Landwirtschaft – und die Ernährungssicherheit – erhöhen, indem sie Bodenerosion, Bodendegradation und den Verlust der Artenvielfalt beschleunigen, die potenziellen Auswirkungen extremer Wetterereignisse verschlimmern und wichtige Ökosystemleistungen, die für die Landwirtschaft von entscheidender Bedeutung sind, wie Schädlingsbekämpfung, Bestäubung und Wasserrückhaltung, weiter beeinträchtigen.

3) Verordnung zur Wiederherstellung der Natur (NRL)

Die Kosteneffizienz der Naturwiederherstellung ist bekannt. Die Tatsache, dass 80 % der Lebensraumtypen in der EU in schlechtem Zustand sind und die rasche Verschlechterung des Zustandes der Umwelt insgesamt zeigen die Dringlichkeit des NRL zur Wiederherstellung von Ökosystemen. Dessen positive Beiträge für die Gesellschaft, darunter die menschliche Gesundheit, die Ernährungssicherheit, die Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Wetterereignissen und die Kohlenstoffbindung, wurden wiederholt von Wissenschaftler:innen, der Zivilgesellschaft und Unternehmen hervorgehoben und gefordert. Nach intensiven Trilogverhandlungen zwischen dem Parlament, dem Rat und der Kommission wurde das NRL schließlich vom Parlament angenommen. Es wird nun von einigen Ländern verhindert, die verfahrensmäßige Minderheitenschutzbestimmungen anwenden, im Widerspruch zu einem etablierten wissenschaftlichen Konsens und einem Appell von über 1 Million Bürger:innen zugunsten des NRL.

4) Kommissionsentwurf für Ausnahmen in der Nitratrichtlinie

Die aktuellen Pläne der EU-Kommission zur Lockerung der Verpflichtungen im Rahmen der Nitratrichtlinie könnten zu einer erhöhten Nitratanwendung in der Landwirtschaft führen. Zu den Folgen gehören die Verschlechterung der Wasserqualität in Oberflächen- und Grundwasser sowie Auswirkungen auf nachgelagerte Gebiete, z. B. auf Nord- und Ostsee, deren Zustand bereits mehr als kritisch ist. Da die Stickstoffüberschüsse in mehreren Regionen Europas außergewöhnlich hoch sind, könnte diese Lockerung die Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft (erneut) erhöhen, die Umweltverschmutzung verstärken und im Widerspruch zur Verpflichtung der EU stehen, Klimaneutralität anzustreben.

5) Rahmenwerk für nachhaltige Lebensmittelsysteme (FSFS):

Der Vorschlag der Kommission für ein FSFS, dessen Veröffentlichung für Herbst 2023 geplant war, könnte viele Bedenken sowohl der Landwirt:innen als auch der Verbraucher:innen ausräumen. Die Tatsache, dass er trotz Veröffentlichungsreife vom Schreibtisch der Kommission verschwand, rechtfertigt eine gesellschaftliche Debatte.

Dies sind nur wichtige Beispiele unter anderen – darunter die erneute Zulassung der Verwendung von Glyphosat für weitere 10 Jahre, die Herabstufung des „Bodengesundheitsgesetzes“ zu einer bloßen „Bodenüberwachung“, anhaltende Diskussionen über die Herabstufung des Schutzstatus großer Fleischfresser, Forderungen nach einer Abschwächung oder sogar Aufhebung der Entwaldungsverordnung und die Einstellung der Diskussionen über den strengen Schutz von Urwäldern. Diese Entscheidungen und Prozesse spiegeln einen allgemeinen Geist der Rücknahme von Umweltstandards und -vorschriften wider, von denen einige das Ergebnis jahrzehntelanger Bemühungen sind, die von Wissenschaft und Gesellschaft stark unterstützt wurden.

Bei zu vielen Entscheidungsträger:innen der EU scheint eine umweltfeindliche Stimmung vorzuherrschen. Dies ist aus mehreren Gründen besorgniserregend: Erstens, weil viele Begründungen für diese Entscheidungen auf Fehlinformationen beruhen. Zweitens, weil diese Entscheidungen stark von den besonderen Interessen bestimmter Untergruppen und Wirtschaftsunternehmen innerhalb eines engen Spektrums der Gesellschaft beeinflusst zu sein scheinen – die sich teilweise in gewalttätigen und/oder undemokratischen Ansätzen äußern. Drittens, weil diese Entscheidungen im Widerspruch zu ihren eigenen erklärten Zielen stehen, indem sie gegen die Prinzipien der Nachhaltigkeit vertoßen. Nach bestem Wissen der Wissenschaft sind diese Entscheidungen nämlich schlecht begründet und gefährden unsere gemeinsame Zukunft – einschließlich der Zukunft der Landwirt:innen, denen sie angeblich helfen. Und schließlich sendet die EU als globale Vorreiterin in Sachen Klima-, Biodiversitäts- und Umweltgesetzgebung nun höchst bedauerliche Signale an den Rest der Welt.

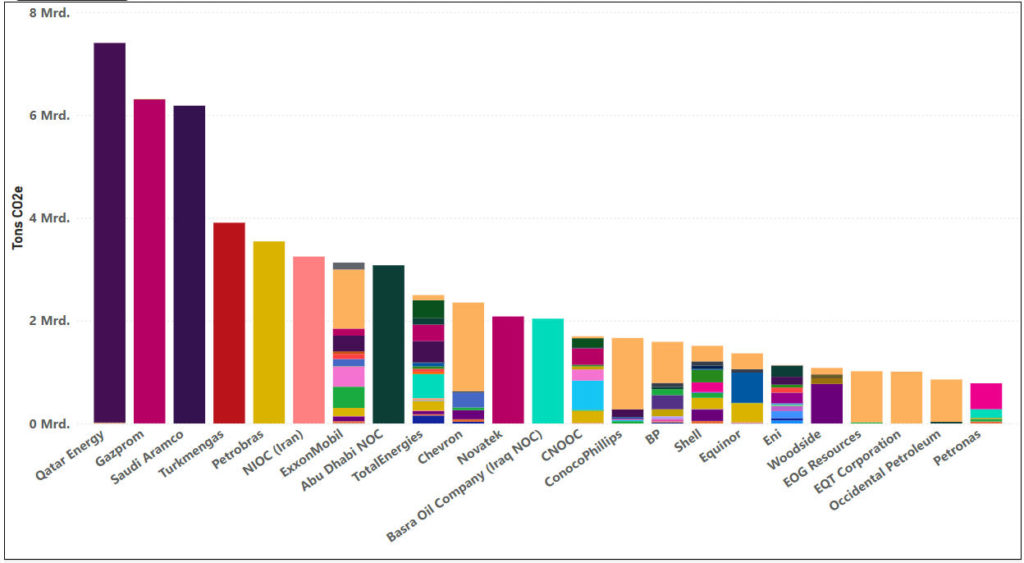

In einer Zeit zahlreicher Krisen, die meist aus der Überschreitung der planetaren Belastungsgrenzen resultieren, ist es inakzeptabel, dass sich europäische Regierungen dafür entscheiden, die Bedingungen zu verschlimmern, die diese Krisen verursachen: nämlich die Übernutzung der Ressourcen der Erde, den Ausstoß von Treibhausgasen und Schadstoffen sowie die Entsorgung von Müll, Mikroplastik und giftigem Material um uns herum. Als Wissenschaftler:innen lehnen wir politische Entscheidungen, die diese vermeidbaren Krisen beschleunigen, entschieden ab. Wenn die Ernährungssicherheit auf dem Spiel steht, müssen die wahren Ursachen identifiziert und bekämpft werden. Diese sind umweltbedingt und werden durch sozioökonomische Faktoren verschärft. Dementsprechend sind wir der Ansicht, dass diese Entscheidungen angesichts der Gefahren, die sie mit sich bringen, gegen Kernprinzipien des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) verstoßen, wie etwa das Präventionsprinzip, das Vorsorgeprinzip (AEUV-Artikel 191) und die Sorgfaltspflicht.

Wir fordern die politischen Entscheidungsträger:innen auf,

• eine klare und ehrgeizige Agenda für den Umweltschutz und den Green Deal für die Zeit nach den Wahlen festzulegen und Umweltprobleme ernst zu nehmen, da sie eine ernsthafte Bedrohung für die Gesellschaft darstellen;

• im Zweifelsfall Wissenschaftler:innen zu konsultieren, um nicht auf der Grundlage von Fehlinformationen zu handeln;

• Änderungen innerhalb der GAP zurückzunehmen, da sie die Gefahr einer Verschärfung von Umweltproblemen und Gesundheitsgefahren bergen;

• das NRL als dringende Maßnahme zu genehmigen, um die Umsetzung bestehender Maßnahmen zur Bewältigung der Biodiversitätskrise und zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft gegenüber dem Klimawandel zu ergänzen und besser zu koordinieren;

• eine weitere Verwässerung der Umweltvorschriften und -politiken (Nitratrichtlinien, Entwaldungsverordnung) unbedingt zu vermeiden.

Abschließend rufen wir Bürger:innen, zivilgesellschaftliche Organisationen und politische Parteien dazu auf, eine verantwortungsvolle Politikgestaltung zu unterstützen, die eine sichere(re) Zukunft innerhalb der Grenzen unseres Planeten sichert.

Mit freundlichen Grüßen

Society for Conservation Biology – Region Europa

Scientists for Future (Interdisziplinäres Wissenschaftliches Gremium)

Society for Ecological Restoration Europe ALTER-Net

Ökologische Gesellschaft für Deutschland, Österreich und die Schweiz – European Ecological Federation

Niederländisches Netzwerk für ökologische Forschung EuropeForNature

Partnerschaft für Ökosystemdienstleistungen – Region Europa

International Mire Conservation Group

Society of Wetland Scientists

*

Die Society for Conservation Biology – Region Europa widmet sich der Erleichterung, Förderung und Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Erforschung und Erhaltung der biologischen Vielfalt.

https://conbio.org/groups/sections/europe

Scientists for Future (Interdisziplinäres Wissenschaftliches Gremium) unterstützt die globale Klimabewegung, indem es Aktivisten, Politikern, Entscheidungsträgern, Pädagogen und der breiten Öffentlichkeit Fakten und Materialien auf der Grundlage zuverlässiger und anerkannter wissenschaftlicher Daten zur Verfügung stellt. Es ist ein unabhängiges und freiwilliges Kollektiv von Wissenschaftler:innen, Forscher:innen und Akademiker:innen aus allen Disziplinen, die durch die tiefe Sorge für eine gemeinsame Zukunft vereint sind:

https://scientists4future.org

Die Society for Ecological Restoration Europe ist ein Netzwerk, das die Wissenschaft, Praxis und Politik der ökologischen Wiederherstellung vorantreibt, um die Artenvielfalt zu erhalten, die Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel zu verbessern und ein ökologisch gesundes Verhältnis zwischen Natur und Kultur wiederherzustellen.

https://chapter.ser.org/europe/

Alter-Net ist das Netzwerk der führenden Institute aus 21 europäischen Ländern, die das Ziel der Integration ihrer Forschungsfähigkeit zur Beurteilung von Veränderungen in der biologischen Vielfalt analysieren, die Auswirkungen dieser Veränderungen auf Ökosystem-Leistungen und die Öffentlichkeit und die Entscheidungsträger:inneneuropaweit zu informieren. https://alterneteurope.eu/

Die Gesellschaft für Ökologie E.V. ist der Ökologie in Wissenschaft und Praxis gewidmet. Die Gesellschaft unterstützt ökologische Forschung und Ausbildung und fördert den Austausch von Ökolog:innen in akademischen Einrichtungen, der öffentlichen Verwaltung und dem Privatsektor, indem sie jährliche Treffen und Arbeitsgruppen organisiert.

Das Niederländische ökologische Forschungsnetzwerk (NERN) ist das Netzwerk professioneller Ökolog:innen in den Niederlanden, an dem alle Universitäten und Forschungsinstitute mit einem Ökologieprogramm teilnehmen.

Die Initiative EurpeForNature setzt sich zum Ziel, Bürger:innen in Europa darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, Natur und Nachhaltigkeit zu priorisieren, und sie zu befähigen, ihre Stimme zu nutzen, indem sie: 1) das kollektive Fachwissen, die Erkenntnisse und Visionen von Wissenschaftler:innen in ganz Europa für eine nachhaltige Zukunft nutzen; und 2) durch proaktives Engagement und Lobbyarbeit eine breite öffentliche Unterstützung für nachhaltige europäische Politik demonstrieren.

https://europefornature.eu/

Ecosystem Services Partnership (ESP) – Europäische Region. ESP ist ein globales Netzwerk, das über 3.500 Menschen verbindet und Wissenschaftler:innen, Praktiker:innen, Interessenvertreter:innen und politische Entscheidungsträger:innen im Bereich Ökosystemleistungen auf lokaler, nationaler, regionaler und globaler Ebene vernetzt. ESP zielt darauf ab, Kommunikation, Koordination und Zusammenarbeit zu verbessern und ein starkes Netzwerk von Einzelpersonen und Organisationen aufzubauen, die an Ökosystemdienstleistungen arbeiten.

http://www.es-partnership.org/

Die International Mire Conservation Group (IMCG) ist ein internationales Netzwerk von Spezialist:innen, die den Schutz von Mooren und verwandten Ökosystemen international fördern, unterstützen und, wo angemessen, koordinieren und den Austausch von Informationen und Erfahrungen in Bezug auf Moore und sie beeinflussende Faktoren international verbessern. IMCG umfasst über 550 Kontakte in fast 60 Ländern.

https://www.imcg.net/

Die Society of Wetland Scientists (SWS) setzt sich für die Förderung bewährter Verfahren in den Bereichen Feuchtgebietsforschung, -bildung, -erhaltung, -wiederherstellung und -management ein. Die SWS hat über 3.000 Mitglieder in mehr als 60 Ländern.

https://www.sws.org

Ausgewählte Links zu relevanten Veröffentlichungen und offenen Briefen von Wissenschaftler:innen:

Zur Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP):

- Leopoldina (2020): Biodiversity and Management of Agricultural Landscapes,

Published by the German National Academy of Sciences Leopoldina, Halle/Saale.

https://bit.ly/3RVnXtW

- WBAE (2019): Designing an effective agri-environment-climate policy as part of the post-2020 EU Common Agricultural Policy, Statement of the Scientific Board for Food and Environmental Policy (WBAE) at the Federal Ministry for Food and Agriculture, Berlin.

https://bit.ly/4aDojvb

- WBAE (2018): For an EU Common Agricultural Policy serving the public good after 2020: Fundamental questions and recommendations, Statement of the Scientific Board for Food and Environmental Policy (WBAE) at the Federal Ministry for Food and Agriculture, Berlin.

https://bit.ly/4bKtLOk

- Pe’er et al. (2020): Action needed for the EU Common Agricultural Policy to address sustainability challenges, People and Nature 2 (2): 305-316.

https://doi.org/10.1002/pan3.10080

- Pe’er et al. (2022): How can the European Common Agricultural Policy help halt biodiversity loss? Recommendations by over 300 experts, Conservation Letters 15 (6): e12901.

https://doi.org/10.1111/conl.12901

- Jongeneel, R.A. (2018): Research for AGRI Committee – The CAP support beyond 2020: assessing the future structure of direct payments and the rural developments interventions in the light of the EU agricultural and environmental challenges, European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies,Brussels.

http://bit.ly/2zStfOk

Zu NRL und SUR:

- Pe’er et al. (2023) Scientists support the EU’s Green Deal and reject the unjustified argumentation against the Sustainable Use Regulation and the Nature Restoration Law. https://doi.org/10.5281/zenodo.8128624 – signed by 6000 scientists

Zum Renaturierungsgesetz (NRL):

Zu Fleischfressern in Europa:

- Revilla et al. 2023. Institutional Science for Policy Report on the damages produced by and the conservation status of wolves in Europe. Estación Biológica de Doñana CSIC.

https://digital.csic.es/handle/10261/337169

Zum Green Deal als Ganzes:

Titelbild: Martin Auer mithilfe von KI

Folge uns:

Teile das: