Der kälteste Frühling seit 30 Jahren in Österreich, nie dagewesene Hitze in Kanada, ein Tornado der Stärke 4 an der tschechischen Grenze, und über hundert Tote bei einem Hochwasser in Deutschland.

Viele Menschen meinen, das hätte es schon immer gegeben. Andere sehen die Wetterereignisse als Auswirkung des Klimawandels.

Wir geben eine wissenschaftlich begründete Antwort auf die Frage, ob und wie diese Ereignisse mit dem Klimawandel zusammenhängen.

Kurze Antwort für Ungeduldige:

Extremwetterereignisse wie Hitzewellen, Stürme, Starkregen oder Dürre gab es immer. Sie sind die Folge des lokalen Zusammenspiels vieler Faktoren und – wie der Name schon sagt – Extreme des Wetters. Der Klimawandel bewirkt über unterschiedliche Mechanismen, dass solche Extreme deutlich häufiger und intensiver werden. Die wärmere Luft nimmt mehr Feuchtigkeit auf und regnet mehr wieder ab. Manche Gebiete werden dadurch trockener, andere feuchter. Die höhere Temperatur und größere Temperaturunterschiede verändern auch Windströmungen, die heiße Luft aus den Tropen in Richtung Pole und kalte Polarluft in Richtung Äquator bringen, so dass Hitze- und Kältewellen entstehen. In den nächsten Jahrzehnten ist auch in Österreich mit einer kontinuierlich steigenden Zahl von Wetterkatastrophen und den entsprechenden Folgen zu rechnen.

Ausführliche Antwort

Erderwärmung und Jetstream

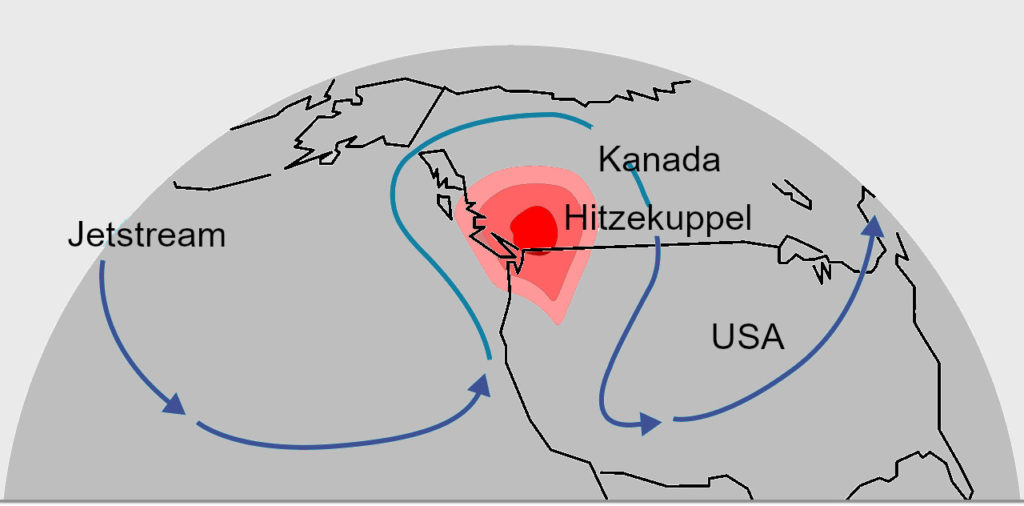

Auf der Nordhalbkugel ist der polare Jetstream von wesentlicher Bedeutung für das Wetter. Es handelt sich dabei um ein Windband, das sich zwischen dem 40. und 60. Breitengrad in großer Höhe rund um den Globus von West nach Ost bewegt. Der Jetstream entsteht durch den Druckunterschied zwischen dem Nordpol und den Tropen, welcher eine Nord-Süd Strömung bewirkt, die wiederum durch die Corioliskraft1 in östliche Richtung abgelenkt wird. Hindernisse wie etwa die Rocky Mountains oder der Himalaya lenken den Strom ab. Es kommt zu wellenförmigen Verformungen des Jetstreams – sogenannte Rossby-Wellen. Eine nordwärtige Welle zieht warme Luft aus dem Süden mit – ein Hoch entsteht. Eine südwärtige Welle transportiert umgekehrt kalte polare Luft und Tiefdruckgebiete in unsere Breiten. Somit beeinflussen die Rossby-Wellen unser Wetter.

Quelle: Wikimedia Commons

Durch den Klimawandel, welcher die Pole deutlich stärker erwärmt als gemäßigte Breiten, schwächt sich der Druckgradient2 zwischen Pol und Tropen ab und der Jetstream wird schwächer. Umfangreiche Studien haben gezeigt, dass diese Abschwächung dazu führt, dass Rossby Wellen deutlich stärker mäandern und länger am selben Ort bleiben. Für unser Wetter bedeutet das, dass Hochs und Hitze länger bleiben, wodurch sich die Hitze lokal verstärken kann wie in den USA und Kanada im Juni 2021 – eine Hitzewelle entsteht. Umgekehrt kann über längere Zeit kalte polare Luft zu uns transportiert werden – ein kalter Frühling wie 2021 in Mitteleuropa ist die Folge.

Unwetter und Regen

Neben Hitzewellen treten derzeit auch starke Unwetter auf. Regenfälle mit 100 l/m² und Tag sind in den Tropen keine Seltenheit, stellen in Mitteleuropa aber eher die Ausnahme dar. Der Grund ist, dass wärmere Luft mehr Wasser aufnehmen kann als kalte3. Wenn dieses Wasser dann bei einem Gewitter wieder als Regen fällt, kommen große Regenmengen zusammen. Kommen nun vermehrt warme Luftmassen vor, können in diesen auch stärkere Gewitter und Schauer entstehen – wie im Westen Deutschlands am 14. Juli oder in Salzburg am 17. Juli. Ein weiterer Effekt ist, dass durch mehr Wärme stärkere Winde in Gewittern erzeugt werden. Eispartikel zirkulieren durch diese Winde zwischen den unteren Regenzonen und großen Höhen, wobei bei jeder Runde eine Eisschicht hinzukommt. Sind die Winde nun stärker, können Eispartikel länger wachsen bevor sie als Hagel fallen. Werden die Winde in einer Gewitterzelle sehr groß, können auch starke Scherkräfte entstehen, welche die Zelle rotieren lassen – eine sogenannte Superzelle entsteht. Hier kommen zu den vertikalen Konvektionswinden in der Gewitterwolke auch horizontale Strömungen. Stimmt die lokale horizontale Windrichtung nicht mit der umgebenden Windrichtung überein kommt es zu Verwirbelungen und Tornados können entstehen. Während kleine Tornados überall auf der Welt entstehen, sind stärkere Tornados in Mitteleuropa eher die Ausnahme. Mit zunehmender Gewitterstärke und Häufigkeit steigt aber auch die Gefahr für starke Tornados, so wie jener an der tschechisch-österreichischen Grenze am 24. Juni 2001, der die zweitstärkste Kategorie F4 auf der Fujita Skala erreichte.

Der Klimawandel selbst verursacht diese Extremwetterereignisse nicht direkt. Jedoch bewirkt er dass statistisch gesehen häufiger die notwendigen Bedingungen entstehen, die Extremwetter möglich machen und auch stärker werden lassen.

Hier noch ein kleiner Literaturüberblick für jene, die gerne mehr wissen möchten:

Hitzewellen

Das Auftreten von Hitzewellen wurde sowohl empirisch als auch prädiktiv ausführlich untersucht. Hier sind besonders Städte betroffen, da durch die stark konzentrierte Bodenversiegelung und geringe Biomasse natürliche Kühleffekte fehlen. Beton und Asphalt heizen sich in der Sonne stark auf und halten die Wärme auch in den Nachtstunden länger. Im Vergleich zum Zeitraum 1981–2010 werden 2050 in Wien kurze Hitzewellen wahrscheinlich mehr als drei Mal so oft auftreten (die Wahrscheinlichkeit steigt von 12% auf 40%) und starke Hitzewellen mit deutlicher Übersterblichkeit viereinhalb Mal so oft (die Wahrscheinlichkeit steigt von 3,5% auf 16%).4. Für den Zeitraum 2070–2100 steigen diese Wahrscheinlichkeiten nochmals stark an: kurze Hitzewellen 85%, starke Hitzewellen 70%.

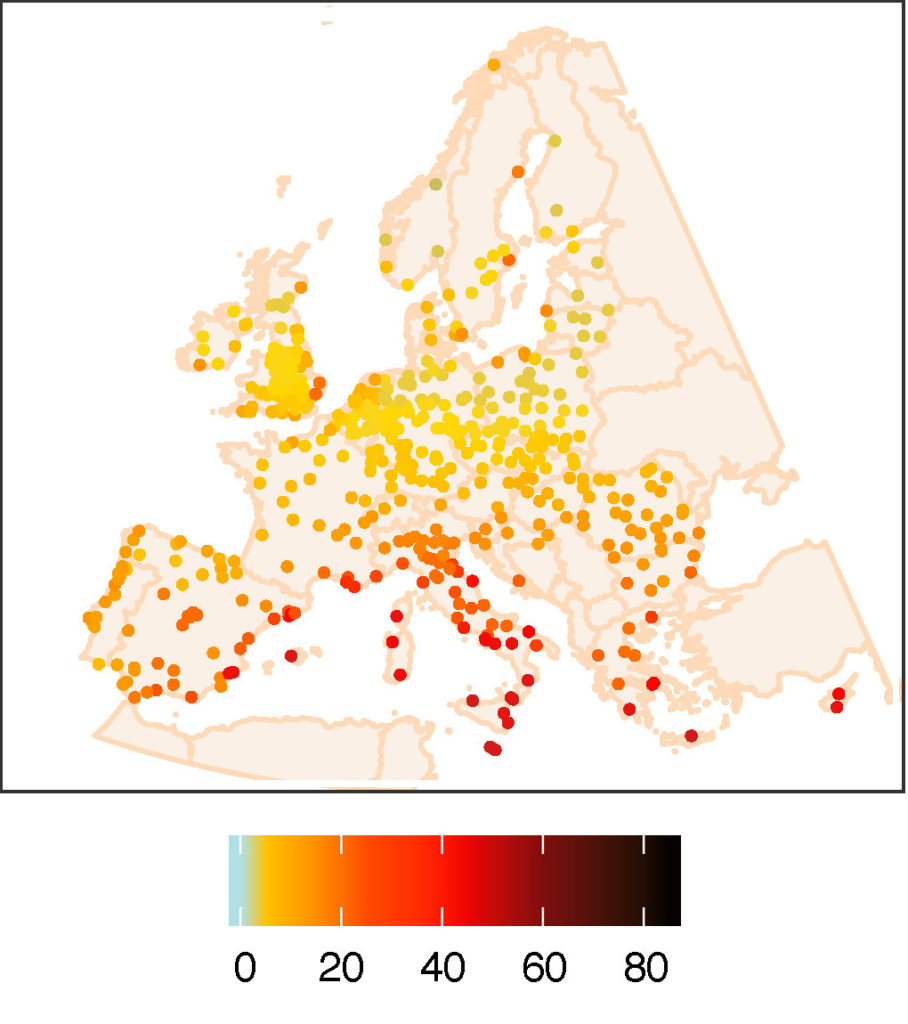

Quelle: Guerreiro et al. (2018) https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aaaad3

Für Innsbruck, Graz und Wien ist unter der Annahme, dass keine Anstrengungen zur Eindämmung des Klimawandels unternommen werden, eine Zunahme von 25%, 25% und 23% in der jährlichen Anzahl der Hitzetage sowie ein Anstieg von rund 9°C (alle Städte) in der dabei maximal erreichten Temperatur ab 2050 vorhergesagt.5 Auch die jüngsten Hitzewellen wurden quantitativ erforscht. Man fand, dass der Klimawandel die Wahrscheinlichkeit für eine Hitzewelle wie jene in Kanada 2021 mit fast 50°C im Vergleich zu zur Zeit um 1900 150 Mal wahrscheinlicher gemacht hat7. Während es sich ohne menschgemachten Klimawandel um ein Ereignis handelt, das einmal alle 1000 Jahre stattfinden würde, muss man bei 2°C globaler Erwärmung alle 5-10 Jahre mit einer derartigen Hitzewelle rechnen.

Starkregen, Unwetter und Überflutungen

Auch die Zunahme von Starkregenereignissen ist statistisch signifikant. Global zeigen Studien8 einen Anstieg von 31% in der Häufigkeit von Starkregen in nördlichen gemäßigten Breiten zwischen 1980 und 2010. Dieser wird lokal auch mit einem Anstieg von rund 100% in der Wahrscheilichkeit für Flutereignisse in größeren Flüssen in Verbindung gebracht9. Klimamodelle erfassen lokale Starkregenereignisse erst in kürzerer Zeit10, zeigen aber generell, dass die Intensität von Stürmen und Schauern sogar stärker als die Wasseraufnahmefähigkeit mit der Temperatur – und damit mit fortschreitendem Klimawandel – steigt. Damit einher geht auch eine gesteigerte Wahrscheinlichkeit für Flutereignisse.

Der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Extremwetterereignissen wurde intensiv erforscht. Einen vollständigen wissenschaftlichen Überblick gibt es hier: https://assets.climatecentral.org/pdfs/WWA_NRC_Attribution_Report_March2016.pdf

1 Die Coriosliskraft entsteht durch die Drehung der Erde um ihre Achse. Sie ist am Äquator am stärksten und nimmt gegen die Pole zu ab.

2 Gradient: Gefälle

3 Die Wasseraufnahmekapazität von Luft steigt pro Grad Celsius um 6.5%: Ali et al. Geophys. Res. Lett. 48, e2020GL090317, doi:10.1029/2020GL090317 .

4 Smid et al Urban Climate 27, 388 (2019), doi: 10.1016/j.uclim.2018.12.010

5 Guerreiro et al. Env. Res. Lett. 13, 034009 (2018), doi: 10.1088/1748-9326/aaaad3

7 Philip et al, Scientific Report. (2021), https://www.worldweatherattribution.org/wp-content/uploads/NW-US-extreme-heat-2021-scientific-report-WWA.pdf

8 Lehmann et al. Climatic Change 132, 501 (2015), doi: 10.1007/s10584-015-1434-y

9 Philip et al. J. Hydrometeorol. 19, 1881 (2018), doi: 10.1175/JHM-D-18-0074.1

10 Fowler et al. Phil.Trans.R.Soc.A 379, 20190541, doi: 10.1098/rsta.2019.0541

Teile das: