Die EU-Klimataxonomie soll – so der Plan – Greenwashing im Finanzbereich verhindern. Wer also z.B. sein Geld in einen Öko-Fonds investiert, soll sicher sein können, dass das Geld zur Finanzierung nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten verwendet wird und nicht Firmen zugute kommt, die sich selbst als grüner darstellen, als sie wirklich sind. So soll Geld von großen und kleinen Anleger*innen in nachhaltige Bereiche gelenkt werden. Was als nachhaltig und ökologisch gilt, soll detailliert in dieser Taxonomieverordnung beschrieben werden. Nach dem letzten EU-Gipfel hat Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärt, dass neben Erneuerbaren auch „eine verlässliche Energiequelle – Atomkraft – und während der Übergangszeit auch Gas“ benötigt würde, und deshalb als nachhaltig in die Taxonomie aufgenommen werden würden1. Österreich lehnt beides ab. Umweltministerin Gewessler hat während des Glasgower Klimagipfels zusammen mit den deutschen, dänischen, luxemburgischen und portugiesischen Umweltminister*innen eine gemeinsame Erklärung für eine atomkraftfreie EU-Taxonomie veröffentlicht2. In der EU führt Frankreich eine Gruppe von Ländern an, die darauf drängen, Atomkraft aufzunehmen. Frankreich bezieht 70 Prozent seiner Energie aus Atomkraftwerken. Die Entscheidung soll noch vor Jahresende fallen. Ministerin Gewessler hat angekündigt, dass sie gegen eine Entscheidung zugunsten von Atomkraft und Gas notfalls auch gerichtlich vorgehen will3. Das Umweltministerium hat schon im Vorjahr eine Studie zu dem Thema in Auftrag gegeben. Sigrid Stagl, Professorin für Umweltökonomie und Umweltpolitik an der WU Wien, hat diese Studie durchgeführt. Die Studie4 hat ergeben, dass die Kernenergie nicht nachhaltig ist und kein Beitrag zum Klimaschutz liefert. Stagl und Gewessler haben sie gemeinsam in einer Pressekonferenz5 im Februar vorgestellt. Sigrid Stagl ist seit kurzem auch Mitglied des Fachkollegiums von Scientists for Future Österreich. Was die Studie im Detail besagt, ist in diesem Beitrag zu lesen.

Was ist die EU-Taxonomie Verordnung, was sind DNSH Kriterien?

Die EU-Taxonomie Verordnung (EU 2020/852), ist ein einheitliches Klassifizierungssystem zur Beurteilung, ob eine Wirtschaftstätigkeit als ökologisch und nachhaltig einzustufen ist (Taxonomie). Damit kann die ökologische Nachhaltigkeit einer Investition in einer einheitlichen Art und Weise ermittelt werden.

Durch diese Verordnung wird den Unternehmen und Investoren in allen Wirtschaftsbereichen mehr Orientierung für nachhaltige Investitionen gegeben und die Möglichkeit den Umbau zu einer ökologisch nachhaltigen Wirtschaft mitzugestalten.

Welche Kriterien sind zu berücksichtigen?

In der Verordnung sind sechs Umweltziele festgelegt:

- 1. Klimaschutz

- 2. Anpassung an den Klimawandel

- 3. Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen

- 4. Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft

- 5. Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung

- 6. Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme

Bei der Bewertung einer Wirtschaftstätigkeit müssen folgende Kriterien vollständig erfüllt sein:

Kriterium 1: einen „wesentlichen Beitrag“ zu einem der sechs Umweltziele zu leisten.

Kriterium 2: die Wirtschaftstätigkeit darf den 6 Umweltzielen „keinen signifikanten Schaden“ („do no significant harm“: DNSH) zufügen.

Kriterium 3: Einhaltung von Mindestgarantien (z.B. OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, UNO- Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, Sozialstandards in der Produktion etc.).

Ergebnisse der Bewertung der Kernkraft bezüglich der Kriterien der Taxonomie-Verordnung

Kriterium 1: einen „wesentlichen Beitrag“ zu einem der sechs Umweltziele zu leisten

Die Kernenergie verursacht im Vergleich zu fossilen Brennstoffen nur geringe CO2 Emissionen und erfüllt damit grundsätzlich das Kriterium 1. bzgl. der Reduktion von Treibhausgasen.

Es wird aber kontrovers diskutiert, ob die Kernenergie dem „best-in-class Ansatz“ im Energiesektor entspricht. „Best in Class“ wird so definiert, dass in jeder Branche die Unternehmen gesucht werden, die bzgl. nachhaltigem Wirtschaften und bei der Umsetzung der ESG Kritierien (Environment, Social and Governance – d.h. Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) führend sind. Die alternativen Energiequellen (Sonne, Wind, Wasserkraft) emittieren noch weniger CO2 als die Kernkraftwerke und sind auch noch weniger risikobehaftet. Die Kernenergie entspricht daher nicht den „best-in-class“ im Energiesektor und ist daher auch als Übergangs- oder Überbrückungstechnologie nicht geeignet.

Kriterium 2: DNSH – „Do no significant harm“: Die Wirtschaftstätigkeit darf den 6 Umweltzielen „keinen signifikanten Schaden“ zufügen

Das Risiko nuklearer Unfälle ist nicht sehr hoch, kann aber niemals ausgeschlossen werden.

Kernkraft benötigt sehr viel Grundwasser und Oberflächenwasser zum Kühlen. Erhöhte Wassertemperaturen und geringe Wassermengen in den Flüssen haben in der Vergangenheit zur Unterbrechungen der Stromerzeugung geführt. Neue Kühltechnologien zur Behebung der Probleme erzeugen jedoch höheren Kosten.

Die Auswirkungen von niedrig dosierter radioaktiven Strahlung auf den Menschen ist schwer abzuschätzen. Eine geringe Dosis könnte das Erbgut verändern und damit langfristig Krebs auslösen.

Durch den Uranbergbau werden erhebliche Mengen an kontaminierten Abfallstoffen erzeugt. Der Urangehalt der zur Zeit genutzten Förderstätten schwankt von 0,03 bis 18 Prozent. Das Gestein wird gemahlen und das Uran mit Hilfe von Säuren und Laugen extrahiert. Pro Kilogramm extrahierten Urans bleiben Tonnen von schwach radioaktiv belasteten Abraum und jede Menge kontaminierter Säuren und Laugen übrig.

Die Frage der Lagerung der hochradioaktiven verbrauchten Brennelemente ist nach wie vor ungeklärt. Die Brennelemente werden immer noch zwischengelagert und stellen eine potentielle Gefahr dar, für die es keine gute Lösung gibt.

Wörtlich heißt es: „Die komplexe Frage des langlebigen hoch-radioaktiven Abfalls wird bestehen bleiben. Wir leben bereits heute in einer Welt, in der mehr als eine Viertelmillion Tonnen hoch-radioaktiver Abfälle aus der Kernkraftproduktion zwischengelagert sind (und tlw. undicht werden könnten), die bis 2100 weltweit auf über eine Million Tonnen anwachsen könnten“.

Kriterium 3: Einhaltung von Mindestgarantien

Die Studie hält fest: „Uranbergbau und -verarbeitung hatten während ihrer gesamten Geschichte in verschiedenen Teilen der Welt mit Menschenrechts- und Sicherheitsfragen zu kämpfen. Dies betrifft sowohl die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in den Bergwerken als auch das Menschenrecht auf Zugang zu Ressourcen, wie zu sauberem Wasser und Land für die lokale Bevölkerung“.

Weitere Ergebnisse des Berichtes

„Der IPCC (2018) kam zu dem Schluss, dass sich die politische, wirtschaftliche, soziale und technische Durchführbarkeit von Sonnenenergie, Windenergie und Stromspeichertechnologien in den letzten Jahren dramatisch verbesserte, während bei der Kernenergie und der CO2 -Abscheidung und -speicherung im Stromsektor keine ähnlichen Verbesserungen zu verzeichnen waren“, heißt es in der Studie weiter.

Regenerative Energien sind risikofrei, wirtschaftlicher und kostengünstig. Die Kosten von PV-Modulen haben sich innerhalb von 10 Jahren um 80% reduziert, die Kosten von Windkraftanlagen sind um 30% gesunken. Die Regenerativen werden jedes Jahr kostengünstiger.

In dem Bericht wird befürchtet, dass eine massive Förderung der Kernenergie wegen der langen Bauzeiten der Atomkraftwerke (10-19 Jahren je Kraftwerk) die Stilllegung von fossilen Kraftwerken verzögern könnte. In diesem Fall könnte auch Kapital aus den Regenerativen abgezogen und in die Kernenergie umgeleitet werden. Damit wäre das Erreichen der Klimaziele gefährdet.

Fazit: Kernenergie entspricht nicht den Kriterien der Taxonomie-Verordnung und kann damit nicht als nachhaltig bezeichnet werden. Sie ist auch keine brauchbare Übergangs- und Überbrückungstechnologie.

Gesichtet: Martin Auer

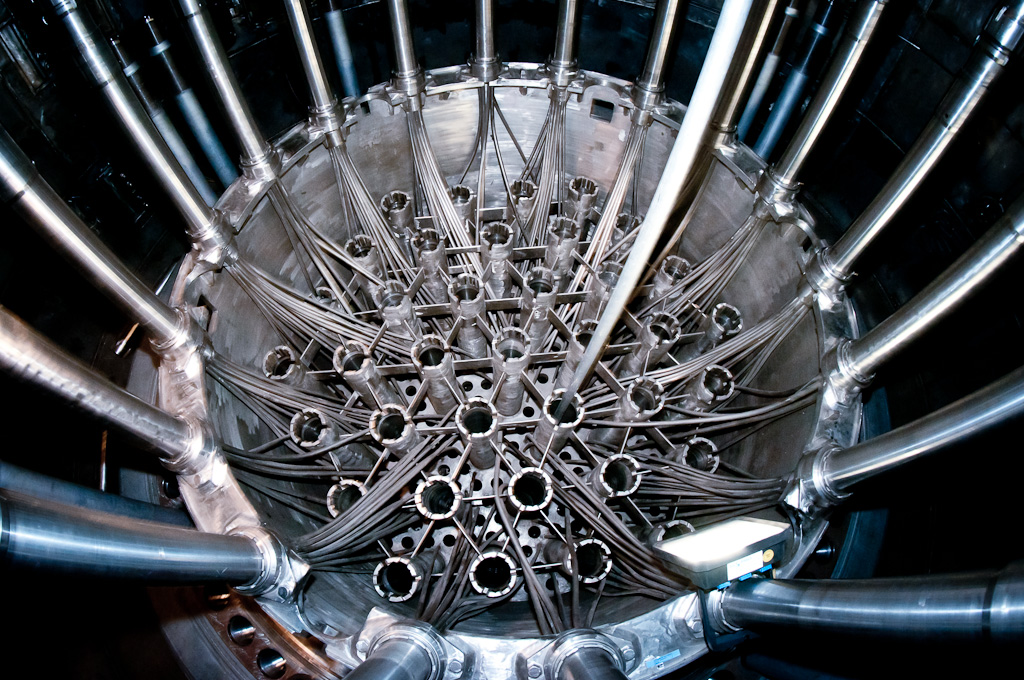

Titelbild: Inneres eines russischen Druckwasserreaktors im AKW Lubmin. Foto: Michael Kötter via Flickr. CC BY-NC-SA

Zum Autor: Dr. Klaus Jäger ist im Ruhestand und lebt in Penzberg

1 https://twitter.com/vonderleyen/status/1451552759736582153

2 https://gouvernement.lu/dam-assets/documents/actualites/2021/11-novembre/11-nuclear-free-taxonomy/Joint-declaration-for-a-Nuclear-Free-Taxonomy.pdf

3 https://www.euractiv.de/section/energie-und-umwelt/news/atomkraft-in-der-eu-taxonomie-oesterreich-bereit-eu-zu-verklagen/

4 Die Taxonomie-Verordnung und Kernkraft unter Berücksichtigung der DNSH-Kriterien: eine Literaturstudie (Zusammenfassung): https://www.bmk.gv.at/dam/jcr:4822182c-2d62-441d-b68f-4d11b9227ce1/Metastudie-Nuklear-Taxonomie-2020_Zusammenfassung.pdf

Die Taxonomie-Verordnung und Kernkraft unter Berücksichtigung der DNSH-

Kriterien: eine Literaturstudie (Gesamter Bericht)

https://www.bmk.gv.at/dam/jcr:99797b88-5794-4ffc-abdb-f74eff865cb7/Metastudie_Nuklear_Taxonomie_2020.pdf

5 Klimaschutz gelingt nur ohne Kernkraft

https://infothek.bmk.gv.at/klimaschutz-gelingt-nur-ohne-kernkraft/

Teile das: