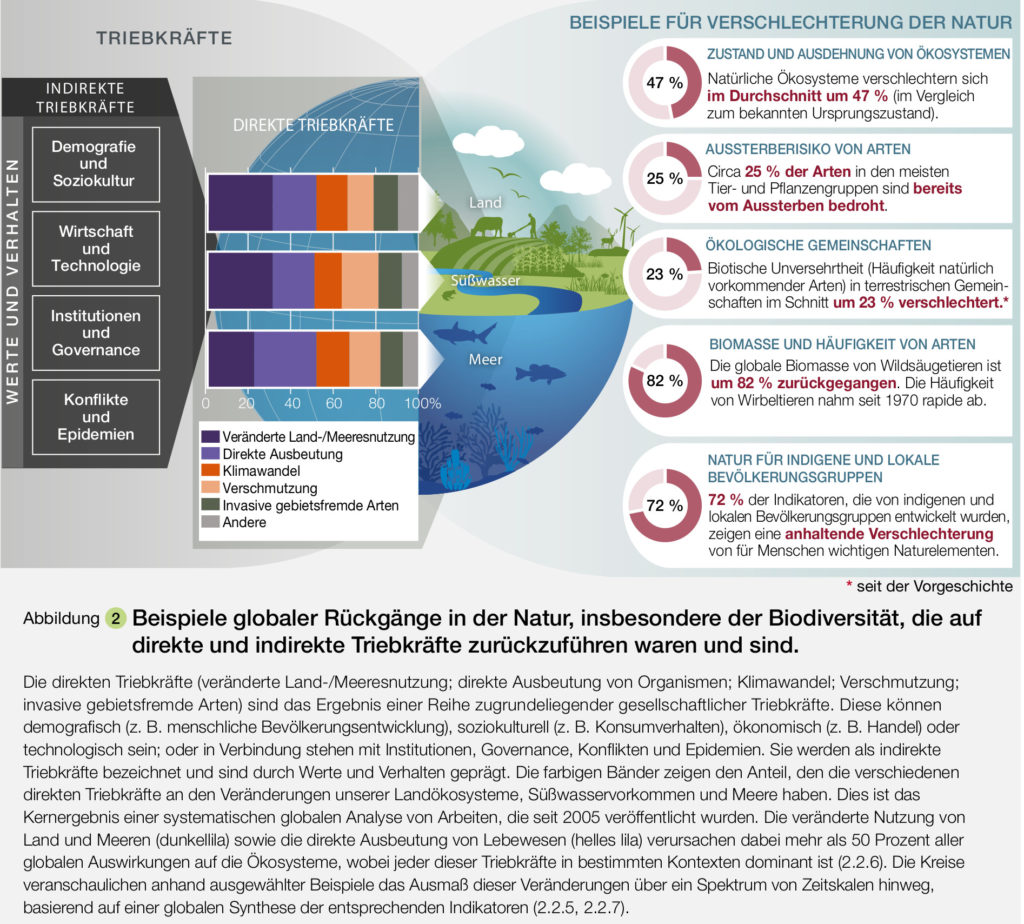

Das Artensterben geht heute mindestens zehn bis hundert Mal so schnell vor sich wie in den letzten 10 Millionen Jahren. Es ist vor allem die Veränderung der Land- bzw. Meernutzung, die die Biodiversität auf unserem Planeten schädigt, also die Ausweitung der Landwirtschaft, die Abholzung von Wäldern, das Wachstum von Städten und Infrastruktur. An zweiter Stelle steht die direkte Ausbeutung der Ökosysteme, wie z.B. die Überfischung der Meere. Erst an dritter Stelle folgt der Klimawandel. Weitere Treiber sind Verschmutzung und Invasive gebietsfremde Arten.

Was ist Biodiversität?

Biodiversität ist die Diversität des Lebens auf verschiedenen Ebenen: genetische Diversität, Diversität von Populationen (z.B. verschiedene lokale Varianten von Leoparden), Diversität der Arten (z.B. alle die verschiedenen Spezies von Katzenartigen). Über den globalen Stand der Biodiversität gibt die IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services – Zwischenstaatliche Plattform für Biodiversität und Ökosystemleistungen) Auskunft in ihrem jüngsten Bericht1.

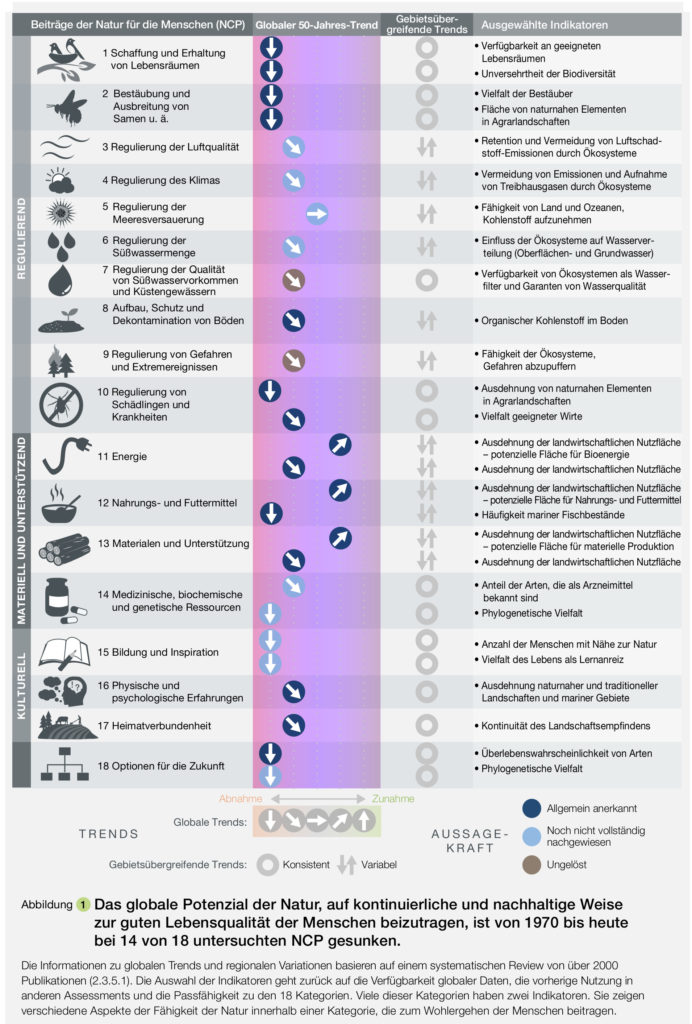

Was tut die Natur für uns?

Die lebendige Natur ist unsere Lebensgrundlage. Sie bietet uns Lebensraum, sie versorgt uns mit materiellen und spirituellen Gütern. Drei Viertel unserer Nahrungspflanzen profitieren von tierischer Bestäubung und 35 Prozent sind vollständig von tierischer Bestäubung abhängig. 60 Prozent der CO2-Emissionen, die wir verursachen, werden von natürlichen Ökosystemen an Land und in den Ozeanen aufgenommen. Mehr als zwei Milliarden Menschen brauchen Feuerholz für ihren täglichen Energiebedarf, rund vier Milliarden Menschen sind auf natürliche Medizin angewiesen. Die lebendige Natur trägt auch zu den nicht-materiellen Aspekten der Lebensqualität bei, sie bietet Inspiration, körperliche und seelische Erholung, und viele Menschen beziehen aus ihrer natürlichen Umgebung ihre Identität.

Warum ist Biodiversität wichtig?

Alle diese Ökosysteme, aus denen wir Nutzen ziehen, sind Netzwerke unterschiedlichster Tiere, Pflanzen, Pilze, Bakterien und anderer Lebewesen, die natürlich auch mit der unbelebten Materie wechselwirken. Je mehr unterschiedliche Spezies an einem Netzwerk beteiligt sind, umso besser kann es Störungen ausgleichen – zum Beispiel durch extreme Hitze oder Kälte, extreme Trockenheit oder Nässe usw. Aber auch die genetische Vielfalt innerhalb einer Spezies ist wichtig, da die Spezies dadurch widerstandsfähiger gegen Krankheitserreger ist.

Die Beiträge der Natur für den Menschen sind ungleich verteilt.

Oft gibt es Zielkonflikte zwischen den Beiträgen der Ökosysteme (man spricht auch von Ökosystemdienstleistungen): Durch vermehrte Nahrungsmittelproduktion können sich andere Beiträge verringern. Die Nahrungsmittelproduktion wäre heute ausreichend um die Weltbevölkerung zu versorgen. Trotzdem sind 11 Prozent der Weltbevölkerung unterernährt. 20 Prozent der vorzeitigen Tode sind ernährungsbedingt, und zwar zum Teil durch Unterernährung und zum anderen durch Übergewicht. Die starke Ausweitung der Produktion von Nahrung und Futtermitteln, Pflanzenfasern und Bioenergie geht auf Kosten vieler anderer Beiträge der Natur zur Lebensqualität, wie zum Beispiel die Regulierung von Wasser und Luft, die Regulierung des Klimas und das Angebot von Lebensräumen. Es gibt aber auch Synergien, wenn zum Beispiel durch nachhaltige Landwirtschaft die Bodenqualität verbessert wird. Rodungen verschärfen die Gefahr von Ansteckung mit Krankheiten, die durch Tiere übertragen werden („Zoonosen“). 17 Prozent aller Infektionskrankheiten, die jährlich 700.000 Opfer fordern, werden durch solche tierischen Überträger verbreitet. Auch im Gesundheitsbereich verschärft der Niedergang der Natur soziale Ungleichheit.

Die Zuwächse in der land- und forstwirtschaftlichen Produktion sind nicht immer nachhaltig.

Auf fast einem Viertel der Landfläche ist die Produktivität durch Verschlechterung der Bodenqualität zurückgegangen. Jährliche Ernten im Wert von 235 bis 577 Milliarden USD sind gefährdet, weil die Bestäuber immer weniger werden. 100 bis 300 Millionen Menschen in Küstengebieten sind durch Hurrikane und Überflutungen gefährdet, weil Korallenriffe und andere Küstenlebensräume verloren gegangen sind. Auch Seegraswiesen, die wertvolle Kohlenstoffspeicher sind, gehen von Jahr zu Jahr zurück. Dämme und Deiche können die Küsten schützen, sind aber teurer als Mangrovenwälder, und sie bieten auch keine Lebensräume für Fische und keine Erholungsmöglichkeiten. Gutes Trinkwasser kann durch Ökosysteme erzielt werden, die Verschmutzungen herausfiltern. Wenn diese verloren gehen, können sie durch technische Wasseraufbereitung ersetzt werden, die aber teuer ist.

Drei Viertel unserer Landflächen sind durch uns Menschen schon beträchtlich verändert worden

Wälder werden immer weniger, auch wenn die Geschwindigkeit, mit der sie verschwinden, seit 2000 etwas abgenommen hat. Besonders in den artenreichen Tropen sind Millionen Hektar an unberührten Wäldern verloren gegangen. In manchen Ländern nehmen tropische und subtropische Wälder wieder zu, auch in den gemäßigten und nördlichen Zonen wird die Ausdehnung von Wäldern größer.

Seit 1870 sind ungefähr die Hälfte aller lebendigen Korallen auf Korallenriffen verloren gegangen, in den letzten Jahrzehnten hat sich der Vorgang durch den Klimawandel beschleunigt. Korallenriffe sind wichtige Lebensräume für Fische und andere Organismen und spielen eine wichtige Rolle in der Nahrungskette.

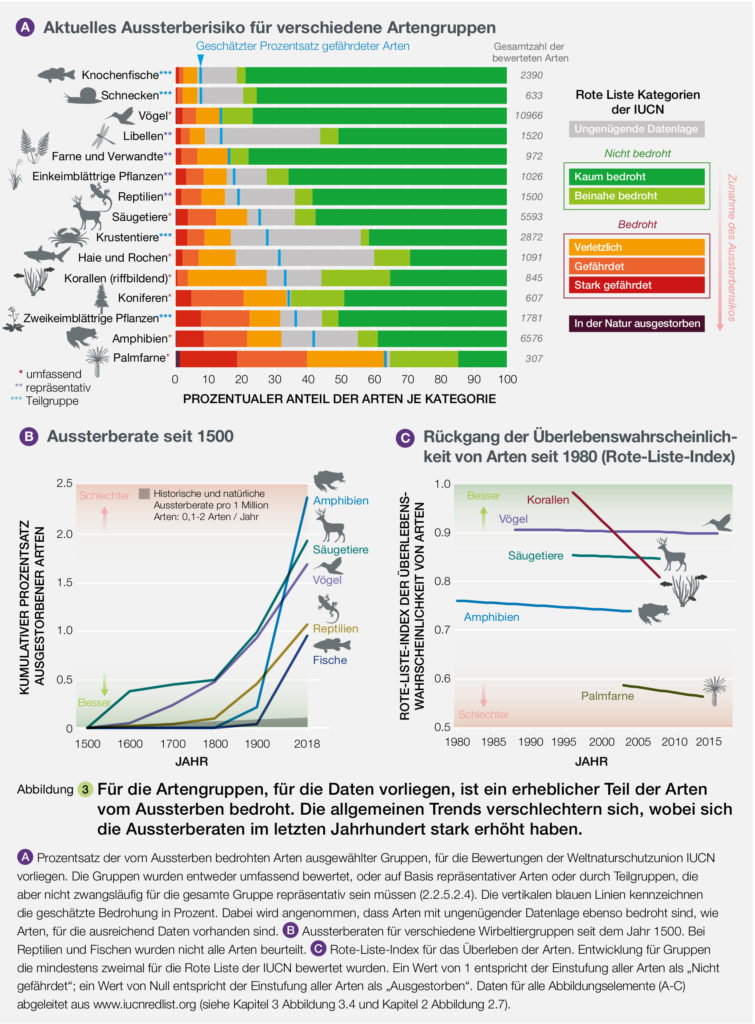

In den meisten großen Biomen2 der Erde ist der Reichtum an heimischen Spezies um 20 Prozent zurückgegangen, vor allem in den Jahrzehnten seit 1900. Rund 25 Prozent aller untersuchten Tier- und Pflanzenspezies sind bedroht und werden in den nächsten Jahrzehnten aussterben, wenn nichts zu ihrer Erhaltung unternommen wird. Nur noch 25 Prozent der Landfläche sind so weit unberührt dass ökologische und evolutionäre Prozesse ohne weitgehenden menschlichen Einfluss stattfinden.

Das Artensterben geht heute mindestens zehn bis hundert Mal so schnell vor sich wie in den letzten 10 Millionen Jahren

Von den geschätzten 5,9 Millionen Arten von Landlebewesen haben rund 9 Prozent – also 500.000 Arten – keine ausreichenden Lebensräume und werden in den nächsten Jahrzehnten aussterben, wenn ihre Lebensräume nicht wiederhergestellt werden.

Auch bei von Menschen domestizierten Pflanzen und Tieren geht die Vielfalt zurück

Immer weniger Sorten und Varietäten werden angebaut oder gezüchtet. Dieser Verlust an genetischer Diversität bedroht die Ernährungssicherheit, weil viele landwirtschaftliche Systeme dadurch ihre Widerstandsfähigkeit gegen Schädlinge, Krankheiten und den Klimawandel verlieren. Über 9 Prozent aller jemals von Menschen domestizierten Säugetierrassen sind schon verlorengegangen3, und weitere 16 Prozent sind gefährdet. Ein weiteres Problem für die genetische Vielfalt, und dadurch für die Ernährungssicherheit ist, dass die wilden Verwandten unserer Nahrungspflanzen, aber auch unserer Haus- und Nutztiere nicht ausreichend geschützt sind.

Für Land- und Süßwasserökosysteme hat die Änderung der Landnutzung die schwerwiegendsten negativen Auswirkungen

Die Ausweitung der Landwirtschaft trägt hier am meisten bei, gefolgt vom Wachstum der Städte und der Zunahme von Infrastruktur aller Art. Das geht hauptsächlich auf Kosten von Wald, Feuchtgebieten und Grasland. Die Rinderhaltung in Lateinamerika und die Palmölplantagen in Südostasien ragen hier heraus. Ein Viertel aller Treibhausgas-Emissionen wird verursacht durch Rodungen, Ackerbau und Düngung. Davon gehen 75 Prozent auf das Konto von tierischer Nahrung. Holzgewinnung führte zwischen 1990 und 2015 zum Verlust von 290 Millionen Hektar Primärwald (Urwald), während gepflanzte Wälder um 110 Millionen Hektar zunahmen. Bergbau nimmt zwar nur 1 Prozent der Landflächen in Anspruch, hat aber unter anderem durch den Ausstoß hochgiftiger Schadstoffe bedeutende negative Auswirkungen auf Biodiversität, Wasserqualität, Wasserversorgung und menschliche Gesundheit. Wachsende Städte, Straßen, Dämme, Pipelines können große Kosten für Gesellschaft und Umwelt mit sich bringen: Entwaldung, Zersplitterung von Lebensräumen, Artenverlust, Landraub, Umsiedlungen und Vertreibungen und gesellschaftliche Zerrüttung nicht zuletzt für indigene Völker und lokale Gemeinschaften.

Für die Ozeane ist der wichtigste Faktor die direkte Nutzung und Übernutzung von Fischen und Meeresfrüchten

Menschliche Aktivitäten verursachen auch große Veränderungen in den Ozeanen, vor allem durch Überfischung, Verschmutzung und Erschließung von Küstengebieten für Infrastruktur und Aquakulturen.

Der Klimawandel ist ebenfalls ein Treiber für den Biodiversitätsverlust

Gestiegene Temperaturen, der Anstieg des Meeresspiegels, Überflutungen, Brände und Dürren verändern die Verbreitungsmuster vieler Arten, die jahreszeitlichen Veränderungen, Vermehrungsmuster, Strukturen von Pflanzen- und Tiergemeinschaften und die Funktion von Ökosystemen.

Luft- Wasser- und Bodenverschmutzung nimmt in manchen Gebieten immer noch zu

Und zwar vor allem die Verschmutzung der Meere durch Plastik, die sich seit 1980 verzehnfacht hat. Mindestens 267 Spezies werden dadurch betroffen: 86 Prozent der Meeresschildkröten, 44 Prozent der Seevögel und 43 Prozent der Meeressäugetiere. 80 Prozent aller Abwässer werden unbehandelt in die Umwelt zurückgeleitet.

Durch vermehrten Handel, Migration und andere Bevölkerungstrends werden verschiedene Spezies in Gebiete gebracht, wo sie bisher nicht vorhanden waren und verdrängen dort die jeweils heimischen Arten. 300 bis 400 Millionen Tonnen an Schwermetallen, Lösungsmitteln, giftigem Schlamm und anderen Industrieabfällen werden jährlich ins Wasser geschüttet. Übermäßige oder unsachgemäße Düngung führt zum Abfließen von Nährstoffen ins Wasser, damit zur Überdüngung, vermehrtem Algenwachstum und schließlich zu Sauerstoffmangel und dem Absterben von Gewässern.

In den letzten 50 Jahren hat sich die Erdbevölkerung verdoppelt, die Weltwirtschaft vervierfacht und der globale Handel verzehnfacht

All das treibt den Bedarf an Energie und Material in die Höhe. Der Konsum von materiellen Gütern (Nahrung, Futter, Holz und Textilfasern) ist höchst ungleich verteilt. Ökonomischer Austausch geschieht oft zwischen Akteuren und Institutionen mit ungleicher Machtverteilung, so dass im Ergebnis auch Nutzen und Schaden ungleich verteilt sind. Bewaffnete Konflikte haben neben ihren Auswirkungen auf die Menschen und die Gesellschaften auch Auswirkungen auf Ökosysteme.

Ein Viertel der globalen Landfläche wird von indigenen Bevölkerungen bewohnt, genutzt und gemanagt oder ist in ihrem traditionellen Besitz

Allgemein ist der Niedergang der Natur in den Gebieten von Indigenen weniger ausgeprägt als sonst, dennoch findet er auch hier statt, und auch das Wissen um nachhaltiges Naturmanagement geht zurück. Auch Naturschutzprojekte sind oft ohne Beteiligung der indigenen Bevölkerung geplant worden und ohne ihre Interessen zu berücksichtigen. Koloniale Ausbeutung hat schwerwiegende Folgen hinterlassen. Viele Methoden, mit denen indigene Völker und lokale Gemeinschaften traditionell Land und Meer gemanagt haben, sind mit dem Erhalt von Biodiversität vereinbar oder unterstützen die Biodiversität sogar.

Foto: Ulet Ifansasti/CIFOR via Flickr – CC BY-NC-SA

Viel zu wenig beachtet wird noch, dass bei vielen Organismen eine rapide Evolution stattfindet

Diese Evolution verläuft viel schneller, als man sich das normalerweise vorstellt, und zwar auch in Reaktion auf menschliches Tun. Das beschränkt sich nicht auf Mikroben und Viren, die gegen Medikamente resistent werden. Auch Insekten und Unkräuter entwickeln Resistenzen gegen Schädlingsbekämpfungsmittel. Tiere, Pflanzen, Pilze und Mikroorganismen reagieren auf Bejagung, Fischerei, Klimawandel, Meeresversauerung, Verschmutzung, invasive Arten, Pathogene, Pestizide und Urbanisierung. Fischpopulationen zum Beispiel reagieren auf intensive Nutzung, indem sie früher geschlechtsreif werden (und dadurch generell kleiner bleiben). Klimaerwärmung fördert ebenfalls bei vielen Organismen die frühere Reifung. Moskitos entwickeln rasch Resistenzen gegen Maßnahmen, ihre Verbreitung zu begrenzen. Ein nachhaltiges Ressourcenmanagement muss diese evolutionären Vorgänge beachten.

Gesichtet: Hanna Faist

Titelbild und Grafiken: IPBES

1 IPBES (2019): Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Bonn. Online: https://www.ipbes.net/global-assessment, Zugriff am 13.01.2022.

2 Als Biom (griechisch bio- „Leben“ mit der Endung -om) wird die vorherrschende Lebensgemeinschaft (Biozönose) oder gleich das gesamte vorherrschende Ökosystem eines ausgedehnten Bereichs der Erdoberfläche bezeichnet. Damit sind Biome konkrete Großlebensräume mit den potentiell darin vorkommenden Pflanzen, Tieren, übrigen Organismen und den unbelebten Bestandteilen. (Wikipedia)

3 Zum Beispiel der syrische Elefant, der arabische Strauß und die nordafrikanische Kuhantilope (Wikipedia)

Folge uns:

Teile das: